2023年卒大学生活動実態調査 (9月)

2023年卒業予定の大学生・大学院生の9月末時点での内々定率は87.3%(前年比0.7pt増)。8割以上の学生が、第1志望以外の企業の選考で志望順位を聞かれたことのあると回答

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、2023年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ 2023年卒大学生活動実態調査 (9月)」の結果を発表しました(調査期間:2022年9月24日~9月30日)。

調査概要

| 内容 | マイナビ 2023年卒大学生活動実態調査(9月) |

|---|---|

| 調査期間 | 2022年9月24日~9月30日 |

| 調査対象 | マイナビ2023会員のうち「2023年春」に卒業予定の大学生・大学院生 |

| 調査方法 | マイナビ2023会員にメール告知・WEBフォームにて回答 |

| 有効回答数 | のべ2,606名 |

目次

TOPICS

- 内々定率・平均内々定保有社数

- 内定通知書に対する感覚

- 第一志望でない企業の選考で「弊社は第何志望ですか」と聞かれたら

- 入社後の自身の活躍に対するイメージ

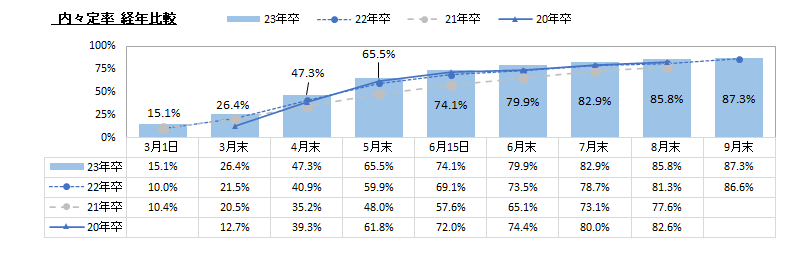

(1)内々定率・平均内々定保有社数

2023年卒業予定の大学生・大学院生の9月末時点での内々定率は87.3%。

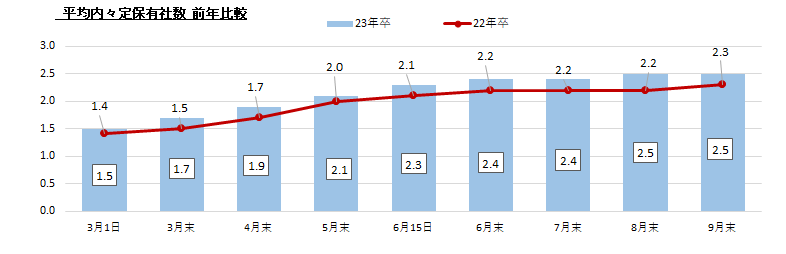

2023年卒業予定の大学生・大学院生の9月末時点での内々定率は87.3%(前年比0.7pt増)で、平均内々定保有社数は2.5社(前年比0.2社増)となった。【図1】【図2】企業の採用意欲の高まりを受け、8月に引き続き内々定率・平均内々定保有社数ともに前年比増での推移となった。

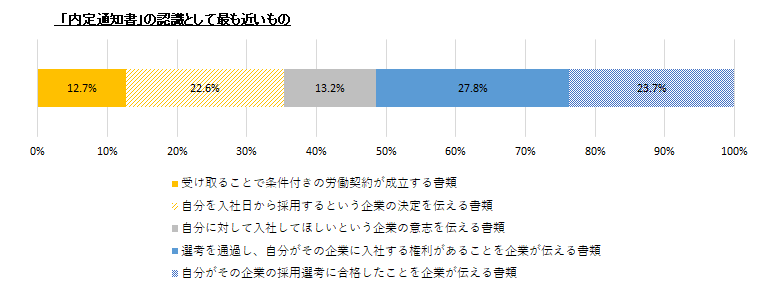

(2)内定式通知書に対する感覚

「内定通知書」を受け取る際の感覚として最も多かったのは「自分がその企業に入社する権利があることを企業が伝える書類」。

「内定通知書」の認識として、正しいと思うものではなく、受け取った際の感覚に最も近いものを回答してもらった。結果、「選考を通過し、自分がその企業に入社する権利があることを企業が伝える書類」という回答が27.8%と最も多く、次いで多かったのは「自分がその企業の採用選考に合格したことを企業が伝える書類」の23.7%であり、比較的学生に対する拘束力が薄く、選考の合格通知書、入社への資格証書のような内容をイメージさせるような項目を回答した学生が多かった。【図3】

「受け取ることで条件付きの労働契約が成立する書類」(12.7%)が最も少ない回答となったが、実際には内定が通知されることで条件付きの労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立するため、学生の感覚とギャップがあることがわかる。

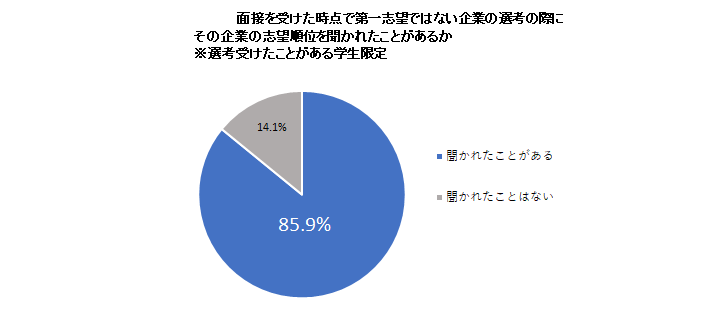

(3)第一志望でない企業の選考で「弊社は第何志望ですか」と聞かれたら

選考の際に第1志望以外の企業側から志望順位を聞かれたことがある学生は8割超。うち8割は「第1志望」と回答し、回答に際してストレスを感じた学生は約半数

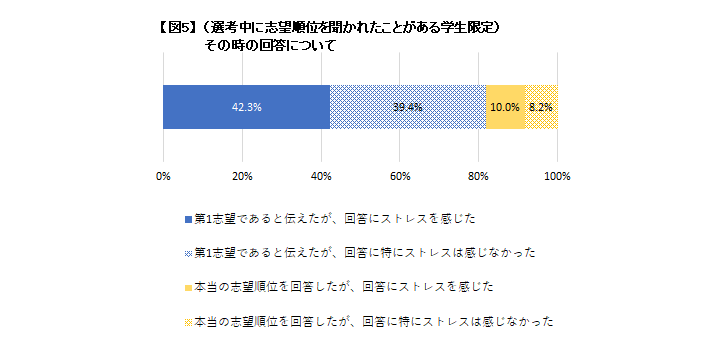

これまで選考を受けたことのある学生を対象に「その時点で第一志望ではない企業の選考の際に『弊社は第何希望ですか』とその企業の志望順位を聞かれたことがあるか」を聞いたところ、そのような経験のある学生は85.9%となり【図4】、「第1志望であると答えた」(「第1志望であると伝えたが、回答にストレスを感じた」と「第1志望であると伝えたが、回答に特にストレスは感じなかった」の合計)は81.8%だった。【図5】

また回答に際し「ストレスを感じた」という学生(「第1志望であると伝えたが、回答にストレスを感じた」と「本当の志望順位を回答したが、回答にストレスを感じた」の合計)は約半数の52.3%となった。

多くの学生がインターンシップ・ワンデー仕事体験などへの参加を通じて、就職活動準備期間に志望企業の絞込みを行っていることから、選考に参加している時点でその企業への志望度はかなり高いものと考えられるが、選考途中において厳密な志望順位を決め、回答することに難しさを感じ、それが回答へのストレスになっているものと推察される。

企業側としては、このような質問を「学生の試す」ような意図で行うのではなく、あくまで自社と他社との間で迷っている学生に対して改めて自社の優れた点をアピールすることで、学生が適切な判断を行えるように適切な情報提供とフォローを心掛けることが大切になると考えられる。

(4)入社後の自身の活躍に対するイメージ

社会人として活躍できるようになるまでの期間としては入社後「3年目」をイメージする学生が多数。一方で「1年目」「2年目」など入社後早期からの活躍したい学生も3割超。

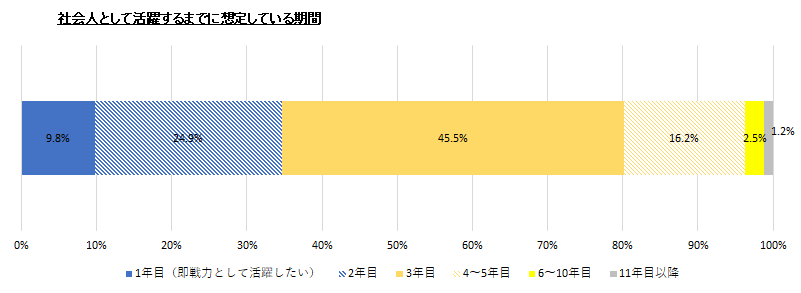

社会人として活躍するまでのめどとして、入社からどれくらいの期間を想定しているかをきいたところ、最も多かったのは「3年目」の45.5%であった。【図6】併せてその理由も自由記述で聞いたところ、「入社1年目は仕事を覚える年、2年目はそれを使って応用を効かせながら慣れる年だと思ったから」のように、仕事を覚えて慣れるまでは2年ほどの時間を要するとイメージしている声が見られた。

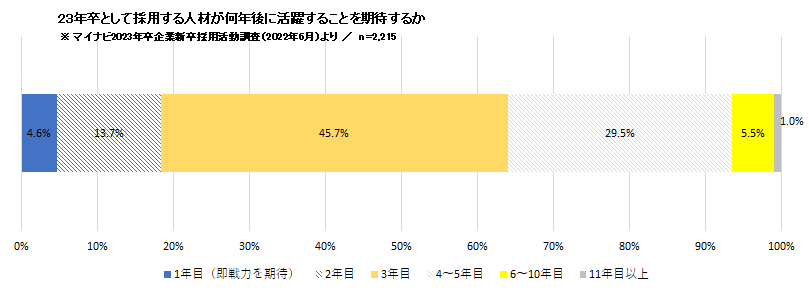

その他、「後輩も入ってくるので責任が重くなるような仕事もやり始めると考えたから」のように後輩が入社してくることを意識するものや、「アルバイトをしていても一人で仕事をこなせるようになるまで、2年ほど時間がかかった」のように学生時代のアルバイト経験などを踏まえてのものなど、さまざまな理由が見られた。【表1】企業側でも新入社員に対して活躍を期待する年次としては「3年目」が45.7%と最も多く、この点については多くの学生と企業にとって一致していることがわかる。【図7】

一方で、「1年目(即戦力として活躍したい」が9.8%、「2年目」が24.9%など、3割超の学生がより早期から活躍したいと考えており、理由としては「早く出世したい」「1年目からの働きが今後の昇進に繋がると考えているから」といった早期キャリアアップを目指したいというものや、特に理系学生で「自分の研究テーマと同じ企業だから」と学業と業務の連続性が強いことをあげるもの、あるいは「早く即戦力として働けるためにアルバイトから早めにしている」のようにすでにアルバイトやインターンとして実際の業務に携わっていることを挙げるものも見られた。

企業側は「1年目(即戦力を期待)」は4.6%、「2年目」は13.7%と少なく、合わせても2割に満たない。3年目以降にじっくりと着実に成長してほしいという企業が多い一方で、一部の学生は早期から仕事を覚えてキャリアアップを目指したいと考えているなど、学生の企業の間でギャップも見られる。

| 属性 | 入社後活躍するまでに想定している期間 | 理由 |

| 文系女子 | 3年目 | 入社1年目は仕事を覚える年、2年目はそれを使って応用を効かせながら慣れる年だと思ったから |

| 理系女子 | 3年目 | 後輩も入ってくるので責任が重くなるような仕事もやり始めると考えたから |

| 理系女子 | 3年目 | アルバイトをしていても一人で仕事をこなせるようになるまで、2年ほど時間がかかった |

| 理系男子 | 1年目 | 早く出世したい |

| 文系女子 | 1年目 | 1年目からの働きが今後の昇進に繋がると考えているから。 |

| 理系男子 | 1年目 | 自分の研究テーマと同じ企業だから |

| 文系男子 | 1年目 | 早く即戦力として働けるためにアルバイトから早めにしている |

| 理系男子 | 2年目 | 早い段階から大きな経験をしたいから。 |

| 文系女子 | 2年目 | 一年目はインプットに重点を置いた期間と認識しており、のちに自信を持って仕事ができるようになるための準備期間にしたい。 |

「マイナビ2023年卒学生就職モニター調査」(2022年7月)によれば、入社予定先を決定する際のポイントとして回答が最も多かった「福利厚生が充実している」に次いで、2番目に多かったのは「自分が成長できる環境がある」であり、このことからも入社後の自身の活躍・成長について期待しているという学生の様子がうかがえる。

新卒入社した新入社員が入社後早期(3年以内など)に退職するケースなども見られるが、そうした早期離職者の中には、自身が活躍を想定していた時期(入社1年目~3年目など)までにそうした活躍・成長の実感が得られず、そのことによって生じた不満やその後のキャリアへの不安、フラストレーションがその原因となっている可能性もある。

長時間労働や職場でのストレスなどが少ない、いわゆる「ホワイト」な就労環境でありながら、その反面自身のスキル習得や成長を実感しづらい企業を指す「ゆるブラック」という言葉があるが、3割以上の学生が入社後2年以内(「入社後1年目」と「2年目」の合計)に活躍を想定し、一般的な新人期間とも言われる「3年目」を含めると約8割の学生が入社後3年以内の活躍を想定していることから、スキルアップやキャリアアップといった早期成長に対する学生の関心の高さもうかがえる。

調査担当者コメント

企業の選考でその会社の志望順位を聞かれることに対し、約半数の学生がストレスを感じていることがわかりました。企業として自社の志望度を確認したいという気持ちも十分理解できますが、学生の気持ちを試すような意図で質問をすれば、かえって学生のモチベーションを削いでしまいかねません。

あくまで志望度を問う質問は、自社と他社の間で迷っている学生が最適な判断を行えるような適切なコミュニケーションをとるきっかけとすることが大切です。また10月に入り、内定式に参加した学生の多くが入社日に向けて気持ちを新たにしたと思いますが、入社後早期から活躍することをイメージしている学生が一定数います。

大半の企業はじっくり成長してほしいと考えているようですが、こうした成長への意識の違いを踏まえて、新入社員をどのように教育・研修していくかも企業にとっては今後重要になってくると考えます。

3月1日調査 の結果はこちら

3月調査 の結果はこちら

4月調査 の結果はこちら

5月調査 の結果はこちら

6月15日調査 の結果はこちら

6月調査 の結果はこちら

7月調査 の結果はこちら

8月調査 の結果はこちら