2023年卒企業新卒採用活動調査

2023年卒の企業の採用意欲は2年連続で回復。

採用広報で今後アピールすべきと思うことの第1位は「SDGs」

株株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、「マイナビ2023年卒 企業新卒採用活動調査」を発表しました。

調査概要

| 内容 | 2023年卒マイナビ企業新卒採用活動調査 |

|---|---|

| 調査期間 | 2022年6月3日~6月20日 |

| 調査方法 | 採用・育成・組織戦略に関するマイナビの情報メディア「HUMAN CAPITALサポネット」掲載のWEBフォームへ入力 |

| 有効回答数 | 3,176社(上場 275社・非上場 2,901社|製造 1,262社・非製造 1,914 社) |

トピックス

- 採用予定数を前年より「増やした」企業は前年比6.1pt増の22.1%。

企業の採用意欲は2年連続で回復

- 学生の応募・選考参加が「(前年より)減った」という企業が増加

- 「前年よりも採用したいと思う学生が少ない」印象の企業が増加

- 採用充足率が「5割以上」の企業は44.3%でコロナ禍前と同水準に

現在の問題点は「母集団(エントリー数)の不足」や「選考受験者数の不足」

- 3~5月に面接・内々定通知を実施した企業は22年卒と同程度の割合

- 8割以上の企業が「入社3年目以降の活躍」を期待して新卒採用を実施

- 今後、採用広報でアピールすべきだと思うことの第1位は「SDGs」

- 2024年卒も継続して新卒採用を実施予定の企業が約9割

調査詳細

2023年卒の採用計画について

採用予定数を前年より「増やした」企業は前年比6.1pt増の22.1%。

企業の採用意欲は2年連続で回復

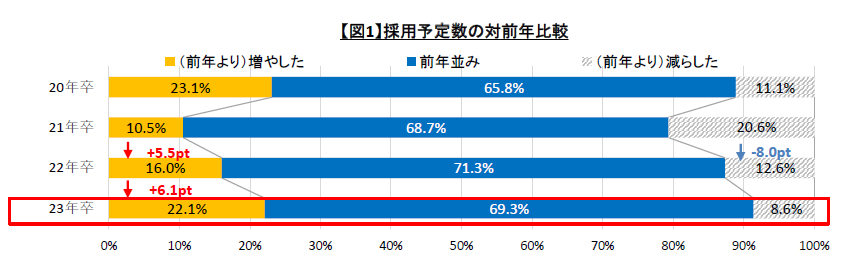

23年卒の採用予定数について、「前年並み」が69.3%で最も高く、次いで「(前年より)増やした」の割合が前年比6.1pt増の22.1%となった。21年卒はコロナ禍で採用予定数を「(前年より)減らした」企業が2割を超えていたのに対し、22年卒以降は「増やした」が2年連続で増加しており、採用意欲が回復傾向にあることがわかる。【図1】

学生の応募・選考参加が「(前年より)減った」という企業が増加

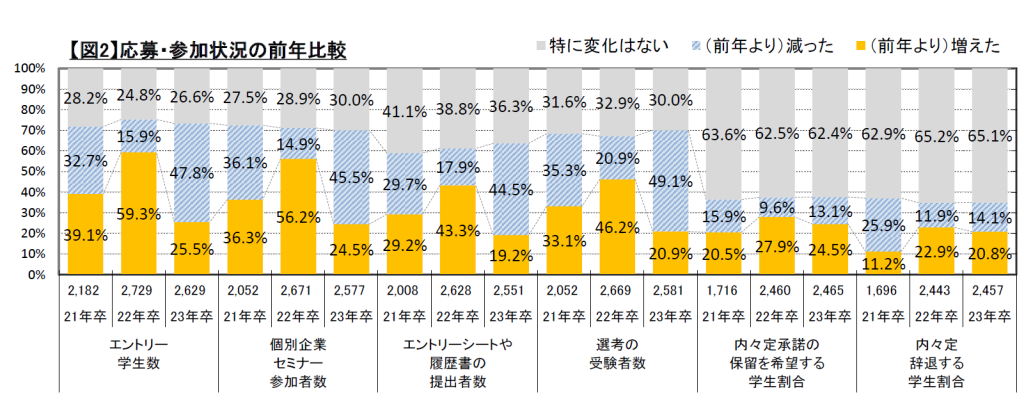

22年卒・23年卒と連続して新卒採用を実施した企業に対して、各フェーズごとの応募・参加等の人数を前年と比較してもらった(図9)。21年卒調査から3か年分の結果をみると、22年卒調査ではエントリー~選考受験者数まで「(前年より)増えた」が10pt以上の大幅な増加となっていたが、23年卒では選考受験までのすべてのフェーズにおいて「(前年より)減った」が増加し、「(前年より)増えた)」や「特に変化はない」を上回った。【図2】

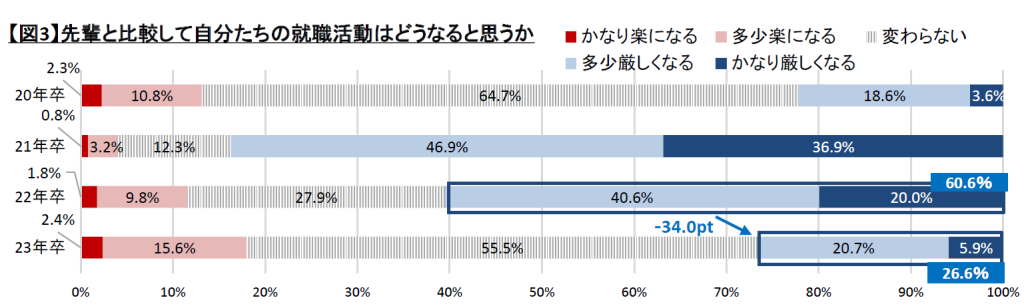

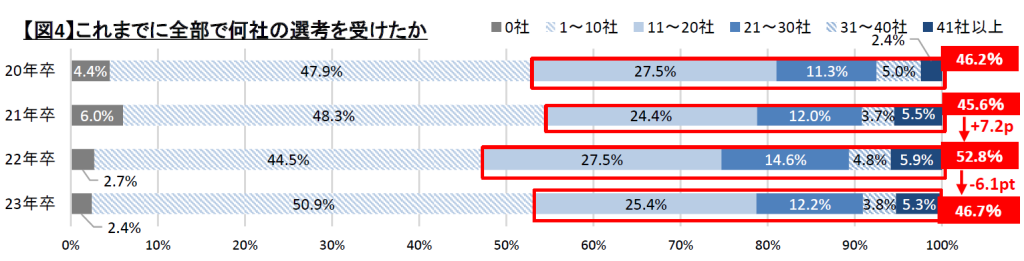

学生調査によると、3月時点の就職活動の予想は「先輩よりも(かなり+多少)厳しくなる」が26.6%と前年比で34.0pt減少し、6月末時点での選考受験社数は「11社以上」の割合が46.7%で前年比6.1pt減少している。22年卒の学生はコロナ禍による危機感の高まりから活動量が増加したが、23年卒学生は危機感の緩和により活動量が減少。その結果、エントリー数・選考受験者数が減少し、企業の23年卒採用が前年よりも厳しい状況になったと推察される。【図3、4】

23年卒学生の印象

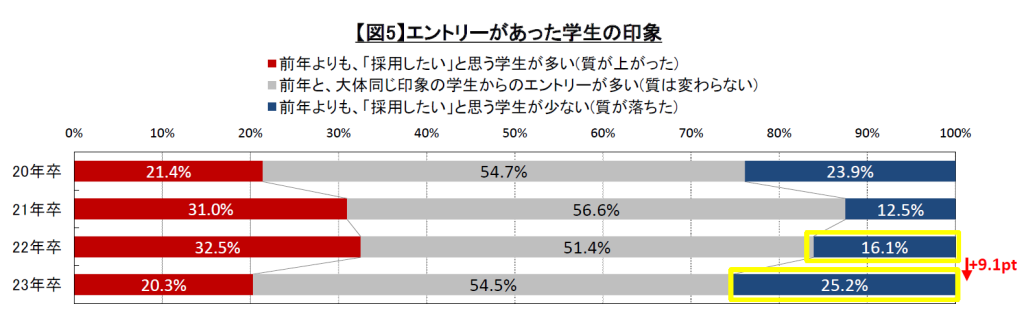

「前年よりも採用したいと思う学生が少ない」印象の企業が増加

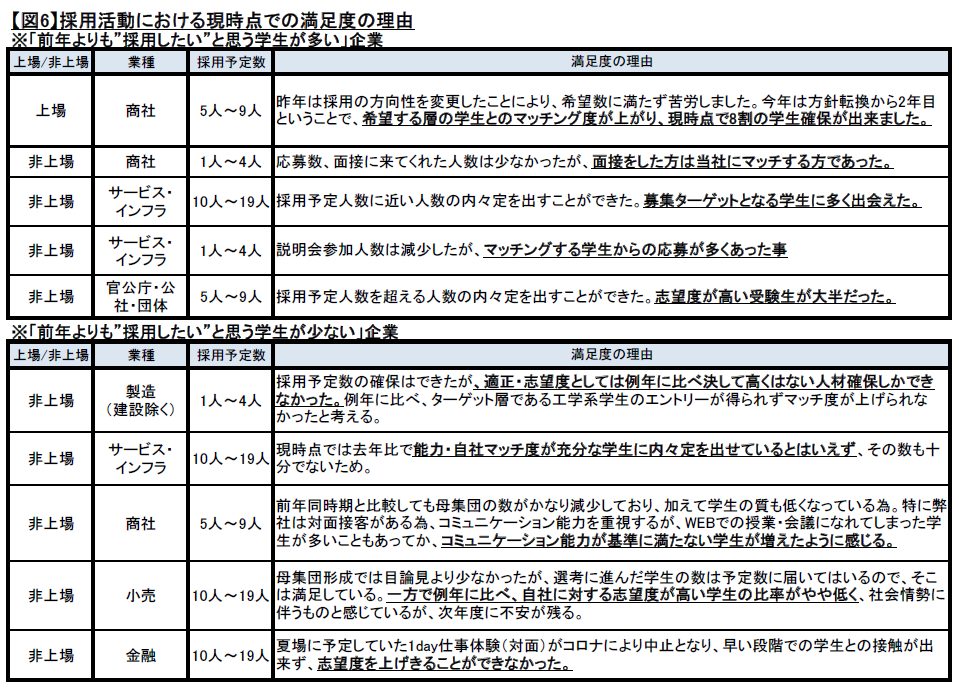

エントリーした学生の印象を聞いたところ、「前年と大体同じ印象」が54.5%で最多だったが、「前年よりも採用したいと思う学生が少ない」は前年比9.1pt増の25.2%となった。企業に「現時点での満足度の理由」を聞くと、採用したいと思う学生が少ない企業からは「適性・志望度は例年に比べ高くはない」「能力・自社マッチ度が充分な学生に内々定を出せていない」というコメントが見られた。【図5、6】

前述の通り、23年卒の学生は応募企業を絞って選考を受ける傾向にあり、企業は前年に比べ幅広い層の学生と出会いづらくなったため、学生から受ける印象にも影響があったと考えられる。ただし、23年卒の学生はより志望度の高い企業を選定して活動しており、選考に参加した学生に対し「マッチングしていない」「志望度が低い」と感じることについては、学生と企業の間のコミュニケーションに課題があった可能性も考えられる。

23年卒の採用活動進捗

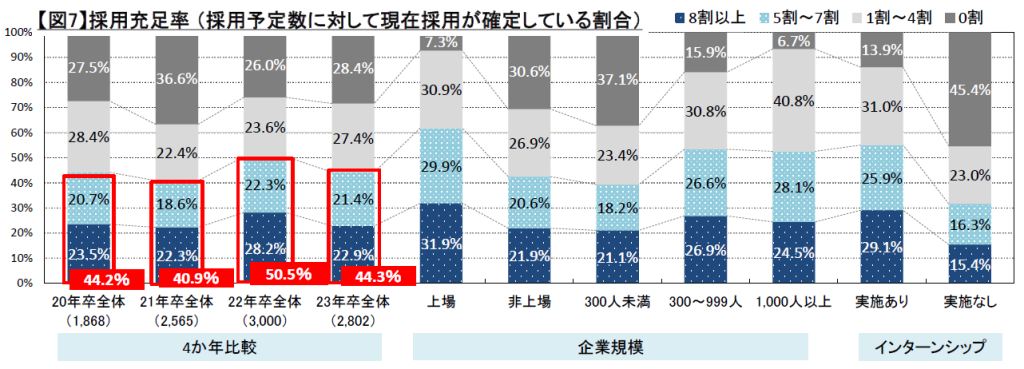

採用充足率が「5割以上」の企業は44.3%でコロナ禍前と同水準に

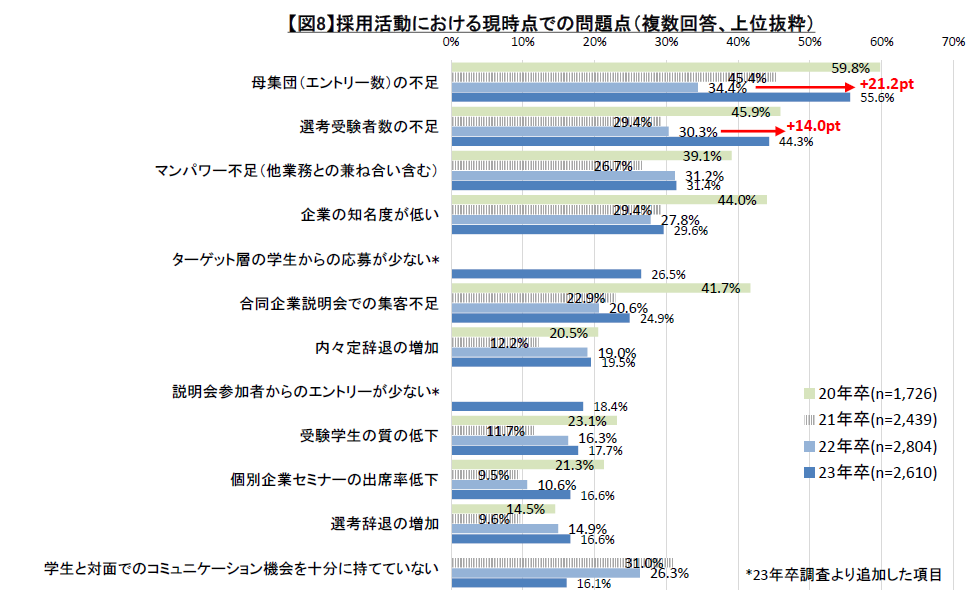

現在の問題点は「母集団(エントリー数)の不足」や「選考受験者数の不足」

6月時点の採用充足率が「5割以上」である企業は44.3%(対前年比6.2pt減)で、コロナ禍前である20年卒の44.2%と同水準になった。採用活動における現時点での問題点は、「母集団(エントリー数)の不足(55.6%)」が前年比21.2pt増、「選考受験者数の不足(44.3%)」も前年比14.0pt増加した。【図7、8】

採用予定数を22年卒よりも増やしている企業が多いことや、前述のように学生の活動量が前年よりも減少していることで、選考を受験する学生の確保が前年より難しくなっていることが充足率減少の要因と考えられる。

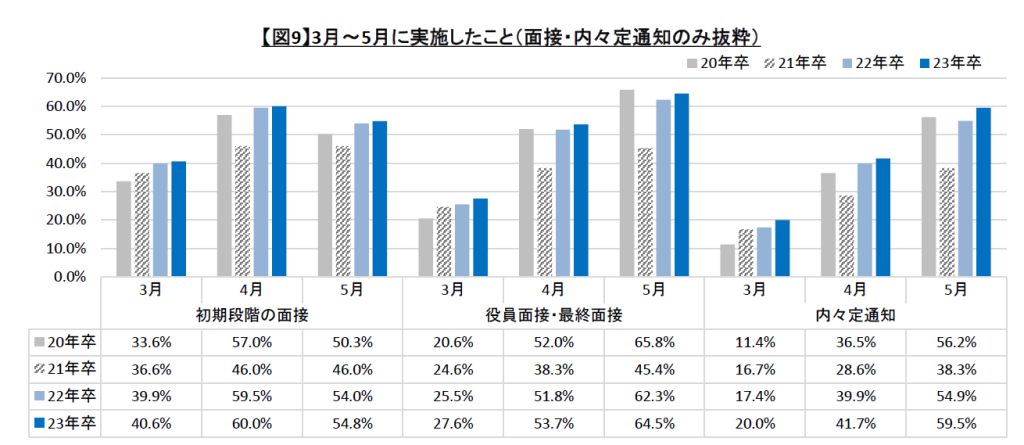

3~5月に面接・内々定通知を実施した割合は22年卒と同程度

3月~5月に面接や内々定通知を行った割合の4か年比較を見てみると、3月に面接や内々定通知を実施した割合は22年卒とほとんど変わらなかった。4月以降の活動の実施状況を見てみると、コロナ禍初年度の21年卒に下がっていた実施割合が、22年卒と23年卒でコロナ禍前の割合まで回復していることが分かる。【図9】

採用意欲の高さ・マッチング重視の背景

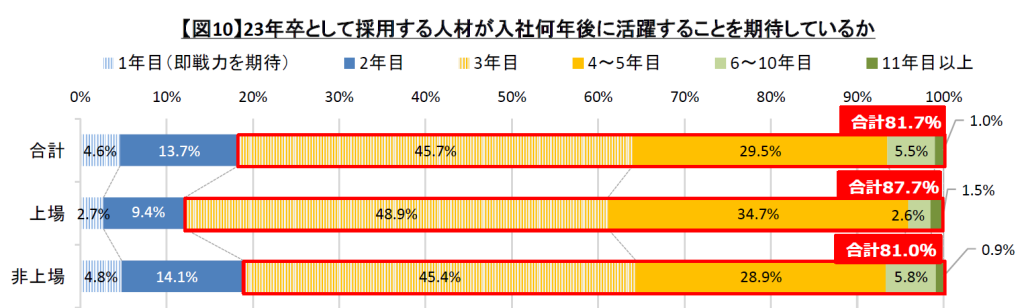

8割以上の企業が「入社3年目以降の活躍」を期待して新卒採用を実施

「23年卒として採用する人材が入社何年後に活躍することを期待しているか」を聞いたところ、「3年目」が45.7%で最多となった。また、3年目以降の割合を合計すると81.7%だった。【図10】

新卒採用は、数年後の状況を見越して実施有無や採用予定人数を決定しており、コロナ禍でも採用意欲が回復しつつあることや、入社後の定着を目指したマッチングが求められているのも、このような背景によるものと推察される。

今後の新卒採用活動について

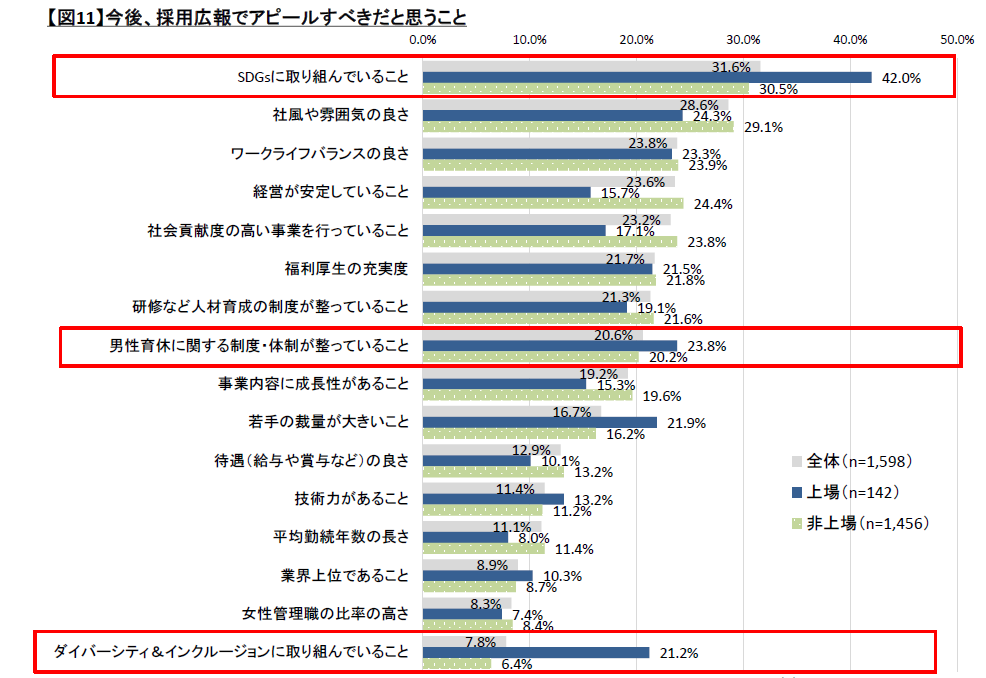

今後、採用広報でアピールすべきだと思うことの第1位は「SDGs」

採用広報で今後アピールすべきと思う項目について、「SDGsに取り組んでいること(31.6%)」が1位となった。また、上場企業においては「ダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでいること」は21.2%で非上場企業の6.4%を大きく上回った。SDGsへの取り組みをはじめ、多様な価値観や働き方を促進していく姿勢のアピールが重要だと考えている傾向が、特に上場企業において強いことが分かる。【図11】

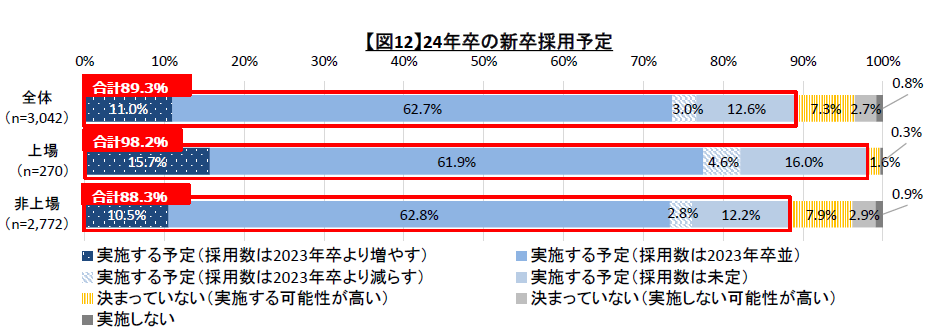

次年度(2024年卒)も継続して新卒採用を実施予定の企業が約9割

23年卒採用実施企業に対して24年卒採用計画を聞いたところ、89.3%が継続して実施すると回答し、上場企業では98.2%となった。【図12】23年卒の採用活動を行った企業においては、引き続き採用意欲は高いことが見てとれる。

調査担当者コメント

23年卒の新卒採用は、各企業の採用意欲が回復していて企業側の競争が前年より激しくなっています。学生が積極的に活動していた22年卒と比べて活動量が減少していることも影響し、 企業は学生を採用することに苦戦していることが分かりました。母集団形成の難しさに加えて、今年は「前年よりも採用したいと思う学生が少なかった」という印象を持つ企業が増えているようですが、学生が上手く志望動機を伝えられていない可能性や、熱意の表現の仕方が変わってきている世代ということも考えられます。志望度については選考過程で高める工夫もしながら、慎重に見極めてほしいと思います。

レポート内目次

PDFデータ内の主なトピックを記載しています。

- インターンシップ実施率/実施時期/内容【23年卒】

- インターンシップ参加者の個別企業セミナー参加率

- インターンシップの問題点

- インターンシップ実施予定の有無/実施予定時期/実施予定内容【23年卒】

- インターンシップ実施日数/実施時期別の実施日数【23年卒・24年卒】

- インターンシップ以外の広報活動前企業認知施策

- 採用予定数前年比較

- エントリー数前年比較

- 応募状況の前年比較

- エントリーのあった学生の印象

- 3、4、5月に実施した採用に関する内容

- 個別企業セミナー開催月(今後の予定含む)/【対面】【WEB】

- 個別企業セミナー事前申込者の参加率3、4、5月/【対面】【WEB】

- 個別企業セミナー事前申込者の参加率前年比較

- 個別企業セミナーの参加者を増やすための工夫(実施したこと・実施してよかったこと)

- 登壇者別の個別企業セミナーで話した内容

- 個別企業セミナー1回あたりの所要時間

- 面接以外の接触回数平均 (選考前、選考中、内々定出し後)

- 面接回数平均

- 個別企業セミナー参加者の選考参加率前年比較

- 内々定者1人当たりの面接時間

- 面接実施にあたり特に工夫していること

- 面接時に特に注視するところ

- 採用数確保に向けての感触

- 採用予定数に対して現在採用が確定している割合

- 採用活動終了予定時期

- 選考途中の辞退率/辞退が最も多かった時期

- 内々定承諾保留の希望割合

- 内々定辞退率/内々定の辞退が最も多かった時期

- 今年の採用活動において【企業認知】のために実施したこと

- 今年の採用活動において実施した【採用手法】

- 現在の問題点

- 追加の選考機会を設けるか

- WEB活用について

- 採用活動のフェーズ別満足度

- コロナ禍での採用活動

- 内々定者フォローについて

- 採用広報でアピールすること

- 新卒採用における「優秀さ」について

- 入社予定者の配属

- 2024年卒の採用計画について

- 今後の新卒採用の在り方について(採用活動への学業成績の利用、ジョブ型雇用、通年採用など)

詳しくは「PDFデータをダウンロードする」をご覧ください