2022年卒企業新卒採用予定調査

採用予定数は「前年並み」が最多、

企業は「質」にこだわる傾向が強まる

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川信行)は、「2022年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」を発表しました。

調査概要

| 内容 | 2022年卒マイナビ企業新卒採用予定調査 |

|---|---|

| 調査期間 | 2021年2月1日~2月20日 |

| 調査方法 | ・採用・研修担当者のための新卒採用支援情報サイト「新卒採用サポネット」掲載のWEBフォームへ入力 ・回答用紙をFAXにて返送 |

| 有効回答数 | 2,142名(上場462社、非上場1,680社/製造850社、非製造1,292社) |

トピックス

- WEB活用が広がりコロナ禍であっても採用活動を予定通り

実施できるため、採用スケジュールは2021年卒より早くなる見込み

- WEB活用は拡大し、目的に応じた使い分けが進むか

- 採用予定数は「前年並み」が最多だが、「質」にこだわる傾向が強まる

- 新卒採用におけるジョブ型雇用、賛成か反対については

「どちらともいえない」という回答が最多で約6割

調査詳細

22年卒の採用スケジュール

WEB活用が広がりコロナ禍であっても採用活動を予定通り

実施できるため、採用スケジュールは2021年卒より早くなる見込み

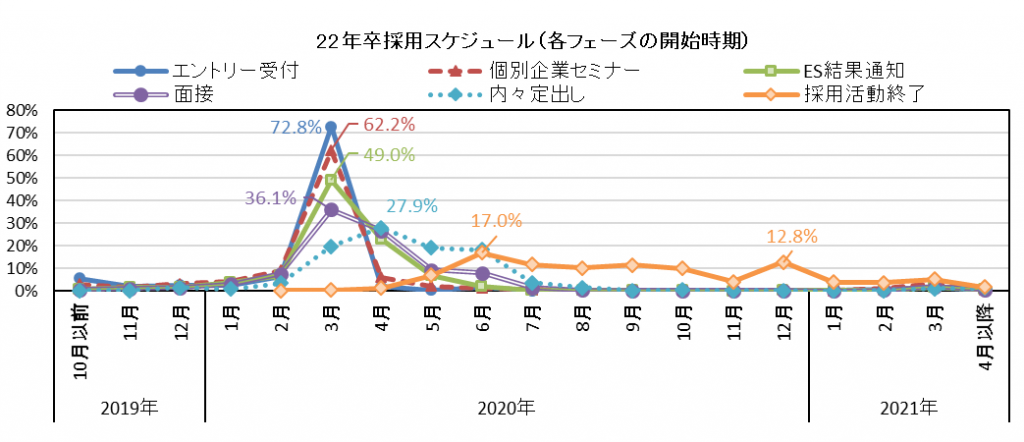

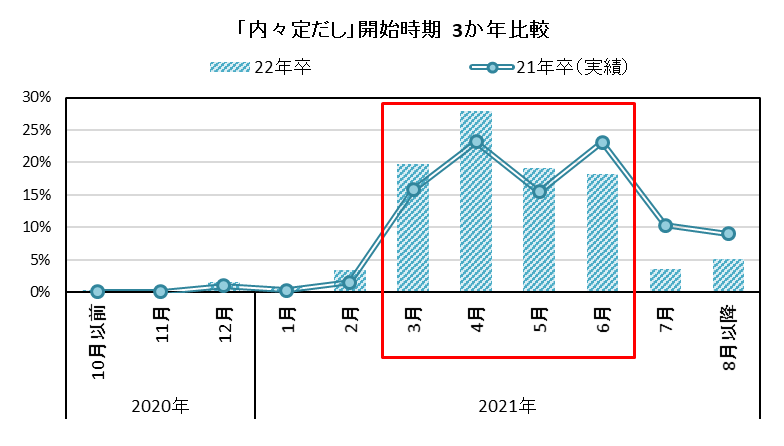

各フェーズの開始時期を聞いたところ、22年卒では「エントリー受付」~「面接」まで3月が最多となり、「内々定出し」の開始時期は他のフェーズより分散しているものの4月が最多となっている。このスケジュールはコロナ禍前の20年卒のスケジュールと同様の傾向を示している。

新型コロナウイルスはいまだ収束していない状況だが、予めWEB活用の準備が可能であった22年卒では多くの企業がWEB活用を予定している。依然、状況は不透明であるものの、特に4~5月の緊急事態宣言の影響で採用活動が中止・延期となった21年卒と比べると同時期の進捗は早くなると考えられる。【図1,2】

22年卒新卒採用におけるWEB活用

WEB活用は拡大し、目的に応じた使い分けが進むか

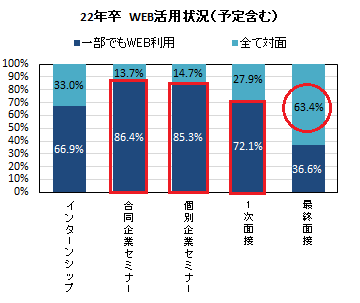

WEB活用については2022年卒に関しては、2021年卒での経験を踏まえて、より拡大した一方で、目的・状況に応じて、WEBか対面か、その目的にふさわしい手段を選ぶようになると考えられる。【図3】

新卒採用の各フェーズにおけるWEB活用予定を聞いたところ、部分的に利用する(「どちらかというと」+「半々」)も含めると、「合同企業セミナー」「個別企業セミナー」「1次面接」では多くがWEB活用を予定していることがわかる。一方で、「最終面接」では『すべて対面』との回答が63.4%となっており、WEBの利便性を認めつつも、目的によっては「対面」を選ぶようだ。

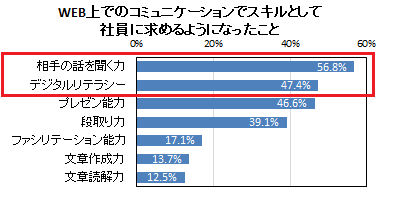

またWEB上のコミュニケーションにおいて求めるスキルは「相手の話を聞力」が最多で、次いで「デジタルリテラシー」となった。WEBでは対面よりも非言語的な情報が少なくなるといわれており、より注意深く相手の話を聞く力が求められるのは想像に難くない。面接等においてもこうしたスキルが重視されると思われる。【図4】

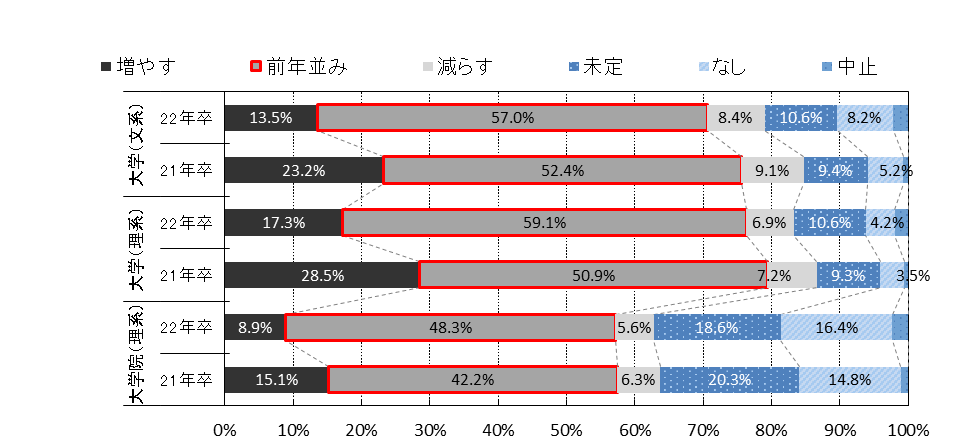

採用予定数

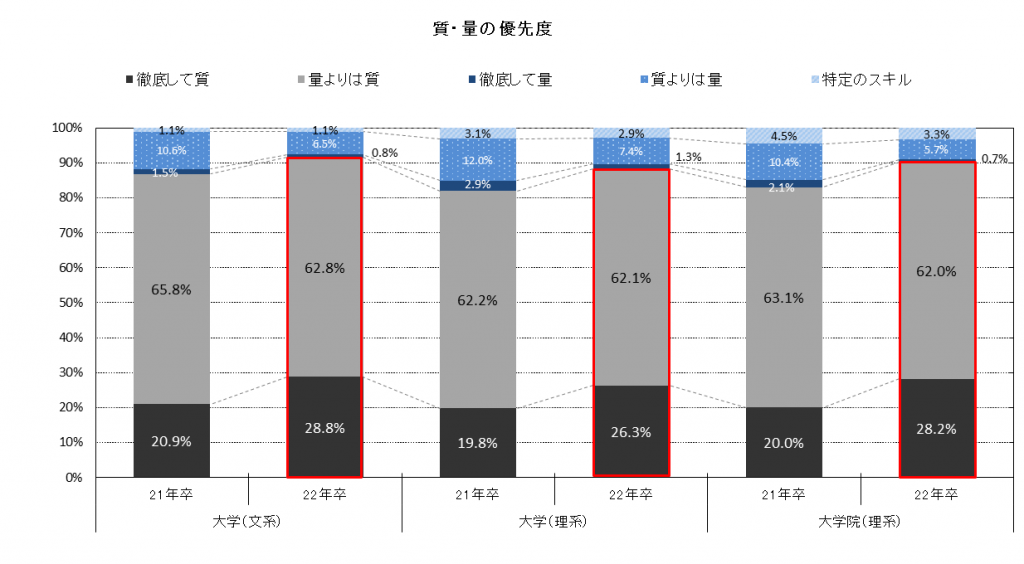

採用予定数は「前年並み」が最多だが、「質」にこだわる傾向が強まる

新型コロナウイルス影響で経済状況は依然不透明な部分もあり、新卒採用を中止する企業は一定数存在するものの、その割合は小さく、採用予定数については「前年並み」との回答がいずれの属性でも最多となっている。【図5】

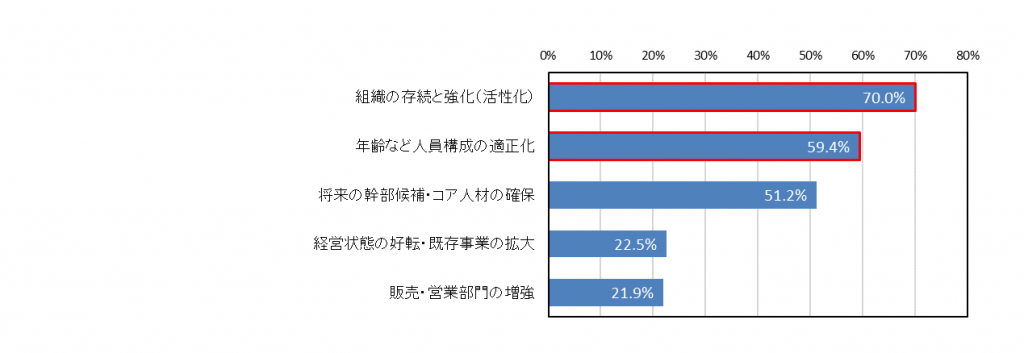

新卒採用を実施する理由としては経営状況よりも「組織の存続と強化(活性化)」「年齢など人員構成の適正化」との回答割合が高く、現時点の経営状況よりも、数年先の将来を見越したうえで新卒採用を実施する必要性を感じていると思われる。ただし、その分「質」にこだわる傾向は高まっているようだ。【図6,7】

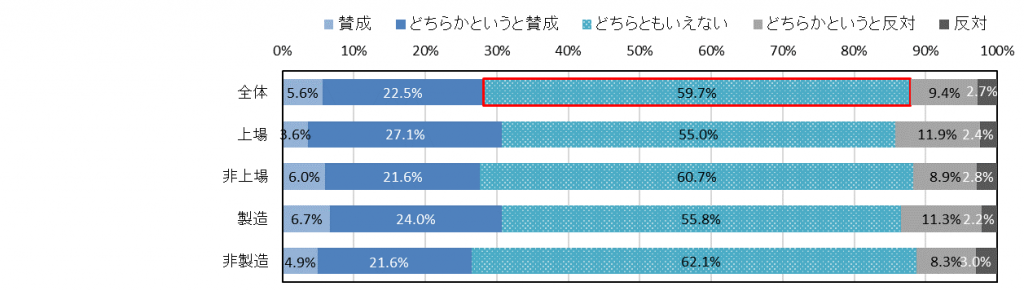

新卒採用におけるジョブ型雇用

新卒採用におけるジョブ型雇用、賛成か反対については

「どちらともいえない」という回答が最多で約6割

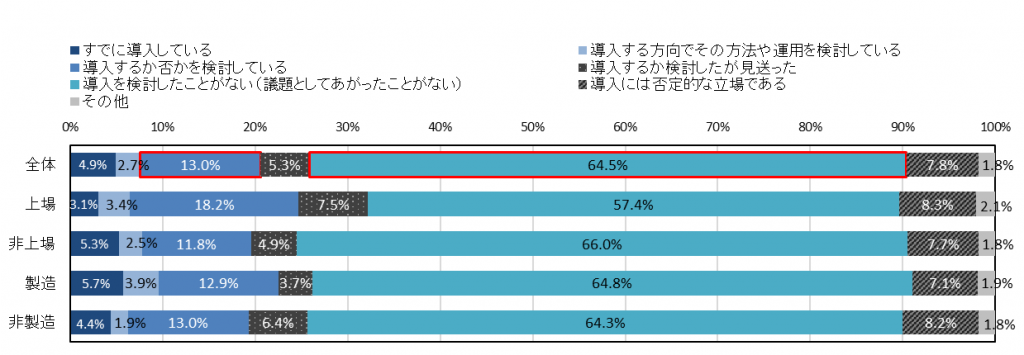

新卒採用における「ジョブ型雇用」の導入について聞いたところ、賛成か反対かという問いについては「どちらともいえない」という回答が最多で約6割となり、ジョブ型雇用の導入に関する検討状況については「導入を検討したことがない」という回答が6割を超えていた。まだ議論は深まっておらず態度を決めていない立場が多数であるといえるだろう。【図8,9】

しかしながら、賛成・反対の態度を決めている場合には前向きにとらえている割合が高い。また、導入に向けて検討が始めている割合が1割を超えていることもあり、今後、新卒採用においても「ジョブ型雇用」の導入が現実的に議論されるであろうことは十分考えられるだろうし、それに伴い、新卒採用の在り方が問われることになりそうだ。

レポート内目次

PDFデータ内の主なトピックを記載しています。

- 採用予定数の増減

- 21年卒入社予定数と20年卒入社実績数の比較

- 22年卒採用予定数と21年卒入社予定数の比較

- 採用予定数決定の大きな要因

- 採用実施理由

- 採用基準

- 質・量の優先度

- 社会人基礎力の評価

- 新卒採用において人材を見極める際に重視すること~「質」とは~

- 面接時に特に注視するところ

- 学業成績をどの程度考慮するか

- 採用環境の見通し

- インターンシップについて

- 各活動の開始時期

- 1.インターンシップ応募受付

- 2.新卒採用エントリー受付

- 3.直結しないセミナー

- 4.直結するセミナー

- 5.OB・OG・リクルーターによる面談

- 6.エントリーシート受付

- 7.エントリーシート結果通知

- ・エントリーシート受付と結果通知の比較

- 8.適性検査・筆記試験

- 9.面接

- 10.内々定出し

- 11.内々定辞退対策

- ・内々定辞退対策の内容

- 12.採用活動終了

- 採用手法

- 新卒採用におけるWEB活用

- 新卒採用におけるジョブ型雇用導入について

- 既卒者採用について

詳しくは「PDFデータをダウンロードする」をご覧ください