2017年卒 企業新卒内定状況調査

内定者数は前年入社実績数にほぼ到達するも目標には届かず。採用充足率は87.7%

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川信行)は、国内企業を対象に2017年卒採用の内定状況と2018年卒の採用の見通しなどをまとめた「2017年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」の結果を発表した(2,238社回答)。

調査概要

| 内容 | マイナビ2017年卒企業新卒内定状況調査 |

|---|---|

| 調査期間 | 2016年10月3日(月)告知、11月2日(水)受付締切 |

| 調査方法 | ・新卒採用実績のある国内8,000社に回答用紙を郵送 ・新卒採用支援情報サイト「新卒採用サポネット」会員にメールマガジンにて案内 |

| 回答方法 | 回答用紙、WEBフォームより回答 |

| 有効回答数 | 2,572社(上場 488社・非上場 2,084社|製造 870社・非製造 1,702社) |

トピックス

- 内定者数は前年入社実績数にほぼ到達するも目標には届かず。採用充足率は87.7%

- 2017年卒の新卒採用について、ほぼ9割が「厳しかった」と回答

厳しかった理由は「母集団の確保」「セミナー動員」「辞退の増加」

- 「短期化した」が「長期化した」を上回り、採用活動の長期化傾向に歯止めがかかる

- 「主に悪い影響があった」は約3割。「影響はない」+「よく分からない」が半数を超える

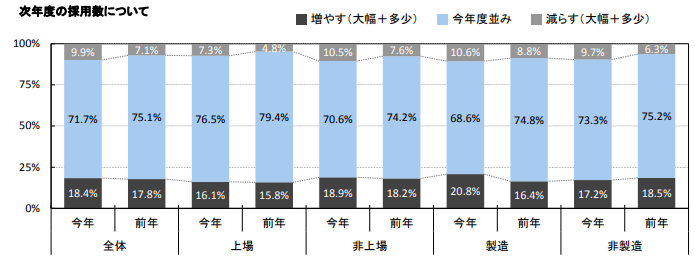

- 次年度も「厳しくなる」が半数超。採用数を「増やす」は18.4%

調査詳細

2017年の新卒採用の振り返り

内定者数は前年入社実績数にほぼ到達するも目標には届かず。採用充足率は87.7%

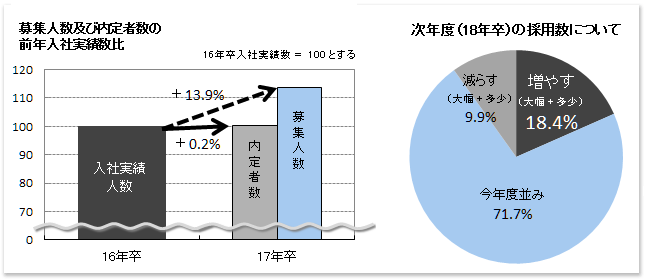

今年(17年卒)の募集人数及び調査時点の内定者数と、前年(16年卒)の入社実績数を比較すると、全体の平均で前年実績比13.9%増の採用数を目指して募集を行ったが、内定者数は前年実績数にほぼ到達したところ(前年実績比0.2%増)だったことがわかった。前年並みの採用数は確保したが採用増の目標を達成するのは難しい状況だ。採用充足率は87.7%(対前年1.4pt増)だった。

業界別で見ると、マスコミは13.5%の採用増を目指してすでに10.3%の採用増を達成しているが、製造は4.1%の採用増と低めの目標設定に対し内定者数は前年実績数に2.2%足りていない状況だ。採用増の目標設定が高かった小売(前年実績比21.9%増を目指して現状0.8%増)、サービス・インフラ(前年実績比20.8%増を目指して現状0.6%減)、ソフトウエア・通信(前年実績比19.8%増を目指して現状0.9%減)は、それぞれ前年実績数に届くか届かないかという状況だ。

採用活動の印象

2017年卒の新卒採用について、ほぼ9割が「厳しかった」と回答

厳しかった理由は「母集団の確保」「セミナー動員」「辞退の増加」

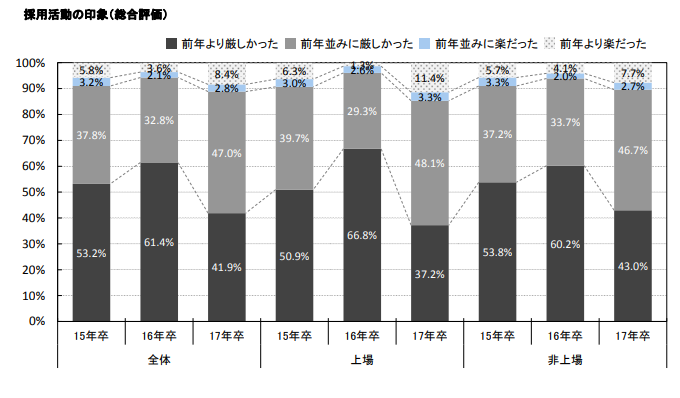

採用活動の印象は、総合評価で「前年より厳しかった」が41.9%(対前年19.5pt減)と4割を超え、「前年より楽だった」が8.4%(対前年4.8pt増)であることを踏まえると、年々厳しさを増している状況に変わりはない。「前年並みに厳しかった」が47.0%(対前年14.2pt増)で、「厳しかった(=前年より+前年並みに)」という回答は88.9%(対前年5.3pt減)とほぼ9割だった。

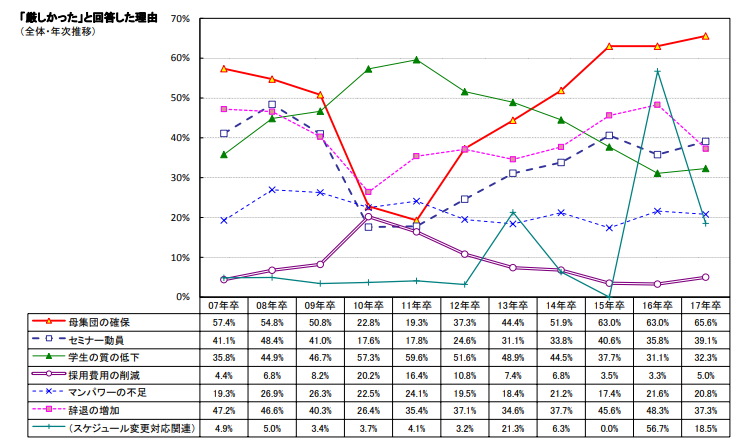

厳しかった理由は「母集団の確保」が65.6%(対前年2.6pt増)で最も高く、「セミナー動員」(39.1%、対前年3.3pt増)、「辞退の増加」(37.3%、対前年11.0pt減)が続いた。「採用活動スケジュール変更への対応」は18.5%(対前年38.2pt減)だった。業界別でも、すべての業界で「母集団の確保」が最も高く、商社と金融は他業界より「辞退の増加」が高い(商社44.8%、金融41.5%)。

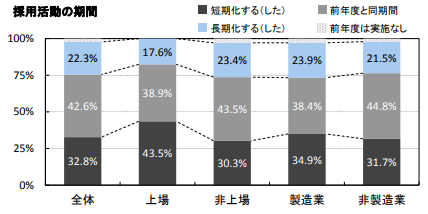

採用活動の期間

「短期化した」が「長期化した」を上回り、採用活動の長期化傾向に歯止めがかかる

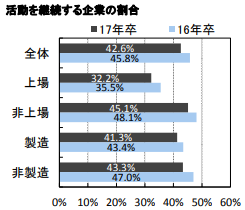

調査時点で「採用活動を継続する」割合は42.6%(対前年3.2pt減)で、調査時期が前年より半月早かったにもかかわらず減少した。業界別で採用活動継続が半数を超えていたのは、小売(58.4%)、建設(57.0%)、サービス・インフラ(53.3%)だった。

「前年に比べて短期化した(する)」は32.8%で、「長期化する(した)」の22.3%を上回り、14年卒以降3年続いた採用活動の長期化傾向に歯止めがかかった。業界別では金融(「短期化」53.8%>「長期化」13.3%)、ソフトウエア・通信(「短期化」37.8%>「長期化」19.9%)、マスコミ(「短期化」36.6%>「長期化」20.4%)、製造(「短期化」39.3%>「長期化」24.2%)で「短期化」が「長期化」を大きく上回った。

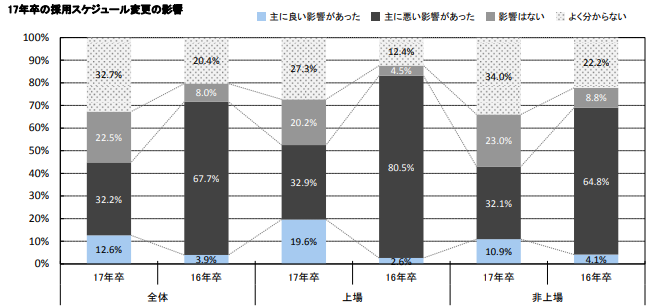

採用スケジュール変更の影響

「主に悪い影響があった」は約3割。

「影響はない」+「よく分からない」が半数を超える

選考活動開始時期が前年の8月から6月になった17年卒の採用スケジュール変更の影響について聞いたところ「主に悪い影響があった」は32.2%で、「主に良い影響があった」の12.6%を上回った。ただし、「影響はない」(22.5%)+「よく分からない」(32.7%)が合わせて半数を超えた。

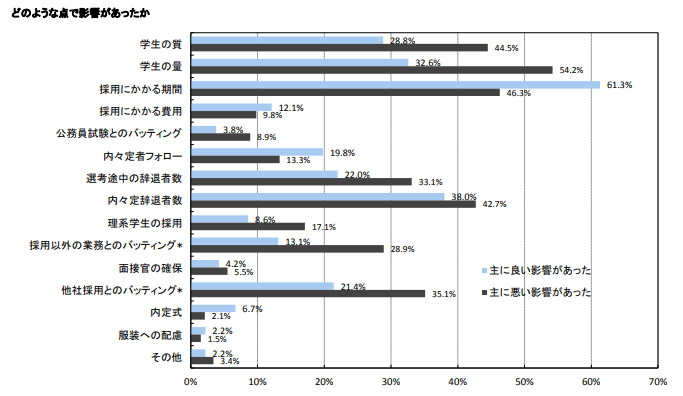

「どのような点で影響があったか」は、「主に良い影響があった」企業では「採用にかかる期間(61.3%)」が最も多く、「主に悪い影響があった」企業では「学生の量(54.2%)」が最も多かった。

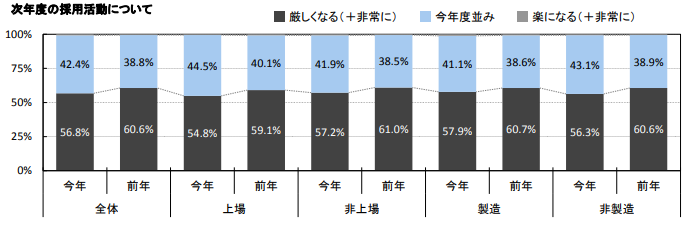

次年度(18年卒)の採用活動について

次年度も「厳しくなる」が半数超。採用数を「増やす」は18.4%

次年度(18年卒)の採用活動については、「非常に厳しくなる」と「厳しくなる」の合計が56.8%(対前年3.8pt減)で、「厳しかった17年卒よりさらに厳しくなる」という予想が半数を超えた。

次年度の採用数では、「増やす(大幅+多少)」(18.4%、対前年0.6pt増)が「減らす(大幅+多少)」(9.9%、対前年2.8pt増)を前年同様上回った。業界別でも軒並み「増やす」が「減らす」を上回り、特に建設(「増やす」24.8%>「減らす」9.5%)、小売(「増やす」25.0%>「減らす」10.3%)で「増やす」が「減らす」を大きく上回ったが、金融は「減らす」(12.9%)が「増やす」(6.2%)を上回っている。

レポート内目次

PDFデータ内の主なトピックを記載しています。

- 採用充足率

- 内定者への満足度

- 採用活動の印象

- 採用活動が厳しかったと回答した理由

- 内定を出す基準

- 応募学生数(エントリー数)/ エントリーシート提出学生数

- 説明会参加学生数 / 説明会予約者の参加率 / 説明会で力を入れて説明した点 / 1次面接受験学生数

- 選考回数 / 採用活動での人事以外の社員の活用 / 新卒専任担当者数

- 選考途中の辞退率 / 内々定辞退率 / 内々定辞退の方法 / 内定後の対応

- 内定者1人あたりの応募学生数・説明会参加学生数等平均

- 採用活動進捗状況 / 採用活動を終了した(する)時期 / 採用活動期間

- 17年卒採用スケジュール変更の影響

- 採用活動に際して行っている戦略

- 次年度(18年卒)の採用活動について

- 次年度(18年卒)重点を置くこと

- インターンシップ

- グローバル人材の採用

- 今年度・次年度採用スケジュール

- 採用スケジュール

詳しくは「PDFデータをダウンロードする」をご覧ください