50代で自分のOSを「再インストール」

長く、創造的に働くために、知のアップデートを続けていこう

シリーズ第2回は、ジャーナリストであり都市研究者としても活躍する清野さんに寄稿をお願いした。キャリアを再考することの重要性にいち早く気づき、50代半ばにして大学院での学び直しを決意した清野さんの生き方に、セカンドキャリアを考える上でのヒントが数多く隠れているのではないだろうか。

80歳まで働く時代が来ている

「よーい、始め!」

試験官の言葉で机に向かい、TOEFLのマークシートをガリガリと埋めていく。朝、入学式に出て、桜の花を背景に記念写真を撮ったその午後に、早速、試験である。以来、机にかじりつきで、次に顔を上げたら、季節は4月から5月になっていた。

と、わけのわからないまま始まったのが、50代半ばにして入学した大学院での最初の日々だった。

本稿のテーマである「働く女性のセカンドキャリア」だけでなく、中高年の「学び直し」「リカレント」が注目される時代である。

ロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットンとアンドリュー・スコット両教授による『ライフ・シフト 100年時代の人生戦略』に記された「100歳社会」は、大きな衝撃を私たちに与えた。

内容をかいつまんでいうと、かつて標準的な人生モデルは、20代で教育を終え、同じ会社で40年働き、60代で定年退職、年金で引退生活に入るというものだった。しかし、「100歳社会」に突入すると、65歳で引退した後、「老後の時間」は実に35年。その老後を支えるためには、現役時代から毎年、所得の25%を貯蓄しなければならないという。

たとえば年収が500万円だったら、毎年115万円を40年以上……小さなカゴの中で、円形の遊具をカラカラ回すリスの姿が、脳裏をよぎるが、では、25%の貯蓄ができない人は――実際は、ほとんどの人がそうだ――どうしたらいいのか。

「80歳まで働くのです」

グラットン教授はこの、そらおそろしいひと言をさらっと述べる。宣託は続く。そのために必要なのが、時代やステージに合わせて「ライフ」を「シフト」していく柔軟性なのです、と。

子育てもキャリアのうち

右)大学院卒業式にて。20代から60代まで年代は幅広く、留学生も多かった。

長い前振りになってしまったが、この本が世に出る以前から、私自身も「ライフ」を「シフト」させること、または「キャリア」を「チェンジ」させていく必要性については感じていた。

私は1960年生まれ。昭和の高度経済成長の只中に育った世代だ。まだ日本に子供はたくさんいて、景気はよく、大学を出れば、しかるべき会社に入り、いずれ結婚して子供を持ち、車と家を買ってひと安心、という価値観が広く流布していた。 ただし、大学を出てしかるべき会社に入り、仕事を続けられるのは「男性のみ」という現実の壁が、私たち女性の前には高くそびえたっていた。

キャリアウーマンという言葉が流行ってはいたが、男女雇用機会均等法の施行前のタイミング。活字好きだった私は、出版に関わる仕事に就きたいと、もともと願っていたが、当時、男女対等の採用条件を示していた唯一の業界がマスコミだった。ジャーナリストの仕事に就く原点は、個人的な志向のほかに、この業界しかなかった、という外的な事情もあったのだ。

新卒で出版社に入った後に、雇均法の施行があり、「仕事も、結婚も、子供も全部手に入れるわ」と、握力を発揮した松田聖子が、時代のロールモデルになった。私も聖子ちゃんにあやかろうとしたが、深夜帰りが普通という出版社の勤務と、子育ての両立は難しい。そこで92年、出産を機に、フリーランスに転身。現在に至る。

フリーランスという形態は、会社が与えてくれる種々のサポートがない代わりに、自分で時間の采配ができる。そこには自立・自律の気概が必要で、それこそが日本の職業人に求められることではないか。時代の先端で仕事を切り開いている人と、その活躍の場となる「都市」への興味が強かった私は、このふたつを自身の大きなテーマに据えて、プロフェッショナルであろうとした。

仕事と子育ての間には大きなギャップがあったが、まるで違う次元のことを、一緒に回していく体験は、時間と状況をマネジメントする力を鍛えてくれた。企業の人事は、子育て経験のある女性の登用を、もっと真剣にとらえるべきだと思う。

このままじゃダメだ、と気づいた50代

右)指導のミンナ・スニッカ-ブランク先生と。ミンナ先生はフィンランド出身で、教授陣も多様性に富んでいた。

めまぐるしく日々を過ごすうちに、子供は成人。彼らの世代と世間話をしている時に、私はハタと気がついた。自分の子供たち世代をとりまく状況は「不景気」「少子化」「高齢化」。彼らは親の家がある郊外には住みたがらず、住宅街では空き家問題が発生……。50年前に日本を動かした要素がすべて反転し、新たな社会課題になっている。

その間に起こったのが、ITをはじめとするテクノロジーの急激な変化、成熟化という名の経済縮小、そして100歳社会の到来である。

時代の渦の中で、私自身も自分の仕事について、「このままじゃ、ダメだな」という閉塞を感じることが多くなっていた。

ダメの中身には、自分が身を置くマスメディア界の限界と、自分自身の限界のふたつがあった。

インターネットの興隆以降、マスメディアの凋落は明らかである。構造の変化もさることながら、マスメディアが常套としている「問題を提起し、話題をあおって、でもソリューションは示さない」というサイクルが、もう人々に支持されない時代になっているのだ。

では、そういう自分に、ソリューションを出す知識や技術はあるかといえば、全然足りていなかった。何しろ大学を卒業したのは、IT革命もグローバリズムも、その欠片さえ見られなかった30年以上も前の話なのだ。

こりゃ、あかん。あせる中で、次の決心が湧き上がってきた。

「大学院で学び直して、自分のOSを再インストールしなければ」

ここで冒頭の大学院入学式当日の、TOEFL試験につながるのである。

学び直しは、仕事の幅をぐっと広げた

右は「苫小牧都市再生コンセプトプラン」(令和3年3月策定)のイメージパース©隈研吾建築都市設計事務所

現在、日本で大学院に入ることは、それほど難しいことではない。国公立も私立も「学び直し」を見据えて、社会人から新卒学生まで広く門戸を開いている。その意味で、いい時代になっている。

私が最終的に慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(慶應SDM)に決めたのは、この学科が従来の「文系」「理系」の枠を取り払った「文理融合」という新領域を標榜していたからだった。先端の産業テクノロジーを学びながら、そのシステムデザインとマネジメント(SDM)の方法論を、広く社会課題の解決にも適用していこう、という研究科である。

私が入学した期の修士課程新入生は約60人。学部新卒の20代から、現役の職業人、定年退職後の60代まで、年代は幅広い。平均年齢は32歳、男女比は7:3ほど。諸外国からの留学生も多く、その割合は全体の2割ほど。

文理融合とはいえ、学生のバックグラウンドはテクノロジー系が多数。私のように昭和時代の大学で、浄土教美術について卒論を書きました、というような人は、かなりのアウェー感だ。

さらに、同期の中で私は女性の最高齢であった。なんなら、教授よりも年上だったりした。が、研究科に集まる人々が多様だったゆえ、そんなことを気にする人は誰もいない。「学生」という立場で、新卒の若い人たちから企業のベテランまで、幅広くつきあえたことは、この上ない貴重な機会となった。

慶應SDMでは海外留学を積極的に後押ししており、私も在学中にケンブリッジ大学での客員研究を実現できた。これは予想外の大きなボーナスだった。

学び直しで私が得たことは、自分の仕事を「プロジェクト」として、立体的に組む思考が身に付いたことだ。

それまで都市を論じながら、傍観者である自分への疑問を常に抱いていた。しかし、視点を変えて、自分が都市の設計者の側から、システムをデザインしていくと、どのように課題を設定し、いかに解決策を組み立てていけばいいかが見えてくる。

SDMの方法論を勉強し、さらに大学院でできたネットワークのおかげで、修士課程修了後には、実際の都市再生プロジェクトに携わることになった。現実のプロジェクトには、しんどいことがいろいろあるが、自分のテーマに、体験による裏付けができるようになったことは、私にとって大きい。

もうひとつ、ライフワークとして「食」にまつわるプロジェクトの開拓も加わった。心身の健康と環境によい「新時代の菜食」をテーマに、アートとイートを融合する「美素食-meisushi-」(メイスーシー)である。「美素食」は造語で、意味は読んで字のごとく「美しく、素材を、食す」料理。こちらは、30年来の知己がある京都在住の造形作家、松永智美と、クリエイティブ・ディレクター、若林麻耶と女性3人でチームを組んでいる。

菜食は、飽食時代の健康食として、またCO2排出量の少ない料理として、注目が高まっているが、一般的なイメージはまだ「味気なく、物足りない」。そこを造形作家ならではの創意で突破し、見て美しく、食べておいしく、感動のあるものに変えていこうというものだ。

「食」は子育てと同じく、身近であり、かつ生きるに欠かせないテーマである。それこそ子育てに臨むように、人とのつながりや、手を使うことを大切にして取り組んでいるが、身近であるからこそ、目標・課題を設定し、ロードマップを描きながらのマネジメントが必要になる。ということで、ここでもSDMの方法論 が役に立っている。

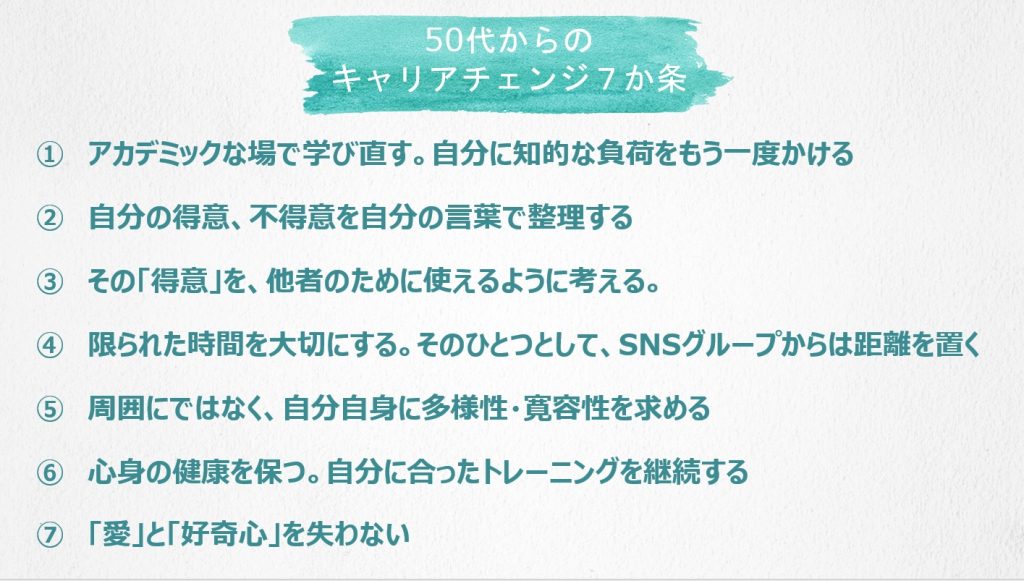

50代からのキャリアチェンジ7か条

定年後の時間が長くなる「100歳社会」については、老後不安の増大という暗いイメージの一方で、明るい近未来として、楽天的に解釈することも可能だ。

医療や心身の管理法、身体をサポートするテクノロジーの発達は、健康寿命を延ばし、70歳でも80歳でも、人が仕事に打ち込むことができるようになる。すると、「教育」「仕事」「引退」の三つだけの人生のステージが、もっと多様でマルチなものになる。

直線だったキャリアに、ジグザグとした回り道が付加されれば、組織に依存せずに働く、自分の好きなこと追究する、利他的な活動を深めていく……と、生き方の幅が広がり、シニアになっても、社会のお荷物にならずに活動できる場面も増えていくだろう。そのために、学び直しの機会は、年齢にとらわれず、何度あってもいい。

振り返ると、若いころの仕事は、すべて自分のためだった。50代半ばでシフトチェンジをした時は、さまざまな方々に助けられたこともあり、「他者のために」という視点が私の中で重要になった。大事なのは、その視点が加わることで、自分の仕事はより楽しくなる、と気づいたことだ。

最後に自身の経験からピックアップした「50代からのキャリアチェンジ7か条」を、ここにまとめておこう。

ジャーナリスト、都市研究者

著者紹介

1960年、東京都生まれ。1982年、東京女子大学文理学部卒業。出版社勤務、英国留学を経て、92年に独立。時代の感覚、価値観の転換をテーマに、都市、建築、デザイン、ビジネスなど幅広く取材。『AERA』『朝日新聞』『日本経済新聞』などに執筆。

2017年、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。ケンブリッジ大学客員研究員。

主著書に『新・都市論 TOKYO』『変われ!東京 自由で、ゆるくて、閉じない都市』(いずれも隈研吾と共著、集英社新書)、『住む場所を選べば、生き方が変わる 葉山からはじまるシフトチェンジ』(講談社)、『観光亡国論』(アレックス・カーと共著、中公新書ラクレ)など。現在、都市再生の戦略コーディネーターを務める一方、京都を拠点にした、新世代のART&EAT「美素食-meisushi-」(メイスーシー)のプロデュースも手がける。

編集後記:赤松 淳子/マイナビキャリアリサーチLab 副所長

「働く女性のセカンドキャリアを考える」シリーズ第2回はシフトチェンジを実行に移したジャーナリストの清野さんにご寄稿いただきました。社会人になったとき「人生100年時代」という長く働く時代を想像していなかった世代が、人生後半戦になって「後半もまだ入り口のほうでしかない」という事態に直面しています。それを単なる「労働」にしないためのヒントが、清野さんの経験を通して今回、語られているとを感じました。「アップデートし続けること」が「仕事を楽しむ自分」に出会える1つの道である、ということです。

OSをアップデートし、次に新しいアプリケーション(知識)をインストールしてみる、そしてそれを使ってみる、できたら自分だけでなく周りのために。まずは今日から『「愛」と「好奇心」を失わない』ことを心掛けたいと思います。 ※所属は執筆時点のものです。