新入社員の定着に繋がるオンボーディングのポイントを探る(マイナビ入社半年後調査から)

昨今、若手社員の早期離職の課題を抱える企業は多く、人手不足が深刻化するなかで若手社員を定着させるための環境づくりやサポートの重要性は増している。

マイナビでは、就活時のアンケート回答者に新卒入社して半年たったタイミングで再度アンケートを行い、就職活動と就職後の満足度の関係などについて考察しているが、今回はその調査の結果から新入社員の定着に繋がるポイントを探り、オンボーディングのなかでどのようなサポートが求められるのか考えていく。

目次 [もっと見る]

新入社員へのオンボーディングとは

そもそも「オンボーディング(on-boarding)」とは、新入社員が組織に定着し、いち早く仕事に慣れるためのサポートのことを指し、要素としては下記の3つに分類されている。

- Inform行動(仕事や社内システム、チームメンバーなどの情報提供)

- Welcome行動(感情面での歓迎行動)

- Guide行動(メンター等、身近なガイドの割り当て)

新入社員の早期離職を防ぎ、定着率を上げることを目的としており、オリエンテーションや歓迎会、メンター制度などが代表的だ。このコラムでは、このような取り組みのなかで、具体的には新入社員のどのような感情に寄り添い、サポートしていくことが定着に繋がるのか考察していく。

※オンボーディングの詳しい解説については以下の記事も参考にしてほしい。

新入社員の入社半年後の心境

職場環境のどのような要素が新入社員の定着に繋がるのか考えるために、まずはマイナビ2024年卒 入社半年後調査から、入社半年後時点での新入社員の心境を見ていこう。なお、この調査は2024年卒業予定として就職活動を行い、その状況をモニター調査で回答した方に、入社半年後に再度調査を実施したものである。

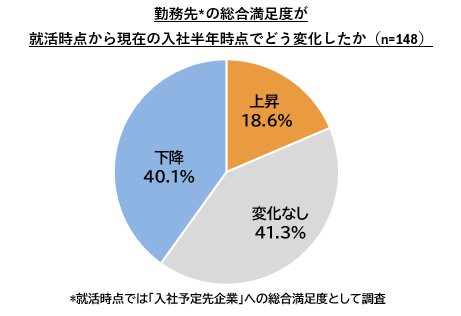

就活時よりも満足度が低下している人が4割

2024年卒新入社員の、就活時の入社予定先企業の総合満足度と、入社半年後現在の勤務先の総合満足度との変化を見ると、入社半年後時点の方が企業への満足度が上がっている人は18.6%、下がっている人は40.1%だった。

就活時点で満足度が高い人が多かったため、満足度が維持されて「変化なし」となっている人がいることもあるが、就活時点よりも、実際に入社してみて満足度が下がっている新入社員のが少なくないことがわかる。

/2024年卒 入社半年後調査

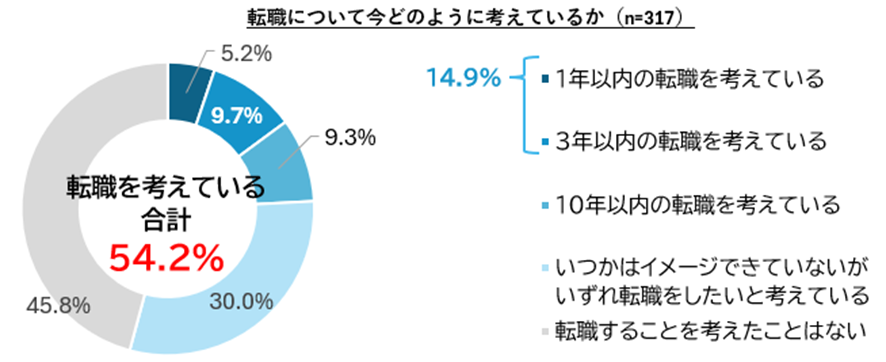

入社半年時点で早期離職を考えている新入社員が14.9%

また、入社半年後時点での転職意向について見てみる。今後の転職意向について「転職を考えている」人は、「いつかはイメージできていないがいずれ転職をしたいと考えている」を含めると54.2%だった。

3年以内での転職を考えている人に絞ってみても、14.9%となっており、入社して半年後には、一般的に「早期離職」とされる年数での退職を検討している人が一定数いることがわかる。

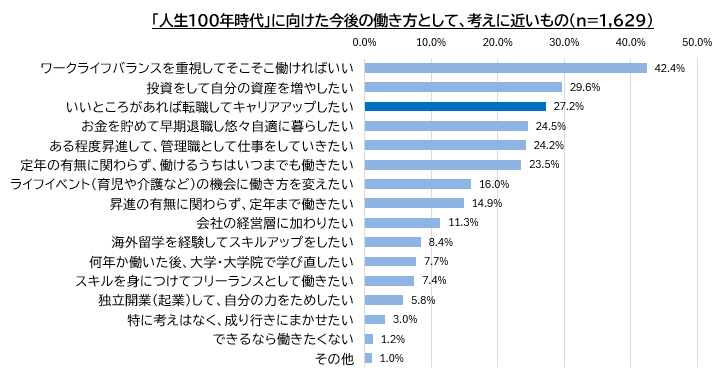

ただ、入社後半年調査に回答していない人を含む2024年卒の就活生へのアンケート結果を見ると、人生100年時代に向けた働き方として、「いいところがあれば転職してキャリアアップしたい」と回答している新入社員が27.2%となっている。

/2024年卒 学生就職モニター調査 8月の活動状況

入社半年後の時点で転職を検討している人が半数を超えているのは、そもそもこの世代にとっては、「転職」という選択肢が将来のキャリアプランにおいて身近である人が一定数いることも、要因の一つと考えられる。

若手の定着に繋がる要素とは

では、そのように転職の選択肢が身近にある若手社員は、どのような環境やサポートがあれば定着に繋げていくことができるのか。初めに、入社半年後時点での転職意向にどのような要素が影響しているのかを見ていく。

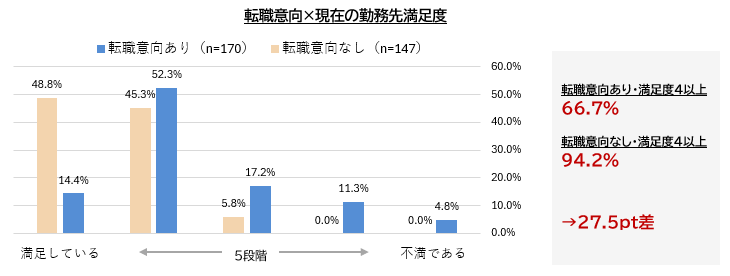

勤務先満足度と転職意向

入社半年後時点で転職意向がある人とない人で勤務先に対する満足度の差を比較すると、「転職意向がある人で満足度が4以上の人」は66.7%なのに対し、「転職意向がない人で勤務先満足度が4以上の人」は94.2%と大多数だった。

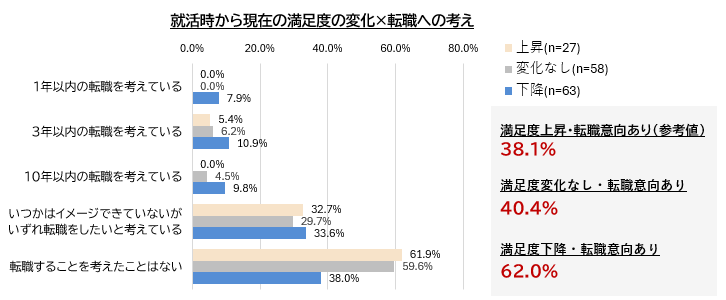

また、就活時から現在までの勤務先満足度の変化と転職意向を比較すると、就活時点よりも入社半年後の方が勤務先への満足度が高い人は転職意向が38.1%なのに対して、入社半年後時点で就活時よりも満足度が下がっている人は転職意向が62.0%と高い傾向が見られる。

満足度の変化の比較については、入社半年後時点で満足度が上昇している人は数が少ないため参考値ではあるが、上記の二つのデータから、勤務先への満足度と転職意向には関連があると言えそうだ。

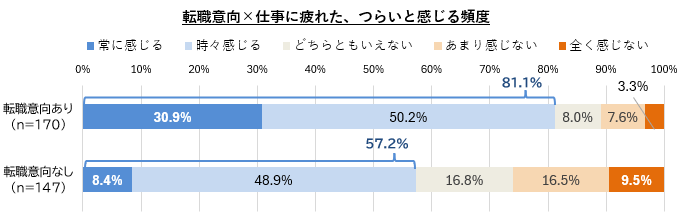

仕事への疲弊と転職意向

半年後調査では、「仕事に疲れた、つらいと感じることはどの程度あるか」ということも聞いている。この結果と転職意向を比較すると、転職意向がある人の方が仕事に疲れた、つらいと感じる頻度が高く、「常に感じる」という人は3割を超えており、「時々感じる」との合計は81.1%となった。

キャリア展望と転職意向

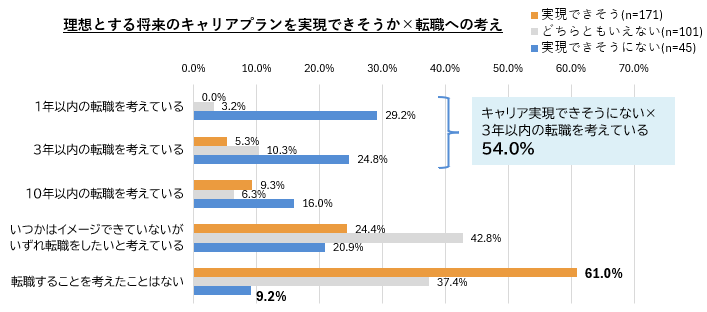

最後にキャリア展望と転職意向について見ていく。現在の勤務先で、自身が理想とする将来のキャリアプランを実現できそうか聞いた結果と転職への考えをあわせてみると、理想のキャリアを実現できそうだと思っている人は「転職することを考えたことがない」が6割以上だったのに対して、実現できそうにないと思っている人は9.2%と50pt以上の差が見られた。

また、理想のキャリアが実現できそうにないと思っている人は3年以内の転職を考えている人が54.0%と半数を超えている。

*キャリア展望については、「現在の勤務先で働くことで、あなたが理想とする将来のキャリアプランを実現できそうですか」

という表現で5段階評価されたものを、上位・どちらともいえない・下位の3段階に集計しなおしたもの

理想とするキャリアが実現できそうだと感じている人ほど、転職を考えていない=定着に繋がる可能性が高いことが見て取れる。

転職意向がある人の傾向から見ると、新入社員を定着させるためには以下のことが必要と考えられる。

- 勤務先への満足度を高める(入社後に満足度を低下させない)工夫

- 仕事に疲れた、つらいと感じさせない職場づくりやサポート

- 理想のキャリアが実現できるイメージが持てるようにする工夫

ここからは、3点のなかでもオンボーディングのなかで工夫ができそうな「仕事に疲れた、つらいと感じさせないサポート」「自身の理想のキャリアが実現できるイメージを持たせるサポート」について、実践的なヒントを探っていく。

仕事に疲れた・つらいと感じる人の特徴

仕事に疲弊する理由と相談相手

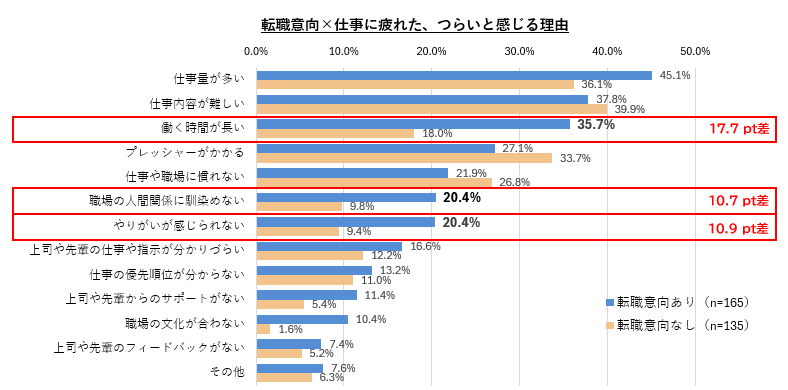

仕事に疲れた・つらいと思う理由について見ると、転職意向の有無で差が大きかったのは「働く時間が長い」「職場の人間関係に馴染めない」「やりがいが感じられない」だった。

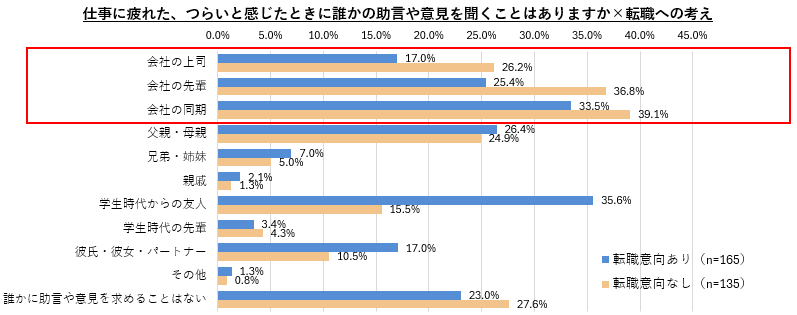

仕事に疲れた・つらいと感じた際、どのような相手に助言や意見を求めるか聞いたところ、転職意向がない人は、「会社の同期(39.1%)」に話を聞く割合がもっとも高いのに対し、転職意向がある人は、「学生時代からの友人(35.6%)」がもっとも多い。

転職意向がある人は、ない人に比べて会社の同期や先輩など社内の人に話を聞くと回答した割合がいずれも低かった。

転職に関する助言であれば社内の人には求めづらいということも考えられるが、そもそも仕事がつらいときに相談できる相手がいないことが、転職意向を強めている可能性もあるのではないだろうか。

仕事に疲れた・つらいと感じる理由が「職場の人間関係に馴染めない」という人も一定数いたことも踏まえると、交流会や研修などで社内での人間関係をつくるきっかけをつくることが、仕事に疲弊してしまう要因を減らすとともに、疲労やつらさを感じた際の相談相手をつくることにも繋がりそうだ。

新入社員へのフォローについての関連コラム

話しやすい職場の上司や先輩になるための心がけについては、下記のコラムでも解説されているので参照してほしい。

新入社員にとってのネットワークの重要さや構築の仕方については下記のコラムを参照してほしい。

キャリア実現できそうだと思う新入社員の特徴

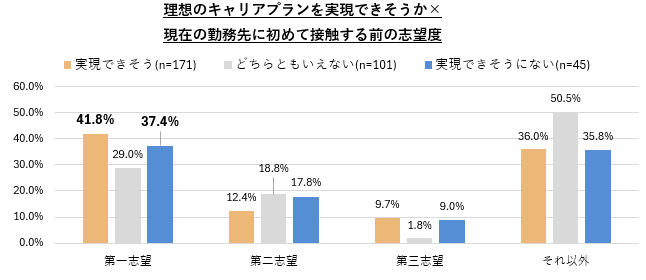

入社前の志望度について

次に、理想のキャリアが実現できそうだと感じている新入社員にはどのような特徴があるのか見ていく。まずは入社前の状況と、入社半年時点でのキャリア実現への考えを見ると、理想のキャリアを実現できそうと思っている人の方が現在の勤務先が第一志望だった割合はやや高いが、両者の差は約5ptで、大きな差は見られなかった。

/2024年卒 入社半年後調査

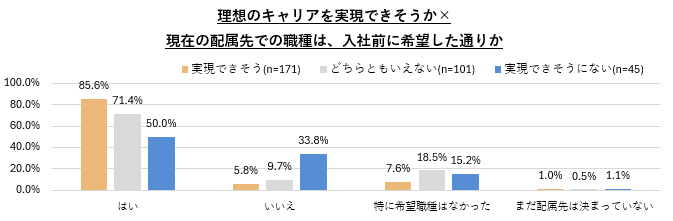

配属希望との関係について

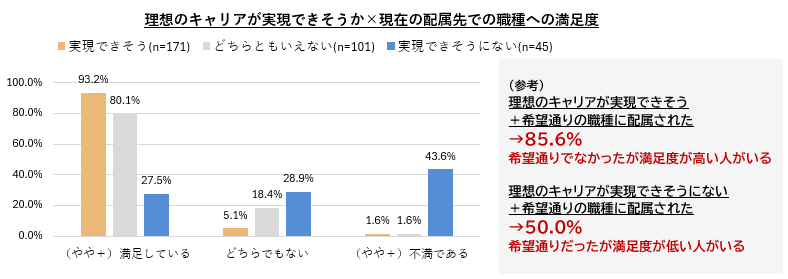

また、入社前の配属希望との関係を見ると、キャリア実現できそうだと考えている人の方が、希望通りの配属だった割合は高いものの、理想のキャリアが実現できそうにないと感じている人でも半数は希望通りの職種に配属されていることがわかる。

配属先の職種については、現時点での満足度も聞いているのでこちらも見ていこう。理想のキャリアが実現できそうにないと感じている人は、配属先の職種について「(やや+)不満である」と回答している割合がもっとも高く43.6%で、「(やや+)満足している」が27.5%となっている。

ただ、前述の通り、キャリア実現できそうにないと思っている人も、半数は希望通りの職種に配属されているはずである。希望通りに配属された人でも満足度が高くない人が一定数いると考えられる。

キャリア実現できそうだと感じられる人は現在の職種への満足度が高い傾向にあるが、希望通りの職種に配属されたからと言って職種への満足度が高いとは限らないことがわかる。

また、前述のように、就活時に第一志望だった勤務先に入社していてもキャリアキャリア実現できそうにないと感じている人も一定数いたことから、入社後や配属後のオンボーディングなどにおいてキャリア実現のイメージを持たせるようなサポートが重要であると言えそうだ。

キャリアアップをサポートする環境

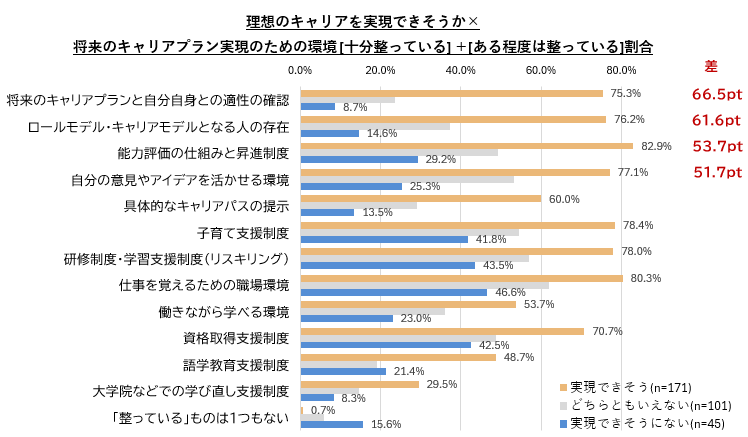

勤務先の環境に関することとして、将来のキャリアプランを実現するための環境が整っているかどうかを聞いた結果を見ると、どの項目も「実現できそう」と回答した人の方が、環境が整っていると回答している割合が高かった。

特に「将来のキャリアプランと自分自身との適性の確認」や「ロールモデル・キャリアモデルとなる人の存在」の項目については、理想のキャリアを実現できそうと感じる人とそうでない人とで60pt以上の差が見られ、重要なポイントになっていると見られる。

将来のキャリアプラン実現のための環境が整っている割合/2024年卒 入社半年後調査

適性の確認については、前述の通り、キャリア実現できそうにないと感じている人でも5割は希望通りの職種に配属されているにも関わらず、将来のキャリアプランとの適性が確認できていると回答している人が少ない。オンボーディングなどを行うなかで、新入社員の配属の背景やその後のステップアップのイメージを伝えていくことが必要なのではないだろうか。

また、キャリア実現できそうだと感じる人の職場では「能力評価の仕組みと昇給制度」「研修制度・学習支援制度」なども割合が高い。自身のスキルアップのサポートや、そのスキルアップを評価してもらえる環境を整えることは従業員全体にとって大事だが、特に新入社員に対して入社初期にそのような環境や制度についてしっかり伝えていくことも意識する必要がありそうだ。

ロールモデルの存在

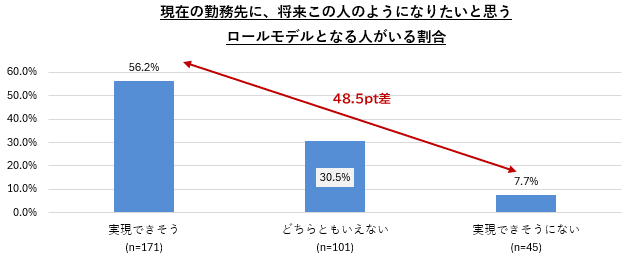

将来のキャリアプランを実現するための環境として、理想のキャリアを実現できそうかどうかで2番目に差が大きかった「ロールモデル・キャリアモデルとなる人の存在」についてはさらに詳細に聞いている。

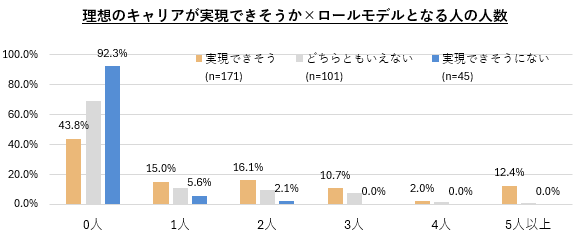

現在の勤務先にロールモデルとなる人がいるかどうかについては、理想のキャリアが実現できそうと思う人は56.2%が「いる」と回答したのに対して、実現できそうにないと思う人は7.7%と、48.5ptの差が見られた。

/2024年卒 入社半年後調査

ロールモデルの人数も、理想のキャリアが実現できそうだと思う人はロールモデルが5人以上いる人が12.4%となっているのに対し、実現できそうにないと思う人は多くても2人までしかロールモデルがいないなどの差も見られた。このロールモデルの存在は、キャリア実現のイメージに影響していると考えられるのではないだろうか。

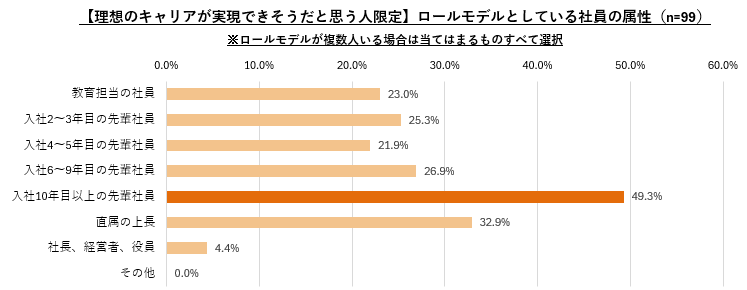

具体的にどのような存在をロールモデルとしているのか見ていくと、理想のキャリアを実現できそうと回答した人は「入社10年目以上の先輩社員」を挙げている人がもっとも多かった。接する機会が多いと想定できる年次の若い社員よりも、10年目以上の社員をロールモデルとしている人が多いことがわかる。

※ロールモデルが複数人いる場合は当てはまるものすべて選択/2024年卒 入社半年後調査

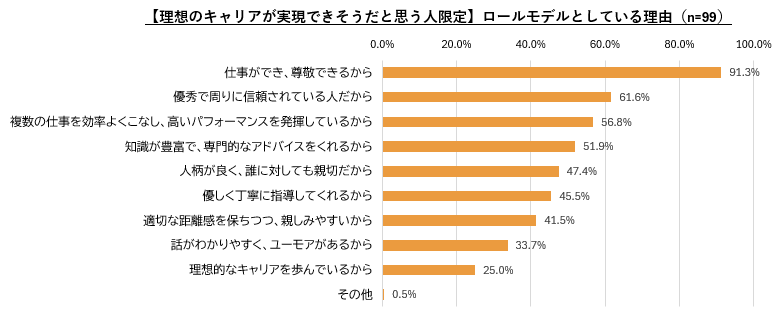

ロールモデルとしている理由を見ると、上位となっているのは「仕事ができ、尊敬できる」「優秀で周りに信頼されている」「複数の仕事を効率よくこなし、高いパフォーマンスを発揮している」だった。

「理想的なキャリアを歩んでいるから」という項目の回答割合も一定数あるものの、選択肢のなかでは最下位となっており、キャリアのモデルとして手本となる人をロールモデルとしている人は多くないようだ。

ロールモデルについては、必ずしもキャリアアップの見本としている場合は少ないが、自身の成長後の姿としてモデルとしており、それによってステップアップのイメージが具体化され、キャリア実現のイメージにも繋がっているのかもしれない。

入社後の研修や社内交流のなかで、早いうちに自身の将来像のモデルとなるような存在との接点をつくる機会をつくることも重要なのではないだろうか。また、その際は年次の幅を持たせることも意識するとよいだろう。

成長実感

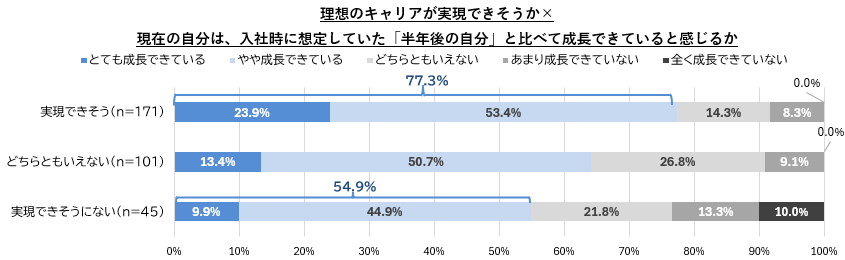

また、この調査では、半年後時点での成長実感についても聞いている。入社半年後時点での自分が、入社前に想定していた半年後の自分と比べて成長できていると感じるか聞いた結果を見ると、キャリア実現できそうと感じている人の方が、成長できていると感じている人が多かった。

現在の自分は、入社時に想定していた「半年後の自分」と比べて成長できていると感じるか/2024年卒 入社半年後調査

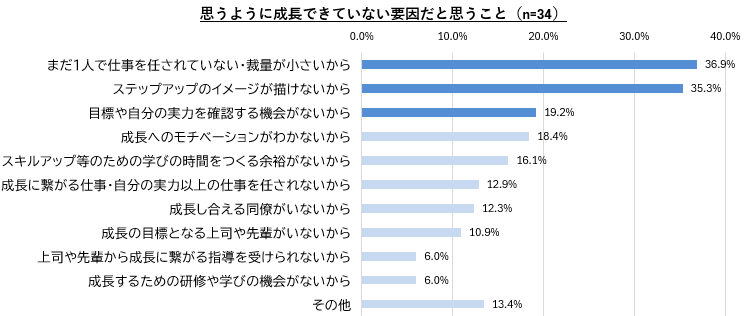

思うように成長できていない要因を見ると、「まだ1人で仕事を任されていない・裁量が小さいから」「ステップアップのイメージが描けないから」が上位で3割を超え、「目標や自分の実力を確認する機会がないから」が続いている。

入社半年以内の社員への仕事の任せ方や裁量については、業務の内容にもよると考えられるが、「ステップアップのイメージが描けない」や「目標や自分の実力を確認する機会がない」という課題については、上司との面談などの機会において目標やステップアップについて話す機会をつくることがサポートになるのではないだろうか。

まとめ

今回は、新卒社員の入社半年後調査の結果から、新入社員の定着に繋がる環境づくりやサポートについて見てきた。データを見ると、現在の新入社員は就活時からキャリアの選択肢の一つとして転職を考えており、入社して数か月の段階で早期離職を考えている人も一定数いるようだ。

ただ、転職意向の有無で詳しく見ると、仕事に疲弊してしまわないようなサポートやキャリアアップのイメージを持たせるサポートなどが定着に繋がる可能性が見られた。オンボーディングの場でできることとしては、交流会や他部署間での研修の機会を提供するなどして社内のネットワークやロールモデルとの出会いを生むこと、上司やメンターとの面談や導入研修などで入社後のステップアップのイメージやマイルストーンを伝えていくことなどが考えられそうだ。

昨今の新入社員は早い成長を求める傾向があるとも言われるため、早い段階でそれぞれのキャリアアップについても考えられるような情報提供や環境づくりを意識していくことが、これからのオンボーディングには重要なのではないだろうか。