働き方改革の原点?8時間労働制の歴史と新しい働き方の展望

現代の働き方改革の背景には、長年にわたる労働時間の見直しがある。2023年に大学を卒業し、会社に勤め始めた米国の女性が、「9時から17時まで働く設定はおかしい」と涙ながらに訴える動画がSNSでも話題になっていたが、本コラムでは8時間労働制の歴史とこれからの働き方について解説する。

長い労働史の中で労働者がどのようにして8時間労働制を勝ち取ったのか、そして現代における労働時間の見直しがどのように進められているのかを知ることで、今後の働き方改革の方向性を考えるためのヒントを得られるのではないだろうか。

目次 [もっと見る]

8時間労働の起源と日本の導入

まずは、8時間労働の起こりと日本での導入についてみていく。

イギリスの工業化と労働時間

18世紀~19世紀にかけて、イギリスでは工業化が急速に進んだことで、労働条件が著しく悪化した。当時の平均的な工場労働者は、1日10時間以上の長時間労働を強いられることが一般的であり、休日も1日しかなかったようだ。この過酷な労働環境に対する反発から、多くの労働運動が起こった。

そのような中、1817年にイギリスの実業家・社会活動家であるロバート・オーウェンが、「8時間は労働、8時間は休息、8時間は自由な時間」というスローガンを掲げ、1日8時間労働を自身の工場の新たな目標とした。

この取り組みは、すぐに大きな変革には至らなかったが、彼の主張は労働者の生活の質の向上を目指すものであり、次第に他国にも伝わるようになる。後述するが、国際ルールとして初めて確立したのは、1919年のことで、8時間労働制の歴史は、労働者の権利を守るための活動と共に歩んできたのである。

日本における8時間労働の導入

日本における8時間労働の導入は、近代の工業化の進展とともに急速に進んだ。特に注目すべきは、1919年に川崎造船所での就業規則への導入だろう。その背景には労働者の過酷な労働条件への反発と労働運動の高まりがあった。

その後、日本で法制化が進み、1947年の労働基準法の施行により法的に8時間労働が定められた。当時は週休1日が通常で、週あたりの労働時間は48時間と定められていたのだが、1987年に週休2日を前提とすることになり、週当たり40時間と改正されることになった。

これにより、現代に至るまで8時間労働が守られるようになったわけだが、8時間労働が取り入れるようになってから、すでに約80年が経っていることになる。

国際的な労働時間の規制と条約

次に、労働時間の国際ルールについてみていく。

国際労働機関(ILO)1号条約と30号条約

労働時間の制限と規制を初めて国際的に定めた条約は1919年の国際労働機関(ILO)1号条約だ。この条約は、工業的企業における労働時間を1日8時間、週48時間に制限することを求めるもので、労働条件の改善を求める世界的な労働運動の成果である。これにより労働者の健康と福祉を守るための重要な一歩となり、労働者の権利を国際的に保障し、労働環境の改善に貢献することにつながっている。

また、1930年に商業および事務所における労働時間の規律に関する条約として、国際労働機関(ILO)30号条約が制定された。この条約により、1号条約より広範囲の労働者が1日8時間以内かつ1週48時間に制限されることになった。

これらの国際条約は、労働時間の制限といった単なる労働条件の改善だけでなく、労働者の権利と人権問題としての重要性を強調している。

現代における8時間労働の実践と課題

現代における8時間労働は、多くの国や企業で標準的な働き方として定着している。しかし一方で、生産性の向上やワークライフバランスの実現が重要視される現代では、8時間労働にもいくつかの課題が存在している。

柔軟な働き方への適応

まず、8時間労働は長時間労働の抑制には効果があるが、常に労働者が最高のパフォーマンスを発揮できるわけではない。また、テクノロジーの進化によって労働の性質が変化している現代では、AIの活用による労働時間の短縮やリモートワーク、フレックス勤務など働き方自体も変化してきている。

8時間労働という点だけにしばられていると、新たに登場した(する)柔軟な働き方の導入が難しくなる場合があるかもしれないし、労働時間の管理が難しい職場では、過労やストレスの原因にもなる可能性もある。これまで以上に、個々の状況に応じた柔軟な働き方が求められているのだ。

新しい働き方の模索

ライフスタイルや価値観の変化により、労働時間に対する新たなアプローチが求められている。

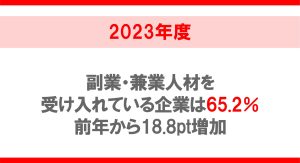

週休3日制度

1日当たりの労働時間が仮に増えたとしても、週休3日にして1週間当たりの勤務日を減らすという発想もある。2023年に1600人の人事を対象にしたマイナビで実施した調査「企業による多様な働き方実現に関するレポート 2023年版」によると、すでに週休3日制度を導入している企業が11.8%、「導入が可能」もしくは「どちらかといえば可能」と合わせると、63.2%の企業が、導入ができると考えているようだ。

また、1日当たりの労働時間を維持したうえで週休3日制を取り入れるケースがあることもある。週休3日制だけでなく残業を減らし、労働時間を短縮することで社員の仕事と生活のバランスをとる取り組みを進めている企業もあるようだ。

マイナビキャリアリサーチLabでは、週休3日制についてコラムを掲載している。あわせて確認してほしい。

リモートワークやフレックス制度

前述したフレックスタイム制度やリモートワークも社員の仕事と生活のバランスをとる取り組みの一例だ。通信環境の整備により物理的なオフィスに拘束されることなく、多くの業務がどこからでも遂行可能となっている。

マイナビキャリアリサーチLabでは、週休3日制やリモートワークについてコラムを掲載している。あわせて確認してほしい。

限定正社員

働き方に関する多様な選択肢の中の1つとして、「限定正社員」という働き方もある。限定正社員とは、勤務地や職務、勤務時間などの範囲を労働契約で限定して働く正社員のことを指す。「ジョブ型正社員」と呼ばれるなど、呼称はさまざまである。勤務地や職務を限定することで、仕事と生活のバランスをとることにつながるのだ。

マイナビキャリアリサーチLabでは、限定正社員についてコラムを掲載している。あわせて確認してほしい。

テクノロジーによる働き方の変化

人工知能(AI)や自動化技術の導入がビジネスの現場にも導入され、ルーチン業務の効率化が日々進んでいる。特に、データ入力や計算業務などの反復的な作業は、人工知能(AI)によって代替されることが多くなり、従業員はより創造的な業務に時間を割くことができるようになった。

さらに、コミュニケーションツールの進化も見逃せない。SlackやZoomといたコミュニケーションツールを活用することで、電話やメールよりリアルタイムな情報共有や意思決定が可能となった。リモートワークなど働く場所が離れていてもチームの協力の強化に貢献している。ただし、このようなデジタルツールの普及は、効率的な働き方を実現する一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になるという課題もある。

テクノロジーがもたらす働き方の変化は多岐にわたるが、その中でもっとも重要なのは、働く人々自身がどのようにこれらのツールを活用し、自身の働き方を効率化するかではないだろうか。

マイナビキャリアリサーチLabでは、AIによる働き方の変化についてコラムを掲載している。あわせて確認してほしい。

まとめ

今回のコラムでは、8時間労働の歴史や働き方の変化を見てきた。これから働き方はより柔軟性のあるものに変化するかもしれないが、8時間労働制の歴史を振り返ることは、労働者の権利と働き方改革の進展に理解を深めることができるのではないだろうか。

産業革命からはじまった取り組みは、数多くの労働運動と法制化の過程を経て、現代の働き方に大きな影響を与えている。現代においても、労働時間の見直しや新しい働き方の模索が続いている。テクノロジーによる働き方の変化が示すように、効率的で柔軟な働き方が今まで以上に求められている。

国際的な労働時間の規制も変化を続け、時間だけでなく労働者の健康や幸福、やりがいなどを考慮した取り組みが求められている。これからは、効率的かつ柔軟な働き方を追求することで、より良い労働環境の実現が期待されるだろう。未来の働き方について考える際、過去を振り返ることで、新しい働き方を模索することができるのではないだろうか。

マイナビキャリアリサーチLabでは、働きやすさだけでなく、やりがいも実現している企業を取り上げている。あわせて確認してほしい。