ジョブ型雇用とアセスメントの関係性について

成果主義や欧米型の雇用に関する考え方が日本の雇用市場に流れてきた歴史の中で、改めてジョブ型雇用が注目されている。今回のコラムでは、コロナ禍においてさまざまな価値観が見直される中、ジョブ型雇用とアセスメントの関係はどのように結びついているのか、これからの雇用と人材活用におけるアセスメントの役割について触れてみたい。

目次

ジョブ型雇用が導入されてきた経緯と歴史

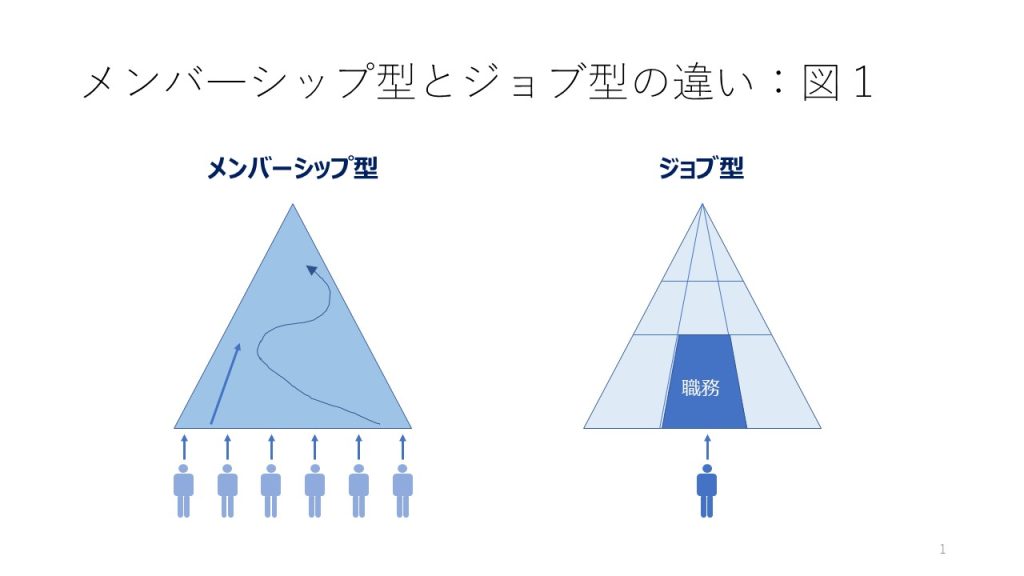

かつての日本企業、特に年功序列や伝統的な組織運営を大切にしてきた企業にとって、成果主義やジョブ型雇用を取り入れることは、難しいとされてきた歴史的な経緯がある。さまざまな理由はあるが、日本における多くの人材マネジメントの考え方に、人そのものをベースに組織を柔軟に組み立て、活かし、発展させられるか、というメンバーシップ型の考え方が深く根付いてきた歴史があり、ジョブ=職務を中心に据えた人材マネジメントとは、大きく思想が異なることが背景にある。

こうした中、なぜ今改めてジョブ型が注目され始めているのか…。

その大きな理由の1つとして、雇用の在り方が大きく変化した、という環境要因があると考えられる。右肩上がりの経済成長が鈍化する中、新型コロナウイルス感染症という世界を揺るがした脅威によって、教育や雇用の考え方、そしてコミュニケーションの在り方さえも、大きく変えざるを得ない流れが生じた。この流れによって、“人に会わずに個人で自立的に行動する”ことが主流となる流れが生まれ、限定的且つ機能的に役割を果たす、仕事をする、という雇用の考え方が広く普及してきたことが要因となっていると考えられる。

次に、人の働き方や価値観を“多様に受け入れていく”という流れも大きな要因にあげられる。仕事や働き方の多様性には、人材の多様性、価値観の多様性を受け入れていくため、多くの日本企業にとって、事業の多様化・グローバル化、さらには、少子高齢化に対峙する形で、海外展開や海外人材の受け入れなど、世界情勢、国ごとの商習慣や規制、各地の文化や生活習慣などを含めた意思決定が必要になっていく。となると、多様な人材・働き方を柔軟に受け入れるには、変化に富んだ高度な人材マネジメントが求められることになり、世界標準的な人材マネジメント、いわゆる多機能的で効率性が問われるジョブ型の人材マネジメントが必要不可欠になる。

こうした流れによって、さまざまな経験を踏まえるゼネラリスト的な働き方から、専門的で自立的な働き方の重要性が高まり、その結果、職務を細分化し、仕事を機能的に分解して働ける企業側の環境が、今の時代の主軸となりつつあるのだ【図1】。

これはそのまま“ジョブ型”の考えにリンクすることになり、求職者側には、自身の強みを活かして必要な時に必要な仕事を自ら選択して貢献したい、というニーズを後押しし、ジョブ型雇用という形態が全体的に普及していくドライブになってきたと考えられる。

企業におけるジョブ型雇用を実現する障壁とは

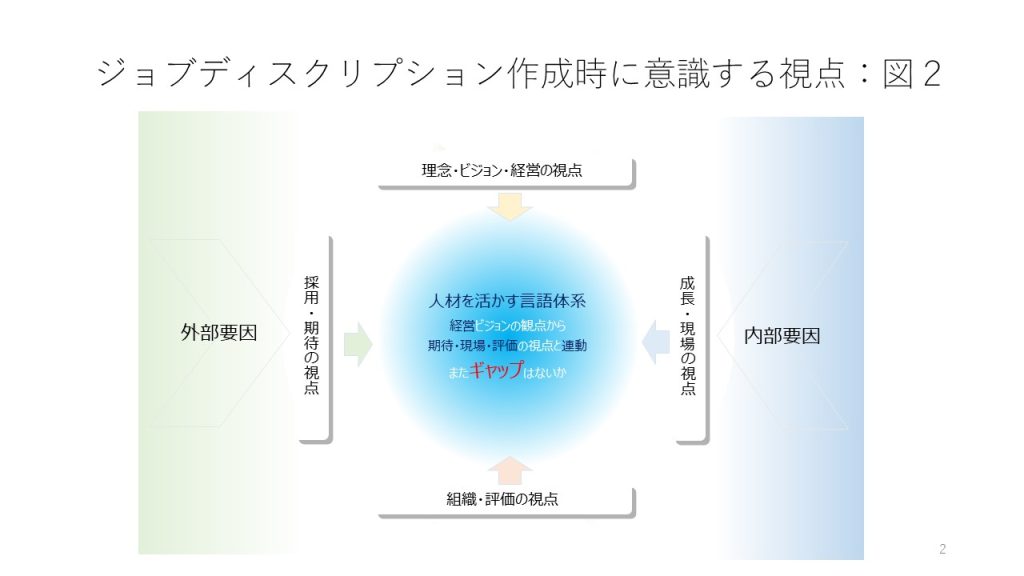

こうした時代の流れに呼応し、多くの企業は、経営理念やコンピテンシーの定義化、ミッションビジョン(MV)を言語化するなど、企業の理念や企業の在り方に基づいた人材の活用、組織編成などを再注目し始めている。ジョブ型雇用を展開するには、ジョブディスクリプション(職務記述書)の策定が必要になるわけであるが、この流れはとても重要且つ、不可欠なプロセスともいえるものの、実際の運用や定着にはさまざまな壁が存在している事実もある。

ある企業の例としてこのようなケースがある。その企業の経営TOPは、企業の屋台骨となる、“革新的な人材の採用と活用”という理想を掲げていた。それは「新たな視点で斬新な発想をし、素朴な疑問を持って、自ら考えて発信していく人材」…こうした人材を積極的に採用していこうとしていた。

ところが、現場では「配属された数年間は、疑問を持たずに素直に言うことを聴いて、実直に仕事に取り組む人材」を求めていた。これは、ややもすると、斬新な発想や素朴な疑問を持って積極的に発信する人材とはかけ離れた考え方となり、現場で求める人材とはかみ合わない状況に陥ってしまうことになる。

つまり、ここに根付く問題を整理すると、大きく2点、“経営側の思いと現場の思い”のギャップであり、“期待する人材と育成したい人材”のギャップという問題が存在していることになる【図2】。

企業理念を言語化し、全社に発信している、という企業は数多く存在する。それが“現場の評価にどう紐づいているのか”を曖昧にせず、理想と現実を丁寧に言語化し、可視化していくことは絶対条件といえる。あわせて、採用時=期待する人材モデルと配属先で“理想とする育成モデル”が合致していないケースも数多く存在している。これらに必要なのは、組織横断的に“採用する人材と育成したい人材”を協議し、共通言語化していく取り組みといえる。では、どのように取り組むとより良い可視化・共通言語化に近づくことができるのか…。

経営視点の概念と職務評価を接続させる

1)抽象概念を分解して具体化する

心理学の世界では“抽象の梯子(ハシゴ)”という概念が存在する。掴みにくい概念的な考えをかみ砕いて段階的に(ハシゴを架けるように)して、分解し、言語化していく、という考え方になる。抽象的な内容を具体化する、ということにもなるが、具体化=分解して考える、言い換えてみる、という整理作業をすることで、抽象概念の言わんとする細かな要素が見え、その全体の輪郭が浮かび上がり、中身が掴めるようになる、という考え方である。こうして、抽象概念や理想を掲げた思いを可視化し、言語化していくことになる。

2)具体化した概念をジョブの定義や評価と紐づける

さらに抽象概念を現場目線に落とし込む作業で大切なのは、事業ドメインを支える組織・職務を分解していくことである。そこでは、必要となる職務に紐づく業務・タスクと、その難易度に応じた等級・評価・報酬のレベルを設定する。

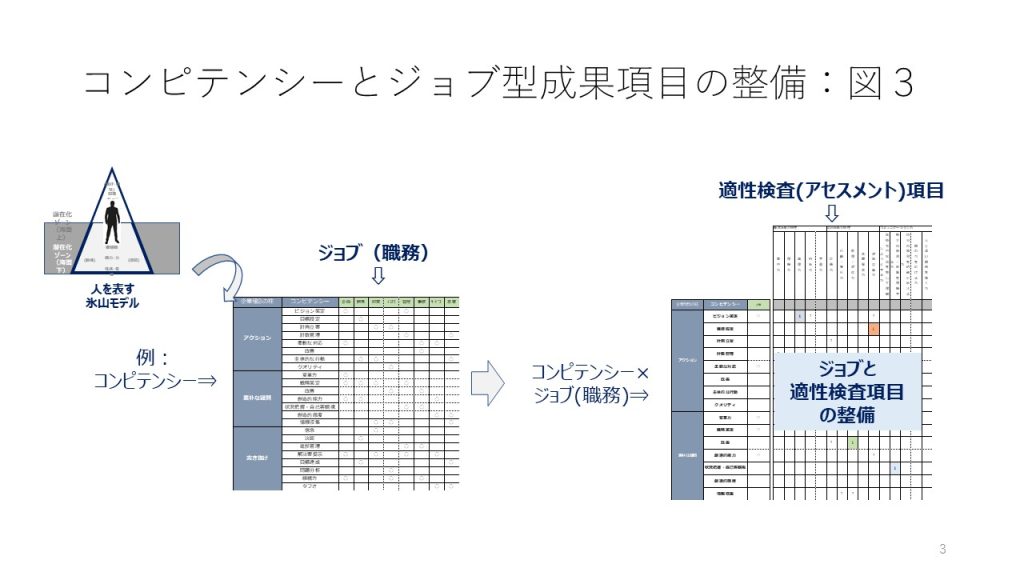

ただ、ここで重要なのは、各職務やタスクに紐づく難易度に必要な能力レベルやスキルを職務ごとに体系立てて整理するのだが、どのような成果行動が人の要件、つまり行動特性や能力特性、性格特性に関連づいているのかを明確にすることである。これは、人を表す氷山モデルでも触れたように、人の内面を捉えていく世界を、行動や能力特性、性格特性といった人材要件に分解し、パフォーマンスや評価とどう連動して判断を下していくかという連結作業となる。

この可視化の整理と紐づけを行うことで、“目指す理想と、現実的な職務の成果に対する正しい評価”が連動することになる。

3)ジョブやタスクをアセスメント項目と連結させる

こうした紐づけ作業を丁寧に行うことによって、以下のように段階的な整理がなされていく。

組織に必要となる職務(ジョブ)

↓

職務(ジョブ)に不可欠となる業務タスク

↓

タスクのレベルに応じた評価基準

↓

評価基準に紐づく成果行動

↓

成果行動を実現するために必要となる人材の要件

こうした整理作業・可視化作業によって、職務に応じた人材要件を説明するための”アセスメント=適性検査”に表示される人材要件に関わる特性項目と連携させていく。

4)ジョブ成果とアセスメント項目との連結で測定指標にする

このように、抽象的な概念を、組織に必要な職務・ジョブを定義化し、それらの成果につながる行動および人材要件は何か、という一連の整理・体系化を行うことにより、組織に不可欠なジョブ型雇用と評価制度の全体系が成立することになる。

ことジョブ型雇用と評価制度が適切に連動しない問題の多くが、こうした整理・体系化作業を曖昧な状態にしていることに加え、言語化した指標に対して、アセスメント項目や適性検査項目と紐づけを行わずに評価制度を構築しようとしてしまう問題が根底にあると考えられる。

アセスメントがカギとなる期待モデルと成長モデルの連動

さらに、ジョブ成果とアセスメント項目を連動することで、どのような人材がどのような人材要件を備え、成果・パフォーマンスに繋がっているのか、という一連の流れをアセスメント項目で説明・計量化していくことが可能となる。

こうして、どのようなレベルの経験を体感したのか、その成果行動はどのくらいのレベルであったのか、という内容を<測定可能な指標=メジャラブル>な状態にしていくことで、成果行動の再現性にも繋がることになる。この再現性こそが、特にジョブ型雇用においてはもっとも重要な視点であると考えられ、これらを実現する意味でも、適性検査やアセスメントの項目との連動は必要不可欠といえよう【図3】。

このように、ジョブ型雇用の全体像を構築し、機能的に活用していく意味でも、アセスメントの存在はとても重要であり、なくてはならないものであるといえる。では、こうした言語化・可視化を行った上で、ジョブ型雇用を陳腐化させず、定着させるエッセンスとは何か、この問いに関して、次回のコラムで触れていきたい。

著者紹介

長瀬 存哉(ながせ・ありか)

HRコンサルタント

1970年東京生まれ。大学卒業後、多種多様な業界の業態開発・商品開発に携わり、人の感性と環境・ハードとの間に融和と相乗効果が生まれる世界を見出し、人の可能性や創造性に関する調査・研究活動に取り組む。そこで、心理学・統計学分野のオーソリティに師事。HR分野の課題解決を通して、適性検査や意識調査・行動調査などの診断・サーベイ・アセスメントの設計・開発・監修を行い、その数は数百種類に上る。その後、取締役を経て独立。現在は、各企業やHRテクノロジーに関するコンサルティング・研修・講演活動を通して、HRの科学的なアプローチによる課題解決に取り組んでいる。