中高年のキャリア意識と課題 未来が見えづらい理由

人生100年時代に向けて定年年齢が引き上げられ、70歳雇用時代の到来と言われる一方で、多くの企業では「役職定年」が設けられ、必ずしも“現役”時代の役職や給与で働き続けることができるわけではない。『新卒入社から定年退職まで1社で完結し老後は悠々自適な余生を』というライフプランはもはや幻となっており、役職定年や定年を前に改めて自分のキャリアを見直す必要性に迫られているといえるだろう。

本レポートではそうした転機を前にキャリアの再考が必要となる「中高年世代」(45~54歳)に注目し、その現状、そして今後の「働くことへの意識」を他世代と比較しながら明らかにしていきたい。

| 内容 | マイナビライフキャリア実態調査 |

|---|---|

| 調査期間 | 2020年9月24日(木)~9月29日(火) |

| 調査対象 | 15歳以上の男女 |

| 調査方法 | インターネット調査(実施機関は株式会社インテージ) |

| 有効回答数 | 14,333サンプル *本レポートでは「年齢:25歳以上」かつ「2020年8月時点の就業形態:正社員」であった4,189サンプルの回答結果を利用 |

目次 [もっと見る]

中高年とは?そのキャリアの特徴

中高年とは

中高年とは、一般的に40歳から65歳までの年齢層を指す。

政府統計においては、中高年は40歳から65歳までの年齢層を対象とすることが一般的で、厚生労働省の「中高年者縦断調査」では、この年齢層を対象にしている。また、内閣府の「高齢社会白書」では、65歳以上を「高齢者」と定義し、65歳未満の中高年層についても言及されている。

広辞苑によると、中高年は

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。

広辞苑 第七版(岩波書店)

とされており、人生の中で重要な転換期を迎える時期だと言える。

先述したように最近では「人生100時代」と言われるようになり、40歳から65歳の間、もしくはその時期を超えても、まだまだ現役という方も少なくないだろう。

こうした環境のなか、この時期には、キャリアの見直しや新たな挑戦が求められることが多く、個々の経験やスキルが大きな影響を与えると考えられる。

※なお、本研究レポートでは特に「45~54歳」に注目する。

中年の危機(ミドルライフクライシス)

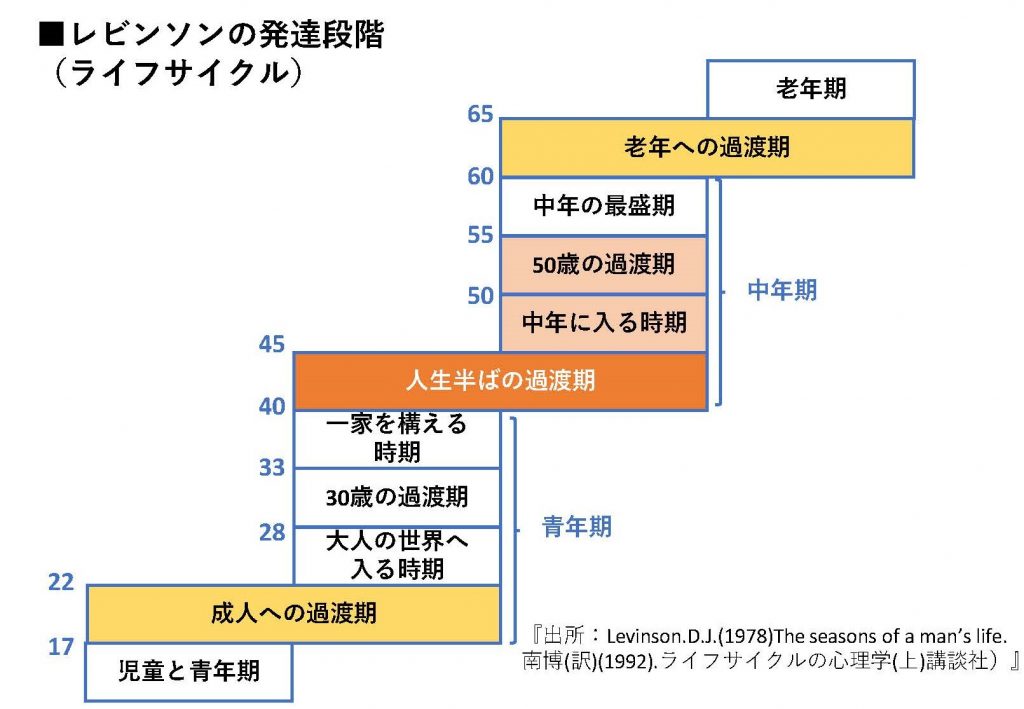

そもそも「中高年」世代はキャリア危機にさらされやすい世代だ。D.レビンソンは、人生の発達段階を四季になぞらえて提唱した「人生の四季(ライフサイクル)」で、人生には「安定期」と「過渡期」が繰り返し起き、40~45歳に迎える「人生半ばの過渡期」は中年期への架け橋であり、今まで無視してきた自己の側面に目を向ける時期、生活構造の変化を踏まえて新しい生活構造を作り上げることが課題である。もしこの課題がうまく達成できなばければ「45~50歳」で安定期を迎えることができず、中年の危機が待ち構えていることもありうるとしている(レビンソン,1978)。

またこれまでは65歳以上はまとめて「老年期」とされてきたが、平均寿命は男女とも80歳を超え、先述したとおり「人生100年時代到来」などと言われている。今後は65歳以降も働き続けることが一般的になるだろう。そうなると「老年への過渡期」は引退に向けた準備というより新たなキャリアを模索する時期となる。今後「中高年」の時期をどのように過ごすか、その重要性はさらに増すだろう。

役職者の多く多忙な現役世代

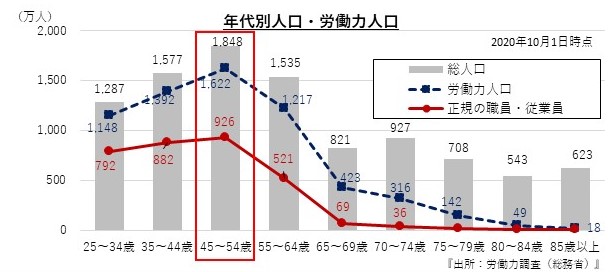

45~54歳は、世代別にみた労働人口は最も多く、職業社会における存在感は大きい。

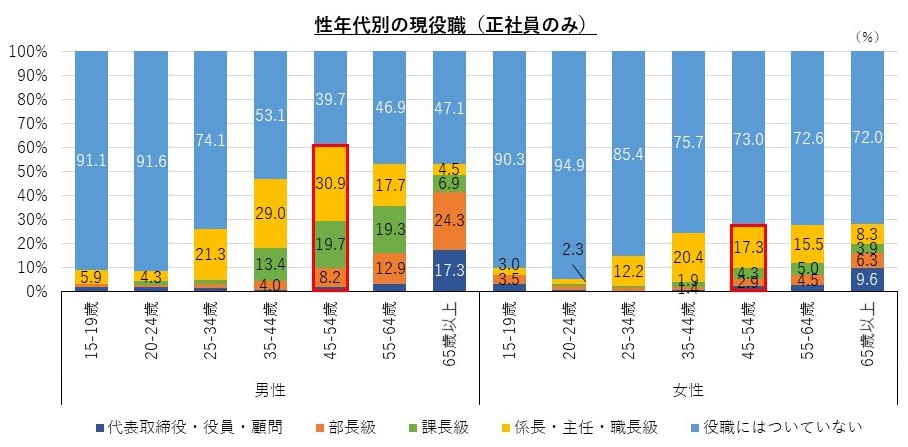

正社員に限定して性年代別の現在の役職をみると、男女ともに年齢とともに役職者の割合は増えていくが、一般的に役職定年の年齢として設定されることの多い55歳を境に「役職にはついていない」の割合が再び増加に転じる。性別による差がみられる点は否めないが、男性に限定すると役職についている割合が最も高いのは「45~54歳」となっている。

自分の強みを見出しづらい

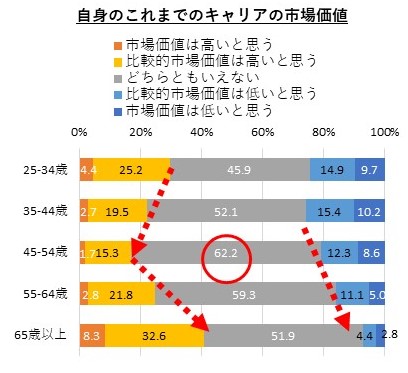

一方で、「自分のキャリアの市場価値」については、45~54歳は他の世代に比べると「どちらともいえない」という回答割合が特に高い。

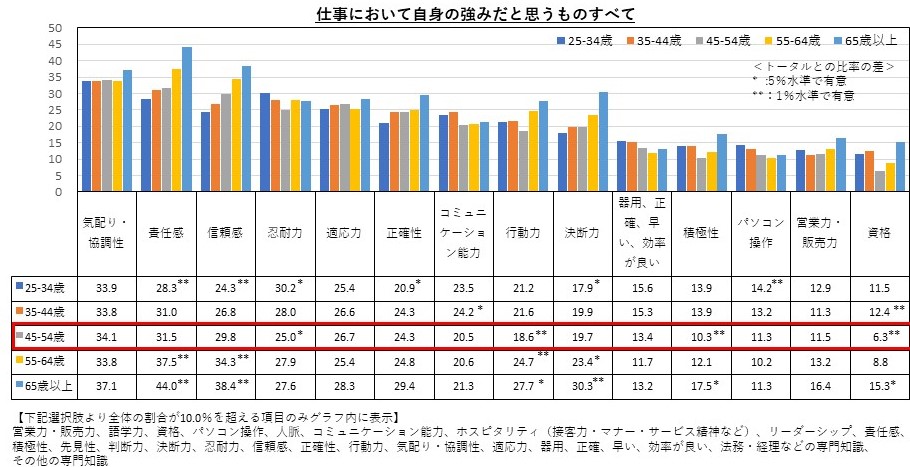

また、仕事における自身の強みについて年代別で見ると、全体平均と比べて有意に高い割合だったのは「25~34歳」では「パソコン操作」、「35~44歳」では「資格」であり、いずれも自身のスキルに関する項目だった。また「55~64歳」「65歳以上」では「責任感」「信頼感」「行動力」「決断力」といった長年の経験がベースとなる項目だった。

一方、「45~54歳」では全体平均より有意に高い項目はない。若い世代とシニア世代の端境期にあり、どちらの要素も持っているといえるが、そのために特徴的な若い世代とシニア世代の端境期にあり、どちらの要素も持っているといえるが、そのために特徴的な「強み」が見出しづらい状況にあることが予想される。

以上のことからも、45~54歳は自分のキャリアの市場価値を客観視できていない様子がうかがえる。

中高年のキャリアにみえる特徴

中高年世代のキャリアについてまとめると以下のような項目が見えてくる。

まず、比較的ポジティブな内容としては

・役職者が多い(組織で認められ、評価、待遇が良いといえる)

・業務の全体把握や自己裁量権が高いと仕事への満足度が高い

という点があげられる。

一方で、比較的ネガティブな内容としては

・仕事、私生活ともに満足度が低め

・キャリア危機にさらされやすい(ミドルライフクライシス)

・自分のキャリア市場価値を客観視できていない

・自分の強みについては何が特徴なのかを認識できていない

という点があげられる。

年代別で見ると、労働人口が多く(つまり働いている人が多い)、役職者が多い世代であり、ビジネスの現場では中心になって活躍する世代であるといえる。一方で、自分自身のキャリア市場価値や強みを具体的にイメージできていない、という状況が見えてきた。

中高年世代は「今後」についてどのように考えているのだろうか。

中高年のキャリア展望

働きたい年齢は「65歳まで」

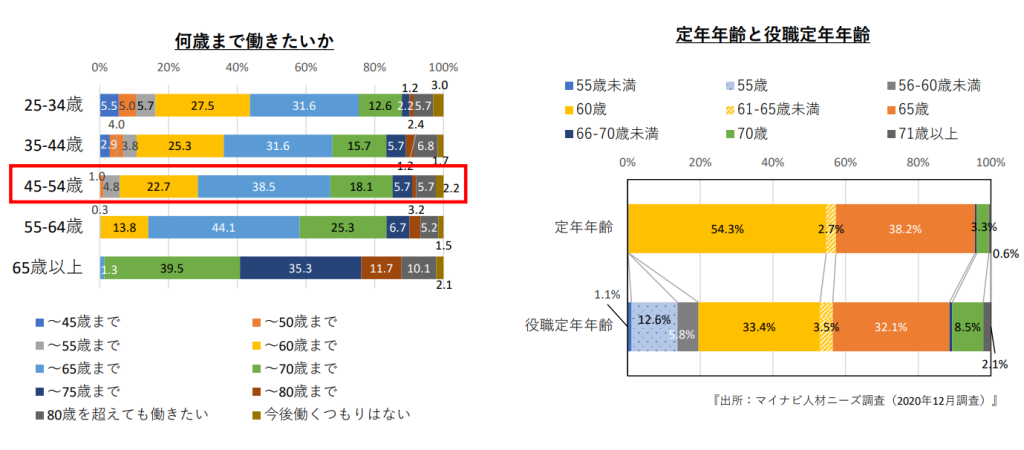

「何歳まで働きたいか」を聞いたところ、65歳以上を除いたすべての年代で「65歳まで」が最多となっ

た。現在、定年年齢が徐々に引き上げられており、2025年4月には「65歳まで」の継続雇用が義務づけられることが決まっている。

2021年4月に定年年齢を70歳とすることが努力義務となったが、2020年12月時点の調査で定年年齢は

「60歳」である企業が半数を超え、次いで「65歳」が38.2%だった。「70歳」としている企業は3.3%と

まだ少数派ということもあり、個人の意識としては「65歳まで」がイメージしやすいようだ。

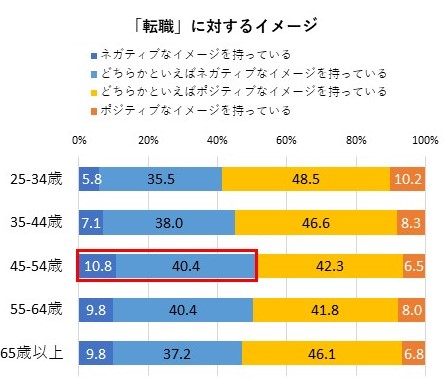

転職はネガティブなイメージ

「転職に対するイメージ」を聞いたところ、ネガティブイメージ(「どちらかといえば」含む)を持つ割合は「45~54歳」で最も高く、半数を超えている。

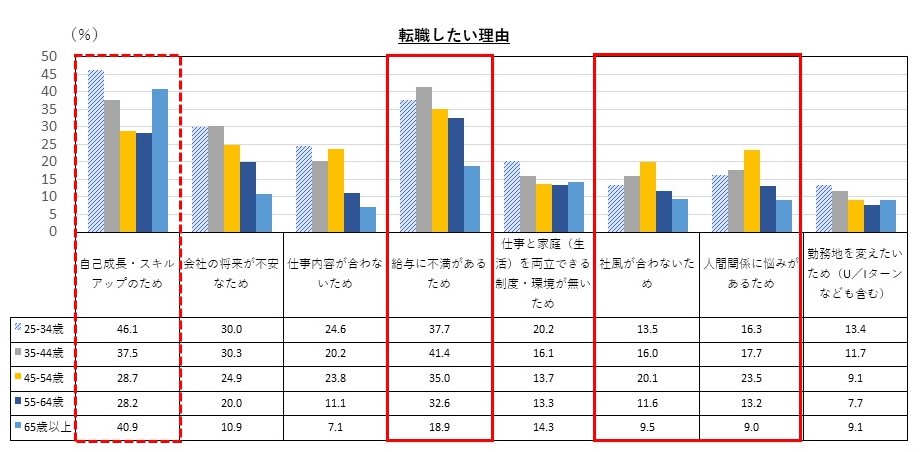

また、転職したい理由を聞いたところ「45~54歳」では『給与に不満』『社風が合わない』『人間関係に悩み』など全体的に不満要素の解消を示す回答が目立った。一方、若い世代(25~34歳)やシニア世代(65歳以上)では『自己成長・スキルアップ』を理由に挙げる割合が高かった。

ただし、『給与』については中高年より若い世代のほうが回答割合自体は高い。先述したとおり「45~54歳」は転職にネガティブイメージを持つ割合が高かったが、こうした転職理由に対する考え方の違いが影響しているものと思われる。

本調査から見えた中高年の課題

中高年世代の状況をまとめると以下のような姿が見えてきた。

仕事の現場で中心になって活躍する姿

役職者が多く、責任ある仕事(全体把握をし、自己裁量権が高い)を行う。

一方で次のような姿も見えてきた。

キャリアの棚卸を十分にできていない姿

仕事上の強みは認識できておらず、自分のキャリアの市場価値についてもわかっていない。

以上のことより次のような課題が見えてくる。

・中高年世代は役職者が多く、責任ある仕事を任されている一方で、自分自身のキャリアの棚卸を行う時間を持てていない状況にあるのではないか。

・「終身雇用・年功序列」といった日本型人事制度のなかで職業人生の多くを過ごしてきたため、転職に対するネガティブイメージが強く、自分自身がキャリアの棚卸を行う必要性を感じてこなかったのではないか。

このままでは、長期化する職業人生のなかで「キャリアの転機」が突然訪れたときに、準備不足のまま対応しなければならない危険がある。

課題解決のために

上記の課題を解決するためには、以下3ステップが重要である。

・「定年年齢70歳」が現実のものとなっていること、そして役職定年などのキャリアの転機は必ず訪れることをふまえて、「キャリアの棚卸」の時間・機会を作る。

・これまでの経験をただ”経験”のままにしておくのではなく、自分の強みとして認識し、かつそれを整理して「自分のキャリアの市場価値」を把握する。

・いずれ訪れるキャリアの転機を「危機」ではなく「チャンス」に変えるために、必要な自己啓発を行い、さらに「自分のキャリアの市場価値」を強化する。

そうすることで、キャリアの財産を活かして、職業人生の後半も活躍できる自分になれるのではないだろうか。

本レポートに残された課題

〇性別による違いを考慮できておらず、男性に偏りのある結果になっている。

本レポートは雇用形態を正社員に限定して各種結果を集計しているが、正社員割合は性差がみられる。特に、今回重点をおいた中高年世代は女性の正社員割合は4割未満である。そのため、これまでの結果はおおむね男性の傾向を示している点に注意が必要だ。

※女性の活躍推進については「女性活躍の現状(2021年)~女性のキャリア選択肢を増やすために~」にまとまっているのであわせてご覧いただきたい。

〇現在の自己啓発やキャリア開発についての状況を把握できていない。

本レポートでは現在働いている際に感じていることについては様々な角度から調査を行ったが、いま実施している自己啓発やキャリア開発の状況については調査を行っていない。そのため、自分自身のキャリアに対する考え方の結果から「キャリアの棚卸」や強化のための対策ができていないのではないかという仮説を立てている。次回の調査で実態を把握したいと考えている。

キャリアリサーチLab主任研究員 東郷こずえ