2025年 20代の転職戦略 収入アップの可能性を探る

目次 [もっと見る]

はじめに

マイナビが企業の採用担当者を対象に行った「企業人材ニーズ調査2024年版」の結果からは、多くの企業が労働力不足や必要人材の未充足の課題を抱える中で、社会人基礎スキルと将来性を備える「若手中途人材」の採用ニーズが高まっている様子がうかがえた。

このような転職市場の状況下で、若手人材は転職によって自身のキャリアをどのように転換させているのか。また、多くの人が転職の軸とする「収入アップ」は実現できているのか。そして、キャリアアップを目指す20代就業者は今後どのように転職と向き合っていくべきなのか。

マイナビの各種調査結果から若手転職のリアルを探るとともに、キャリアコンサルティングの観点も踏まえながら、2025年における20代の転職戦略について考える。

20代採用ニーズのリアル

正社員採用における若手層への期待は大きい。背景には、生産年齢人口が減り、組織高齢化や採用難は深刻化している中、管理的・指導的ポジションではなく第一線の現場の人材不足を課題とする企業が多くなっていることが考えられる。

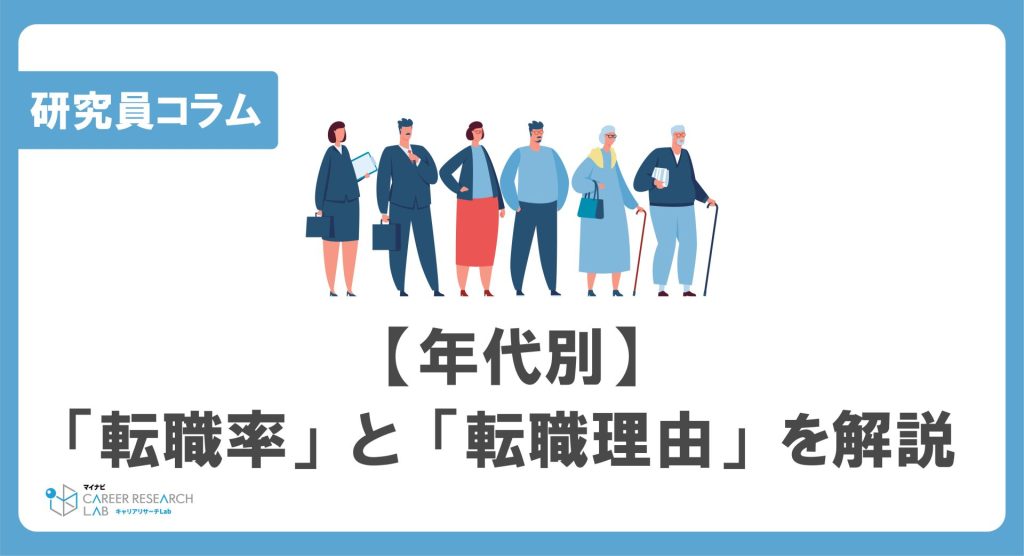

「企業人材ニーズ調査2024年版」でもその兆候がみられた。企業の中途採用担当者に、労働力の確保のために今後採用したい対象を聞いたところ、若手世代(20~30代)が77.5%で最も多く、顕著だった。【図1】

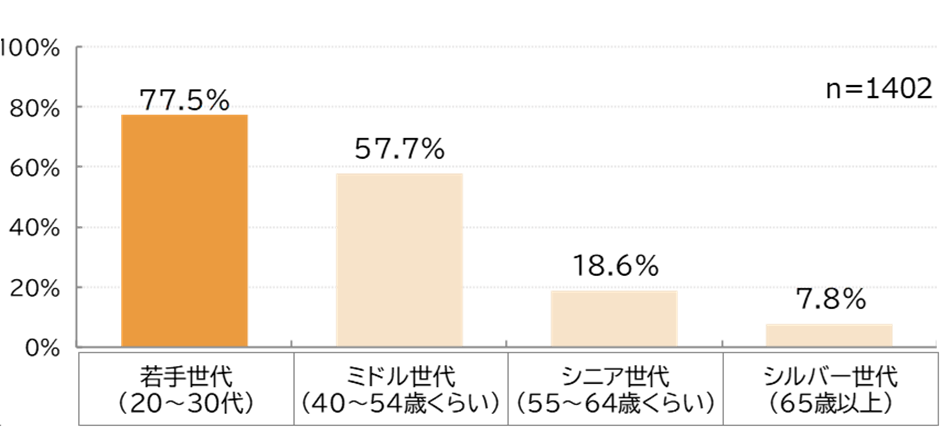

若手世代に期待する点は「労働力」「体力・健康」が上位で、「経験値・スキル」「技術や知識の継承」などの項目と比べても特にスコアが高い。中途採用において経験値よりも人手の確保を優先し、能力に長けた即戦力人材に比べて採用しやすい若手層の獲得に注力する企業も少なくないのだろう。【図2】

新卒人材の採用競争が激しくなっている現状を考えても、企業の採用における若手人材の需要は高いと言える。

20代転職 仕事変化のリアル

採用ニーズが高い若手層だが、実際に転職した20代にはどのような「変化」が起こっているのだろうか。まずは、転職によってどのように自身の仕事が転換しているのかについて考える。

2023年6月以降の1年間に転職した20代~50代の正社員を対象にマイナビが行った「転職活動における行動特性調査2024年版」をみると、20代転職者の転職パターンとしては、①異業種・異職種へ転職(=フルチェンジ)24.2%、②同業種・異職種へ転職(=職種チェンジ)15.6%、③異業種・同職種へ転職(=業種チェンジ)19.5%、④同業種・同職種へ転職(=組織チェンジ)40.7%となり、6割が未経験分野を含むキャリアチェンジをしていた。【図3】

それだけ今の若手層にはキャリアの選択肢があり、実務経験がない・浅い状況でも新しいフィールドへ転職しやすい環境が整っているということであろう。

業種や職種を変えて転職することによるメリットは様々ある。その一つが「働き方」を大きく転換できる点だ。同じ組織に居続けたり、同業種×同職種へ転職したりする場合、仕事の仕方や業務にあたる場所などを大きく転換することは難しい。しかし、業種あるいは職種が変わることで、例えば、「外勤→内勤」「出社→リモート」などのワークスタイルの変更や、「休日を増やす」「残業を減らす」「転勤しない」などの労働条件の改善が実現しやすい部分も大いにある。

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方や、仕事と私生活が両立した働き方への関心が社会全体で高まる中、今と異なる世界へ移ることによって、キャリアを軌道修正しようと試みる若手も少なくないのではないか。働き方を転換する以外にも、業種や職種が変わることによって、自分が熱中できる仕事が見つかったり、仕事への姿勢がより前向きになったりと、内面的な変化が生まれる可能性もあるだろう。

20代転職 年収変化のリアル

次に転職と年収アップの関係についてみていく。同調査の「前職年収」と「現職年収」の結果は次の通り。【図4】

20代転職者全体の前職年収・現職年収の平均(※)の差は7.1万円。職種経験を活かした転職(③業種チェンジ/④組織チェンジ)は特に差が大きかった。【図5】

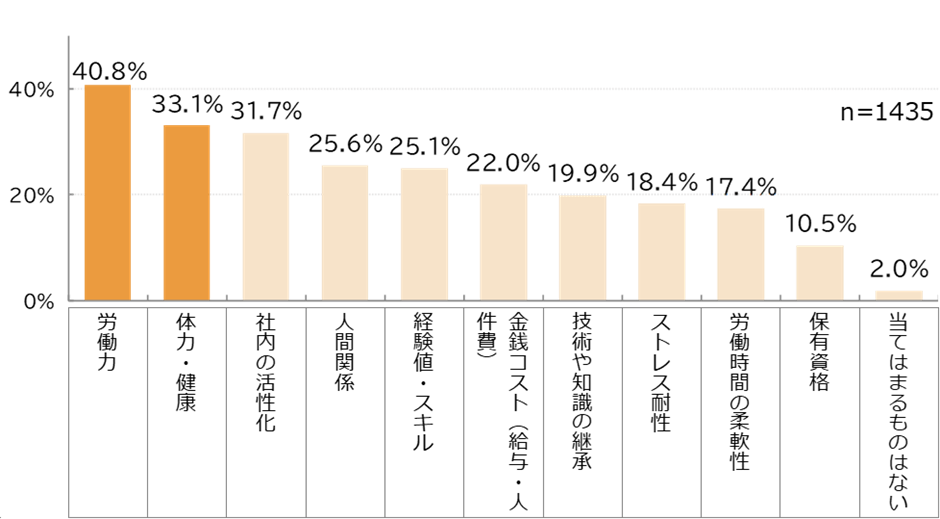

また20代転職者のうち、転職によって年収が上がった割合は32.2%。3人に1人程度で、全体や30代・40代の世代に比べると割合は小さい。20代転職者で年収が上がった割合を転職パターン別にみると、③業種チェンジ・④組織チェンジが他と比べて高くなっており、前職年収と現職年収の差を考えても、職種等の経験は年収アップに有利に働く可能性が考えられる。【図6】

これらのデータから考えられることは、転職による年収アップは可能だが、給与向上ないし大幅な年収額アップの実現は簡単ではないということだ。いくら若手人材の採用ニーズが高いとはいえ、転職によって全てが良い方向に行くわけではない。特に年収アップを実現したいのであれば、移る先を戦略的に見極める姿勢が必要だろう。

20代転職に求められる視点

ここからは、どのような視点で転職することが、収入アップやその後のキャリアの発達に繋がるのかについて具体的に考える。

仕事や転職先を決める上ではまず、「能力・才能(何が得意なのか)」「意味・価値(何をしている時に充実を感じるか)」「欲求・動機(何がやりたいのか)」という自身の価値観を踏まえることが重要だ。加えて、年収アップを含む『待遇の向上』を目指すとなれば、自分を取り巻く環境にも目を向けることが欠かせない。つまり、「社会は自分に何を期待・要求するか」、「組織でどうすれば活躍できるか」を戦略的に考えることが意味を持つ。

賃金は原則、労働力の需要と供給のバランスによって決定される。同じ会社に居続ければこのバランスを大きく変動させることは簡単でないが、転職であれば状況を打開する余地が十分にある。例えば、以下のような転職例が考えられるだろう。

収入アップの転職例

- 人材不足の分野や体力的・精神的負担の大きい仕事に移る

- 既存スキルを活かし成長産業や相場賃金が高い業種で働く

- 今よりもリソース(企業規模・売上等)の大きい場所に移る

「転職によって現在よりも責任ある役職・ポジションに就く」という手も考えられるが、これは若手社会人にとって容易でない。というのも、役職は企業独自の評価基準による指標であり、仕事の中で積み上がる経験・実績やその会社における貢献度も関係するため、転職してすぐの人がすぐに上位の役職を与えられるケースは稀だろう。実際、「転職活動における行動特性調査2024年版」の結果をみても、20代転職者のうち、「転職により役職が上がった」割合は4.7%だったのに対して、「転職前後で役職は変わらない」割合は88.9%だった。

他にも色々な方法が想定できるが、事例で紹介したような「働き手が足りない」「成長している」「社会需要が大きく規模が大きい」のような観点で、今よりも組織や社会から必要とされる環境へ移行することが有効的な手段の一つと言えるだろう。当たり前と言えばそうだが、どのフィールドに移り、どのような立ち位置で仕事をすれば自身の労働価値が最大限評価されるかという「ポジショニング」が年収アップのカギになる。【図7】

20代である以上、実務経験を重ねることで積み上がる専門性・スキルの大きさには限界がある。しかし、自身が保持している労働力は変わらずとも、組織的・社会的に希少なポジションに身を置くことで相対的に価値が高まり、それが待遇向上に繋がる可能性は十分ある。

20代転職後のキャリア戦略

キャリアは未来を見据えて構築することが望ましいが、不確実性が高い今の時代にあっては、自身を取り巻く環境の10年20年先を予測することは難しい。だがせめて、転職直後だけではなく、その先に続くキャリアをどのような方向性で広げていきたいのか、どんな目標に向かって進めていくのかという「自分が目指す先」を中長期に展望することは重要であると考える。

収入に関しても、持続的に賃金水準を上げようとする視点は欠かせない。でなければ、給与や待遇への不満が原因で再び転職することになりかねない。賃金の原則から考えても、持続的に賃金を上げていくためには自身の労働力の供給(仕事によって生まれる付加価値)の水準を高めていく必要があり、そのためには「自分にできること」を上積みする姿勢が大切だ。これを実践する上での視点を2つ紹介する。

(1)スキルのスライド

既存スキルの一部分をスライドさせる方法。具体的には、これまでの実務経験や業界知識を活かすことができて、かつ、新たなスキルを得ることができる仕事へ移行し、既存スキルと新規スキルを掛け合わせながら人材としての希少性を高めていく戦略だ。次の事例から考える。

【CASE.01】 IT・営業→IT・エンジニア

IT企業の新規営業として働くAさん(27歳)は、同じ業界のITエンジニア職へ転職した。前職で得た業界知識は「既存スキル」としてそのまま活用できる部分が多く、実務の演習もスムーズに進めることができた。いち早く独り立ちした後は、ITエンジニアの実務を通じてコーディング・設計などの専門的スキルを研鑽。これらの新規スキルに、前職の営業時代に培った折衝・提案・プレゼンなどの「既存スキル」を掛け合わせることで、顧客と直接コミュニケーションがとれて要求分析・要件定義などの上流工程も担う『セールスもできる開発者』として活躍するように。組織内の希少な存在としてポジションを確立した。

【CASE.02】小売・営業→建設・総務人事

小売業でルート営業職をしていたBさん(25歳)は、地元の建設業の総務人事職へ転職した。一見、「既存スキル」が活かせる場面はない(少ない)ように思う。しかし、営業時代に培った担当顧客とやり取りを重ね長期的に関係を育む力が、採用成功のために経営者・現場人材から意見集約をする場面で「調整力・交渉力」として活きた。相手目線でコミュニケーションをとる姿勢が周囲の信頼を得て、次第に『経営層・現場と距離が近い人事担当者』として社内での立ち位置を確立。さらに、前職で学んだ販促やニーズ把握のスキルをベースに学び直しを行い、マーケティングの専門性を磨いた。十数年後には、人事の視点から経営に深く関わることができる上位の役職に抜擢された。

極端な事例ではあるが、ここで伝えたいことは2つある。1つは、業種や職種が変更することはもちろん、直接の実務経験が全くない分野であっても、これまでの仕事を細分化して捉え、その業務を実現するために用いたスキルを洗い出してみると、新しい仕事にも汎用できるスキル(ポータブルスキル)や仕事上の強みが見つかるということ。これは、キャリアコンサルティングにおける自己理解の支援手法「職務(キャリア)の棚卸し」に通ずるもので、キャリアを現在だけでなく過去・未来と結び付けて考えることで、それがキャリアの発展に繋がる。

2つ目は、仕事をするフィールドを少しずつスライドさせる(ずらす)ことで役割の幅が広がるということだ。新しく得たスキルをこれまで培った技能と掛け合わせることで、周りの人材にはない価値を発揮することができる。その分、組織や社会における労働価値が高まり、将来の収入アップを支えるベースにもなり得る。

(2)AI駆使スキルの習得

時代的なニーズを考えると、IT・デジタル分野のスキルを新たに習得することも有効であろう。デジタル庁は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を2024年6月に策定、人口減少や労働力不足などの課題解決へデジタル技術の活用を促進する。「教育訓練給付金」など公的な補助を受けながら専門スキルを得られる環境が一定整い、学べる分野はプログラミング・情報セキュリティ・データサイエンスなど多岐にわたる。

中でもビジネスシーンで活用が見込めるものが「AIスキル」だ。労働の現場でDX・デジタル化の波が徐々に広がる中、AIスキルは、開発を行うITエンジニア系の専門職に限らず、様々な職種で仕事を効率化する手段として重宝されるようになった。AIツールを使いこなすスキルそのものにも価値はあるが、新しい技術を学び自身の業務へ落とし込みながら能率を上げようとする姿勢も、変化が激しく生産性が重視される今の時代に求められる要素ではないだろうか。

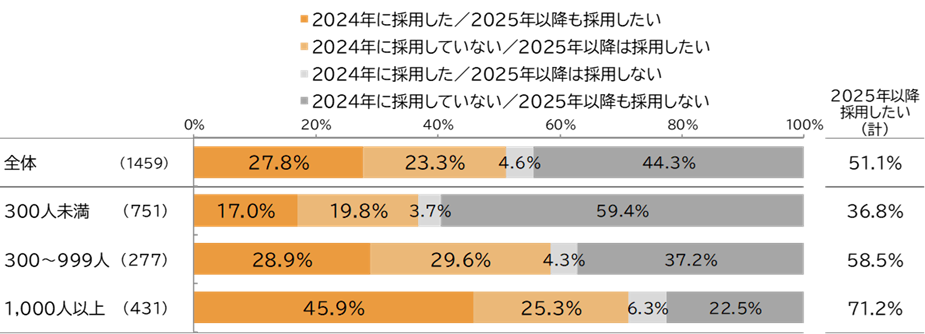

「企業人材ニーズ調査2024年版」では、営業・事務・技術系などAIツールを業務に取り入れている非専門職を『AI駆使人材』と定義し、企業のAIスキルに対する需要を調査した。結果は、企業の中途採用担当者の半数以上が「2025年以降に採用したい」と回答。従業員数が多いほどニーズが高い傾向で、「1,000人以上」では2025年以降の採用意向が7割を超えている。【図10】

一般的に企業規模が大きいほど賃金は高い傾向があり、前述の通り、規模・リソースの大きい会社へ転職することで収入が向上する可能性は高まる。その際の一つの武器にもなり得るだろう。

AIスキルを含むデジタルスキルは、作業工程を効率化したり、新たなアイデアを創造したり、データを分析したりと用途は様々。業務の幅を広げることが期待できるだけでなく、既存のスキルと掛け合わせることで、同じ職種に就く他の人材と能力面の差別化もしやすい。

他にもメリットをあげるとすれば、AIツールは今や日常業務や生活の中で容易に利用できるほど一般化し、練習や実践のハードルは決して高くない。身近に使えるものとして慣れておくのも、これからのキャリアを強化するための一つの戦略だろう。

結び

ここまで20代の転職戦略について触れてきたが、必ずしも転職が自身のキャリアを充実させるための最善策ではなく、収入の面においても同じ組織に居続ける方が将来的な賃金水準が高まる可能性はある。例えば、同じ仕事を続けることで企業内スキルが積み上がり大きな成果をあげられるケースはあるだろうし、年功的な等級制度の会社にいれば年次とともに賃金向上を見込める。前段で紹介したように、20代にとっては、転職によってキャリアを方向転換できる可能性は十分秘めているものの、すぐに大幅な収入アップを実現することは容易でない、ということは念頭に置いた方が良いだろう。

その上で「20代転職」の道を選ぶとすれば、まずはこれまでのキャリアを振り返り、これからのキャリアの道筋を描くことが大切だ。過去の経験から得たものをスキル化することが第一ステップ。それから、自身を取り巻く環境に目を向けて、どうポジショニングするのが良いかを検討するのが次の段階となる。その際に、転職直後だけでなく、これから続く未来を展望することが欠かせない。スキルを上積みしたり掛け合わせたりすることを通じて、社会で求められる「新たな役割」を継続して見出していく姿勢が、これから先長く続くキャリアの発展や、持続的な待遇の向上に繋がる重要な要素と考える。

マイナビキャリアリサーチLab研究員 宮本 祥太