既卒就活の変遷ー「既卒3年以内は新卒扱い」になってからの変化とは

2010年11月、リーマンショックからの不景気の影響を受けて、「既卒(学校等の卒業後)3年以内は新卒扱いで採用活動を」というガイドラインが発出された。そして2020年10月には、コロナウイルスが就職活動に影響を与えているとして、このガイドラインを遵守するよう要請が出された。厚労省からもガイドラインが出ているように、一般的に既卒者が卒業後に年数を空けてから就職活動することは新卒学生に比べてハードルがあるとみられている。

では、既卒者と新卒学生の就職活動・採用活動はどのように違うのか、またガイドラインが2010年に発出されてからのこの10年で、既卒者の就職活動の環境はどう変わっているのだろうか。本レポートではガイドラインが発出された後の2012年卒の採用活動から、再度遵守が要請された2022年卒の採用活動(2021年卒の既卒者採用)までの調査を通して、既卒者の採用・就職活動の特徴や既卒者採用の変化と今後の課題をまとめた。

目次 [もっと見る]

既卒とは

既卒とは、大学や専門学校などを卒業した後、一度も就職をしていない人を指す。一般的には卒業から3年以内の人を表す場合が多い。今回紹介するマイナビの調査については、企業調査においては「学校等の卒業後就業経験のない求職者」として調査し、既卒者調査は「卒業後半年未満の既卒者」に対して行っている。

既卒と第二新卒の違い

第二新卒は高校、専門学校や大学などを卒業して一度企業に就職したあと、数年以内に転職する人を指す。入社後1~3年目での転職者を指すことが多いが、明確な定義はないため企業によっては3年以上勤務経験を有する転職者でも第二新卒と呼ぶ場合がある。

「既卒3年以内は新卒扱い」のガイドラインとは

既卒者の就職活動については、卒業後3年以内までの既卒者を新卒学生と同じ枠で応募受付するようにというガイドラインが発出されている。

2010年のリーマンショック後に「青少年雇用機会確保指針」が改正

2010年、厚生労働省において雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」が一部改正し、既卒者が卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるようにすべきものとすること等が新たに盛り込まれた。

これにはリーマンショック後の就職難の中で、内定を得られないまま卒業する学生が増えたことが背景にある。このときの発表によると、2010年3月卒の新卒者のうち未就職の者は全国で約75,000人(前年度比約31,000人増)にのぼっていた。内定を獲得するのが難しい中、卒業してしまうと新卒枠への応募機会が限定され、既卒者としてはさらに就職が難しくなってしまうことが懸念されたため、指針の改正につながった。

*参考:3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!「青少年雇用機会確保指針」のご案内

2020年のコロナ禍で再度「既卒3年以内は新卒扱い」が要請される

2020年には、「新卒者等の採用維持・促進に向けた取組」がとりまとめられ、経済団体に対して2020年度と2021年度の新卒者について、中長期的な観点に立った採用を行うように要請した。また、卒業・終了後少なくとも3年以内の既卒者が新卒枠で応募できるように対応するように再度要請を行った。

これは2020年度の新卒採用において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって説明会や採用選考活動が取りやめられるなどの影響が出ていたことから、第二の氷河期世代を作らないという観点で検討されたものだ。

*参考:内閣官房「2020年度及び2021年度新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮に関する要請」

では、そのような2回の要請を経て、既卒者の就職活動はどのように変化したのか。そしていまだ残る既卒者の就職活動における課題とはどのようなものがあるのかについて見ていこう。

ガイドライン発出からの10年間の変化

企業の既卒者の受け入れ体制は10年間で改善

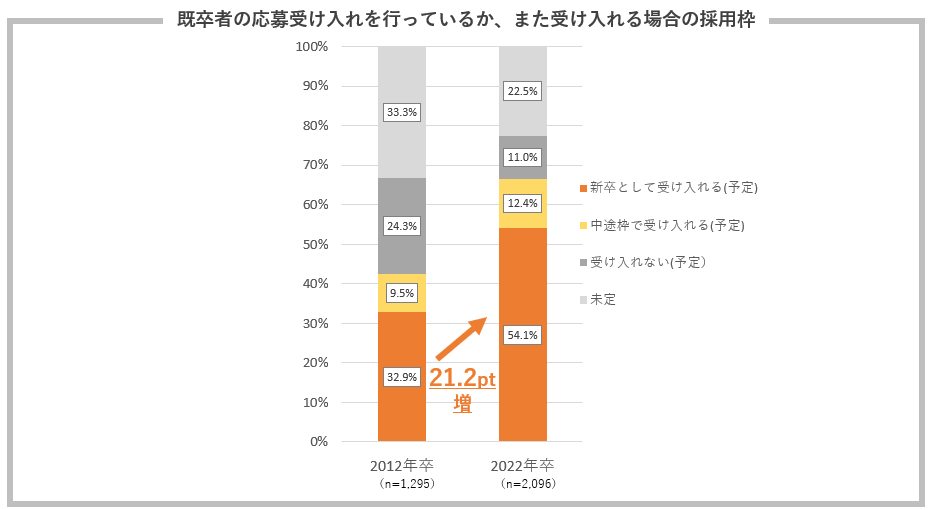

既卒学生を受け入れているか、また受け入れている場合の採用枠については「新卒として受け入れる」企業が20pt以上増、「未定」「受け入れない」企業は約10ptずつ減となった。

2012年卒採用→2022年卒採用の10年間で

【1】既卒者の受け入れを「未定」「受け入れない」としていた企業が受け入れ体制の検討を行った

【2】既卒者を「新卒として受け入れる」とすることに決めた企業が増えた、と考えられる。

『2022年卒マイナビ企業新卒採用予定調査』

在学中に内定を得た上で翌年に就活する既卒者が増加

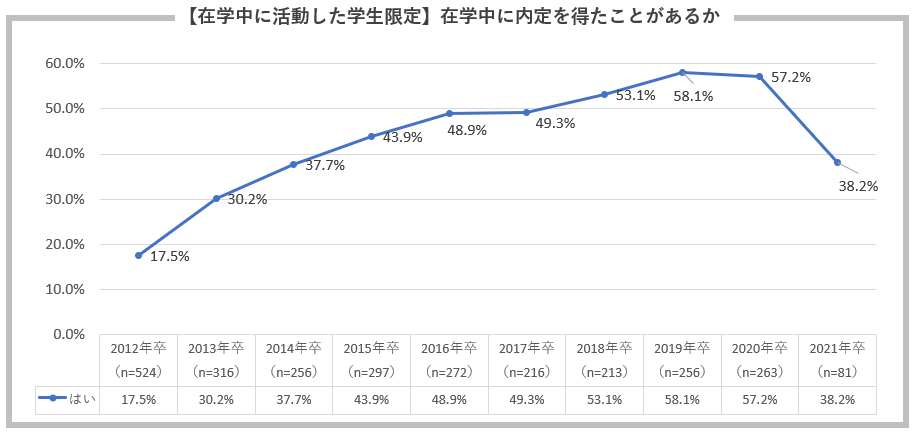

2012年卒から2021年卒までの既卒者で、在学中に内定をもらったことがある割合を見てみると、2019年卒時点まで毎年割合があがっている。2021年卒は大きく下がっているものの、2012年卒と比べると2倍以上の割合となっており、「既卒者が卒業後に活動する理由=在学中に内定を得なかったから」とは限らないことが分かる。

『2021年度既卒者の在学時・卒業後の活動実態調査』

企業と既卒者の認識の違いが課題

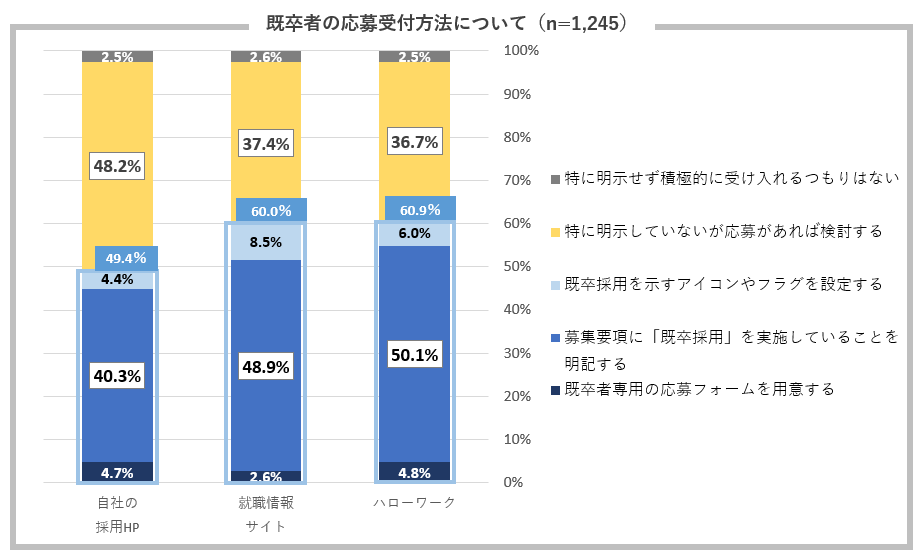

既卒者を受け入れている旨を特に明示していない企業が約4~5割

既卒者の採用に関して、企業がどのように打ち出しているか調査したところ、就職情報サイトやハローワークでは、「募集要項への記載」や「アイコン・フラグの設定」で既卒者を受け入れていることを明示している企業が6割を超えているものの、受け入れについて明示していない企業も一定数あることが分かる。

特に、「企業独自の採用HP」では「既卒者採用について特に明示していない」と回答している割合が高く、半数を超えている。企業採用HPについては既卒者採用の可否を記載することを意識していない企業が多いことが分かる。

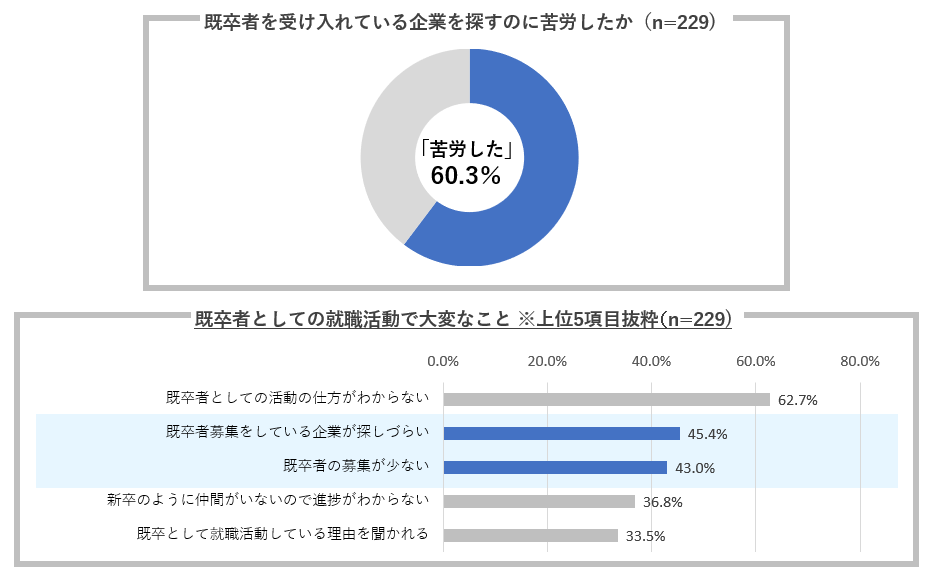

企業を探すのに苦労している既卒者が6割

既卒者を受け入れている企業を探すのに苦労したか聞いたところ、「苦労した」と回答した既卒者が6割にのぼった。また、既卒者としての就職活動で大変なことという質問でも、「既卒者募集をしている企業が探しづらい」「既卒者の募集が少ない」という回答が上位に入っており、既卒者の就職活動として、既卒者募集を行っている企業を探すことに難しさを感じている既卒者が多いことがわかる。

今後の展望

既卒者はどう活動するべきか

面接の受け答えで準備しておくべきことは「既卒者として活動している経緯」

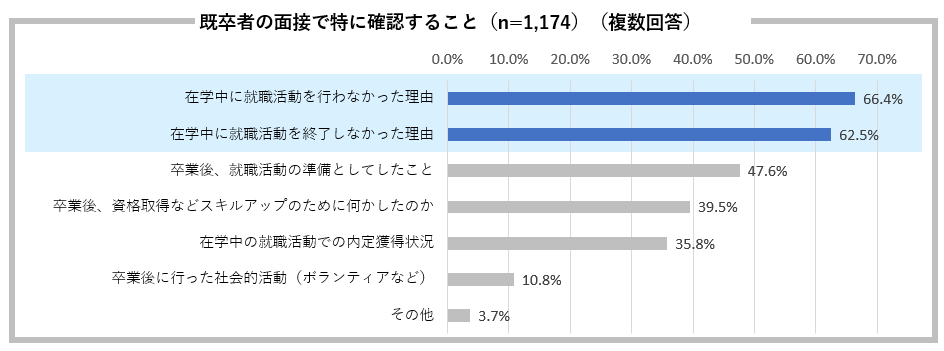

既卒者との面接で特に確認することを調査したところ、「在学中に就職活動を行わなかった理由・在学中に終了しなかった理由」を確認すると答えた企業が多く、6割を超えた。一方、「在学中の内定獲得状況」は35.8%で約半分となった。“在学中に内定を得たかどうか”、ということではなく既卒者として活動している経緯を既卒者の思考特性の1つとして確認しようとする採用担当者が多いと考えられる。自分がどういう経緯で卒業後に就職活動することを決めたのか、行動の理由を深堀りして相手に伝えられるように準備しておくことが必要そうだ。

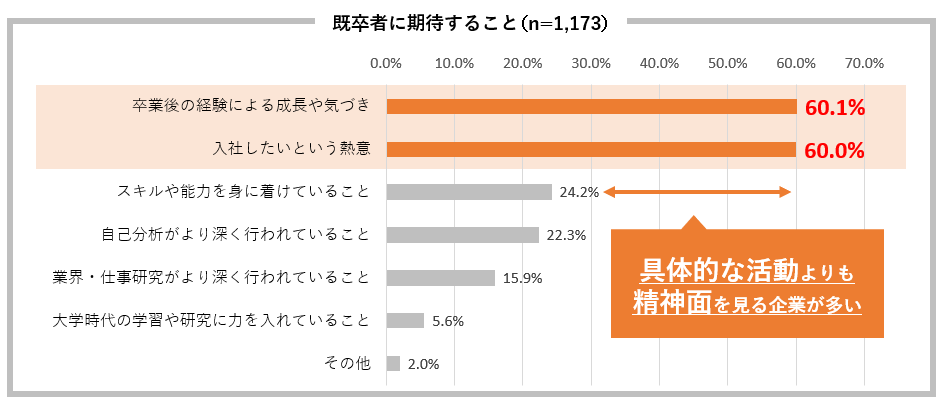

企業に期待されているのは「卒業後の気づき」と「企業への熱意」

企業の採用担当者が既卒者に期待することを調査したところ、「卒業後の経験による成長や気づき」と「入社したいという熱意」という回答がどちらも6割を超えた。卒業後の時間にスキルを身に付けたり自己分析を深く行うなど、就職に向けてなにかしらの取り組みを行ったことをアピールするよりも、既卒者の強みとして卒業後の経験による自身の変化を分析しておくことや、企業への熱意を掘り下げておくことが重要といえる。

企業・周囲はどう対応するべきか

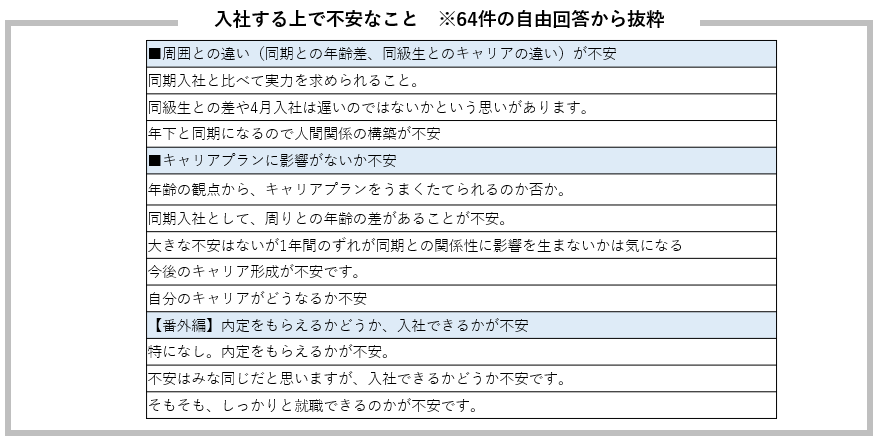

解消すべき既卒者の不安は「同期との差と将来のキャリアへの不安」

同期との差ができること、人間関係に馴染めるか、入社後のキャリア形成、を不安に感じる既卒者が多い。選考過程でキャリア形成について示すことや、内々定者の交流会によって軽減できる不安であり、既卒者かどうかとは関係なくすべての求職者にとってプラスになる対応といえそうだ。

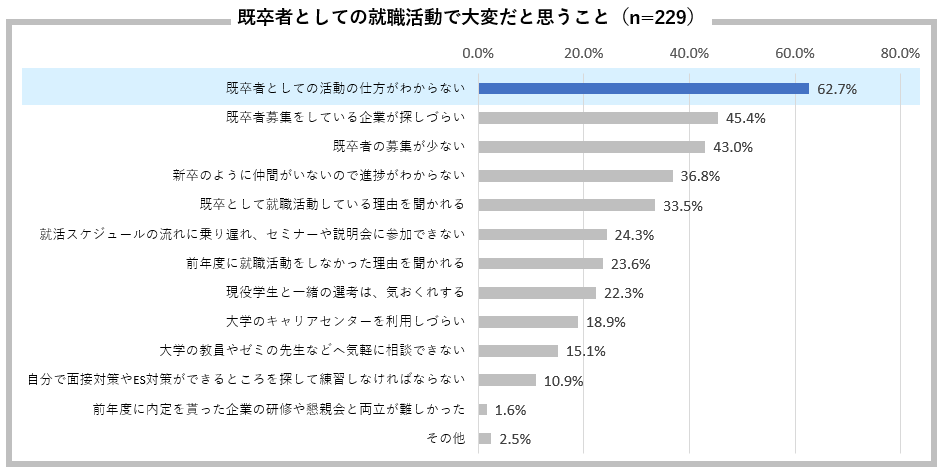

既卒者が悩むのは「既卒者としての活動の仕方」

既卒者の就職活動で大変だと思うこととしてもっとも多かったのは「既卒者としての活動の仕方がわからない」であった。前述のように、既卒者は応募先の企業を選ぶのにも苦労したり、再応募できるのかどうか悩んだりしている。そういった在学時とは違う悩みを解消できるサポートが必要になることがわかる。

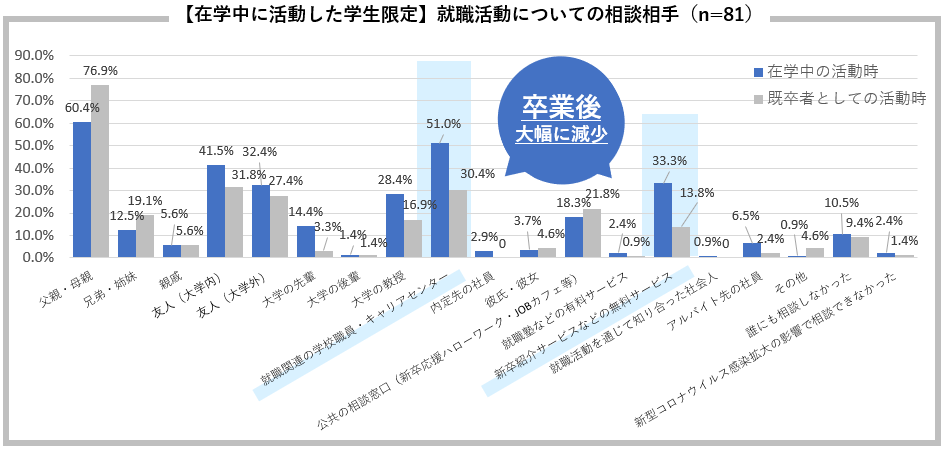

既卒者の相談相手、「キャリアセンター」は20pt減少

就職活動の相談相手について、在学時と卒業後の変化を見てみると「就職関連の学校職員・キャリアセンター」という回答は20.6pt、「新卒紹介サービスなどの無料サービス」は19.5pt減少していた。逆に「父親・母親」や「兄弟・姉妹」という回答は卒業後の活動の方が多く、卒業後の就職活動では相談する相手が身近な存在に限られる状況がわかる。

おわりに

採用活動にあたって、既卒者を新卒枠で受け入れる企業が増えるなど、企業の既卒者への認識はガイドライン発出からの10年間で変わってきている。また、学生自身も在学中に内定を得た上で再度卒業後に活動するなど就職活動への考え方が変化してきている。一方で、既卒者の就職活動には応募先の探しづらさや情報収集のしづらさなど活動に対して難しさが依然残っていることもわかった。

企業や支援機関は、“就職活動は在学生が行うもの”ということを前提にしすぎず、いろいろな背景の人が多様な考えのもの活動していることを念頭に置いた準備が必要といえそうだ。

キャリアリサーチLab研究員 沖本 麻祐