女性活躍の現状と課題—企業の取り組み具体策も

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:中川信行)は、3月8日(月)の「国際女性デー」に合わせ、『女性活躍の現状に関するレポート』を発表した。

本レポートは2020年9月に実施した「マイナビ ライフキャリア実態調査」をもとに、女性の雇用や仕事、ライフイベントなどに関する調査・考察をまとめている。女性活躍についての現状と課題を明らかにし、企業が取り組むべき具体策のヒントも提示する。

目次 [もっと見る]

レポートのトピックス

まずは、レポートのトピックスを紹介する。

現状分析

- コロナ禍においても依然人手不足は続いている

- 女性の非正規雇用率の高さ、管理職割合の低さが課題となっている

- 20代の正社員率は男女変わらず、女性の正社員採用は進んでいる

- 女性の3歳の壁、小1の壁で仕事との両立が難しくなり、非正規雇用化かが進んでいる

- 女性が管理職を選択できない状況にある

対応策

- 現在働いている正社員の女性を育て、管理職になれるような環境づくりが必要

- 業務の可視化を行い、属人化を少なくすることで、男女問わず社員が柔軟な働き方をしても生産性が落ちないようにすることが重要

- 働く日、時間、場所を柔軟に選べる制度の導入

- 制度を入れるだけでなく、定着、継続運用していくために、意識改革をするなど、ハード面だけでなくソフト面も変えていくことが重要

以下、レポートの内容を抜粋して紹介する。

なぜ「女性活躍」が注目されるのか

人手不足

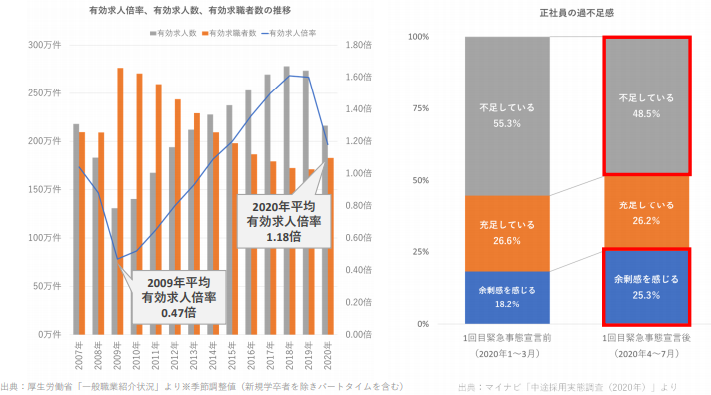

マイナビの調査「中途採用実態調査(2020年)」によると、2020年8月時点採用担当者の48.5%が「正社員が不足している」と回答した。【図1】

働く女性の増加

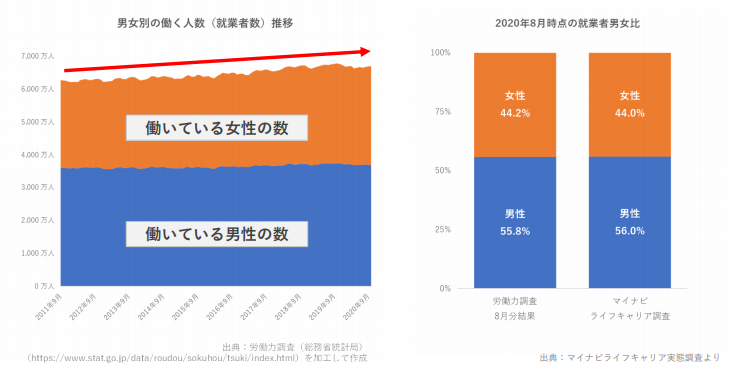

正社員の不足感が高いなか、政府統計によると生産年齢人口は減少予測、さらなる人手不足が予想される。そんななか、働き手として「女性活躍」が注目されている。実際に女性を中心に働く人は増加しているが、「女性活躍」にはいくつか課題が見られた。【図2】

課題については、次の章で説明する。

女性活躍の課題

- 女性の非正規雇用率の高さ

- 女性管理職割合の低さ

女性の非正規雇用率の高さ

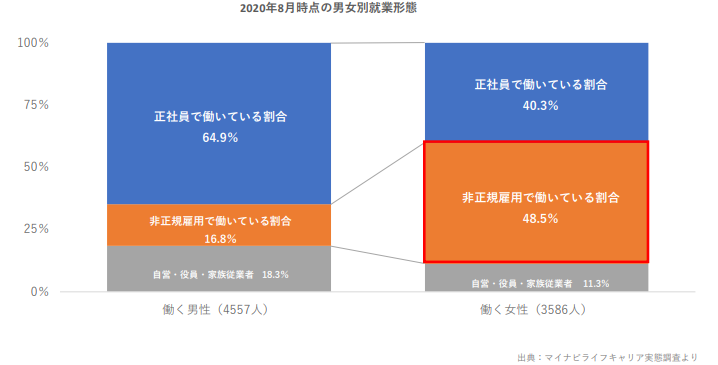

働く女性の非正規雇用割合は48.5%と男性の約3倍

2020年8月時点で男女の働き方の差をみると、働く男性のうち非正規雇用は16.8%だったのに対して、働く女性のうち非正規雇用は48.5%と3倍近い割合だった。【図3】

女性就業者のうち20代~30代で非正規雇用の割合が上がる

年代別に就業状況をみると、20代から30代で最も大きく正社員の割合が減り、非正規雇用の割合が増えている。【図4】

男性にはこういった傾向はみられなかった。また、20代女性の正社員割合は67.4%と、男性就業者の割合と近い水準だった。新卒採用など雇用の入り口については雇用の平等が進みつつある一方で、「正社員」で働いた経験があるものの「非正規雇用」になる選択をした女性が少なからず存在していることがわかる。

女性管理職割合の低さ

役職者の女性率は18.7%

女性活躍推進の指標として扱われるのが「管理職の女性比率」であるが、8月時点就業者に現在の役職を尋ねたところ、役職者における男女比は約8:2であった。

女性の比率が最も高かったのは「係長・主任・職長級」で24.4%。女性の比率が最も少なかったのは「課長級」で9.6%だった。【図5】

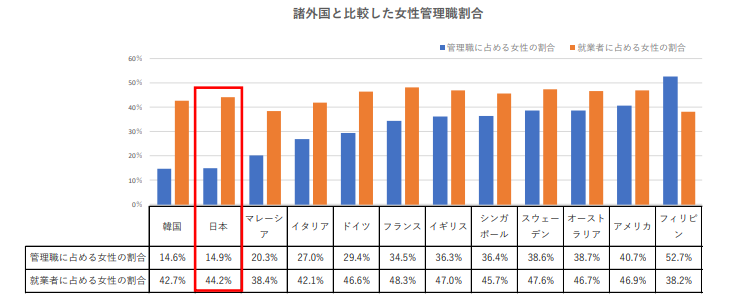

日本の女性管理職割合は12ヵ国中11番目の14.9%

管理職に占める女性の割合を諸外国と比較すると、日本は12ヵ国中11番目の14.9%。【図6】

「管理職になりたくない」が「管理職になりたい」を上回る

2020年までに30%という政府目標数字は未達成である。マイナビが2020年2月に調査した「転職動向調査」において、今の会社で管理職として仕事をしたいか、という問いを、女性583人にしたところ、「そう思わない」が63.1%で「そう思う」21.8%を上回った。【図7】

今後、中途採用の積極化やシニア人材、外国人材の雇用など従業員が多様化する中で、優秀な管理職を育成することは大きな課題となっていくことが予想される。

過半数の女性が管理職になりたくない、と答えた背景には何があるのだろうか。次章では、「女性活躍が進まない理由」について4つの仮説をもとに考察していく。

女性活躍の現状—進まない理由

なぜ女性活躍が進まないのか、その理由については以下4つの仮説が立てられた。ここからは、マイナビ「ライフキャリア実態調査」をもとに仮説を考察していく。

- 仮説1:女性の正社員採用が少ないため?

- 仮説2:能力の問題?

- 仮説3:女性は結婚や出産を機に仕事を辞めてしまう?

- 仮説4:女性が昇進を希望できない・希望しない?

女性の正社員採用が少ないため?

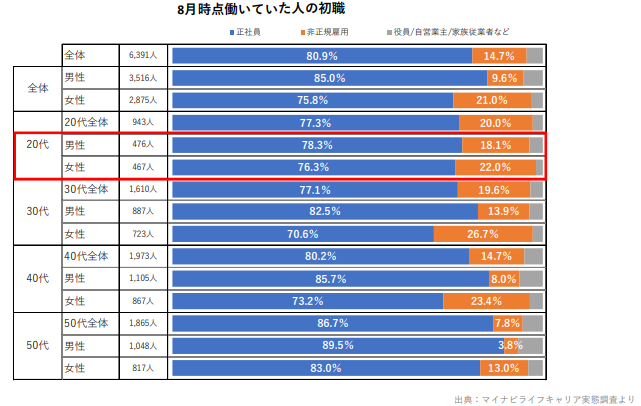

20代女性就業者の正社員割合は男性全体とほぼ同じ

30代以降は初職から正社員比率に差があったが、20代は見られなかったため、新卒採用など雇用の入り口においては雇用の平等が進んでいると考えられる。【図8】

能力の問題?

男女の学歴に差はみられない

まず、20代正社員の最終学歴を男女別に比較してみると、男女ともに大学卒業者の割合は過半数だった。【図9】

学歴で能力の全てを計れるわけではないが、学歴の男女差は減少している。また、女性は男性に比べて高卒率が低く、専門・短大卒が高い傾向にあった。

20代女性正社員の勤務先での評価は高い傾向

次に、8月時点で正社員だった男女に、勤務先での直近の自身の評価について聞いたところ、特に20代において、「評価が高かった計」が女性40.9%、男性32.2%と、女性のほうが高い傾向にあった。【図10】

特に20代の男女において、能力的な差はみられなかった。

女性は結婚や出産を機に仕事を辞めてしまう?

第1子の年齢別 女性の就業形態

この仮説については、前述【図4】より、年代別に就業状況をみると、20代から30代で最も大きく正社員の割合が減り、非正規雇用の割合が増えていることがわかった。

また第1子の年齢別でみると、4~6歳で正社員で働いている女性の割合が減り、7~9歳で非正規雇用で働いている女性の割合が増加している。【図11】

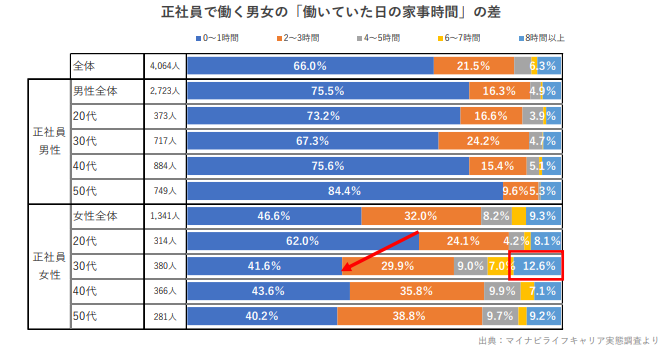

30代女性正社員の家事時間は働いていた日も8時間以上が12.6%

30代女性は働いていた日も「家事を8時間以上していた」が10%以上だった。【図12】

仕事と家庭の両立が女性活躍が進まない理由のようだ。

女性が昇進を希望できない?希望しない?

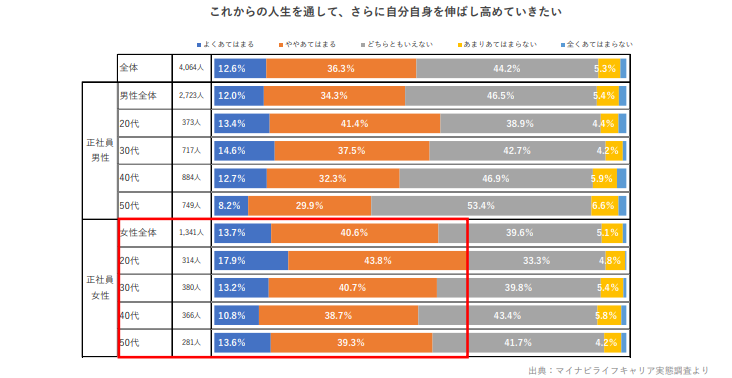

20代女性正社員は「今後さらに自分を伸ばし高めたい」という意欲が高い

特に20代女性は自己成長に意欲的で主体的であったが、勤務時間が長くなる管理職を選択できないのではないかと考えられる。【図13】

実際に、最も勤務時間が長い「課長級」の女性比率がすべての役職の中で最も低かった。

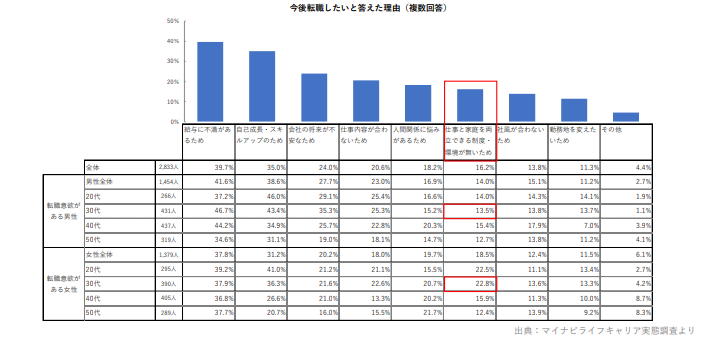

今後「転職したい」と答えた理由は「仕事と家庭を両立できる制度がないため」

また、「今後転職したい」と答えた男女にその理由を聞いたところ、30代女性は特に「仕事と家庭を両立できる制度・環境が無いため」を答えた割合が高く、30代男性と10pt近く差があった。【図14】

仕事と家庭の両立のために、管理職を目指すのではなく、働く時間や場所が柔軟な非正規雇用の働き方を選んでいるのではないかと考えられる。

企業が行うべき取り組み具体策

女性の正規雇用・管理職を増やすには

現在意欲的に働いている女性正社員が、家庭を持ちながら「管理職になりたい」と思えるような環境にすることは、人口減少、少子高齢化などで今後さらに若手確保が難しくなる点から見ても有効な施策である。

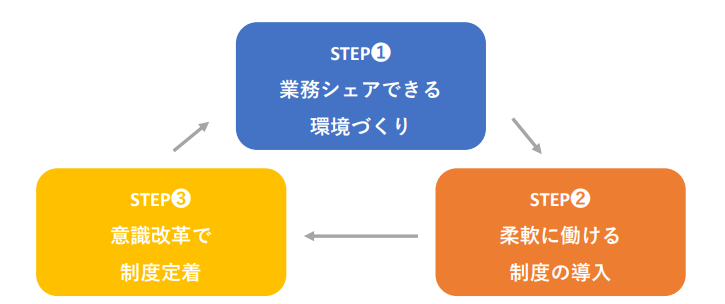

具体的にどのように変革を行っていくべきなのか、 「業務シェアできる環境づくり」「柔軟に働ける制度の導入」「意識改革で制度定着」 の3つのステップにまとめた。【図15】

- 業務シェアできる環境づくり

- 柔軟に働ける制度の導入

- 意識改革で制度定着

業務シェアできる環境づくり

柔軟に働ける環境をつくる、というと制度の導入のみに目を向けやすくなってしまうが、制度導入前の環境整備に注力することで、導入がスムーズになる。

生産性を落とさずに柔軟に働ける環境を作るためにも、IT化などの投資が必要ではないかと考える。

具体的にはペーパーレス化、IT化等を利用して業務の可視化を行うなどして属人化した業務を削減し、複数人がサポートしやすい環境にする。

柔軟に働ける制度の導入

生産性を保ちながら業務シェアができる環境が整ったら制度を導入。従業員のニーズに応じて働く日、時間、場所の柔軟性を高める制度を検討する。

この時注意すべきなのは、制度の適応者を男女で区切らないこと。育児休暇、時短勤務、時差出勤などを、男女ともに適用する。そして、導入した制度は上長が積極的に利用し利用を推奨することで、形骸化を防ぐ必要がある。

意識改革で制度定着

環境の変化や制度の導入を一時的なものにするのではなく、習慣化していくことが重要。そのために意識改革を行う。改革の例を「業務内容」「評価制度」「教育・研修」の3カテゴリに分けてまとめた。

意識改革を行うことで「正社員でも柔軟に働ける環境」を習慣化できれば、キャリア選択も男女平等に近づくのではないだろうか。

また、キャリアの希望も家庭の環境も、一人一人異なることを理解することが重要だ。一度の変革で終わらずに、常に環境は整っているか、制度は十分か、意識の醸成はできているか、と3つのステップを繰り返すことで、従業員満足度も向上し、優秀な即戦力人材にも選ばれるような組織になるだろう。

3つのステップを繰り返し行う

ここで重要なのは、変革は男女共に行うこと。そして以上の3つのステップを繰り返し行うことである。まずは制度導入の前に、業務の可視化を行い、属人化を少なくすることで、男女問わず社員が柔軟な働き方をしても生産性が落ちないようにすることが重要だ。そのうえで働く日、時間、場所を柔軟に選べる制度を導入する。例えばテレワークで通勤時間を削減し家事や育児の負担を減らすことで、女性の勤務継続を促す。

そして制度を入れるだけでなく、定着、継続運用していくために、意識改革をするなど、ハード面だけでなくソフト面も変えていくことが重要だ。

事例紹介

最後に取り組みを行っている企業の事例を紹介する。以下の内容はインタビュー当時の情報となる。

社会保険労務士法人ハーモニー

従業員一人ひとりの生き方・働き方に合わせて柔軟に働く事ができる体制作りを

厚生労働大臣から「子育て支援企業」の認定を受けている社会保険労務士法人ハーモニーの女性活躍への取り組みについて、代表の徳永康子氏に話を聞いた。社会保険労務士法人ハーモニーは、1997年に徳永社会保険労務士事務所として開業、2013年に社会保険労務士法人ハーモニーとして法人化。

千葉県の幕張、東京都の汐留にオフィスを構えている。長期的な子育て支援への取り組みが認められ、プラチナくるみんマーク認定を取得。そのほか、厚生労働省「グッドキャリア企業アワード2018 イノベーション賞」受賞、健康経営優良法人2020に認定されるなど、多方面から同法人の働きやすさが高く評価されている。

ハーモニーの女性活躍への取り組み

正社員は17名中女性9名、管理職4名のうち2名が女性。育児休暇からの復帰率は100%で、男性の育児休暇取得実績も5件あるなど、女性はもちろんのこと、男性も家庭と仕事を両立できる環境が整備されている。同法人内の女性活躍について、徳永氏は語る。

『例えば“短時間制社員制度”。労働時間を短くしつつも、その方の能力に応じた責任ある仕事を任せることができ、仕事のやりがいも感じていただきながら「仕事と家庭の両立」を実現できています。また、上記に付随し、時間単位の年次有給休暇制度を希望に応じて取得可能にすることで、学校行事などのイベントに合わせた働き方もできるようになっています。

子供が熱を出したりすると急に休まなくてはなりません。急に誰かが休んでもその業務を変われる人がいるよう、必ず2人で共有しています。今日休むという電話連絡の時に、「あれとあれをお願い」と今日中にやらなくてはならない仕事も連絡してくるので、皆責任感があって凄いなぁと思います。

長い人生、家族のために働き方をセーブしなくてはならない時があります。それは誰でもあることで、その人のせいではありません。能力のある人がどんな時でもその力を発揮できる場所を提供したい、ただそれだけの想いで制度を作りました。その制度作りがちょうど、くるみんやプラチナくるみんの認定条件と合致していたので、認定を受けることができました。』

より詳しい内容はレポートを参照してほしい。

株式会社マイナビ

制度によるケアの視点と成長機会を奪わないフェアの視点の両立を

マイナビ社の女性活躍について、現在2児のママをしながら千葉支社長を務める井上慶子氏に話を聞いた。井上氏は2004年4月に営業職として新卒入社し、結婚、出産(1人目)を経て、育児休業を取得。

2010年に復帰後、営業課長へ昇進し、2人目を出産。その後千葉支社へ異動し営業部長に昇進。2017年4月千葉支社長兼、営業部長に就任し、2019年4月からは千葉支社長の専任(現職)。社内にいるワーママの横のつながりを作るイベントである「ワーママカレッジ」「女子キャリカレッジ」等にも実行委員として参加している。

マイナビの女性活躍への取り組み

正社員6,649名のうち男性52.2%、女性47.8%と約半々。育児休暇の復帰率は90.2%で、管理職で女性が占める割合は33.3%となっている(2020年10月1日時点)。マイナビ社内の女性活躍について、井上氏は語る。

『マイナビでは女性社員の増加に伴って時短勤務制度や時差出勤、時間単位で取得できる有給休暇制度など柔軟に働ける制度が導入され、女性の管理職も増えています。女性管理職の増加に伴い、仕事と家事・育児の両立に悩んでいる女性からの相談に乗る機会も増えました。

今後、マイナビで働く女性の選択肢を狭めないために何かできることはないか、と考えていた時「ワーママカレッジ」の実行委員に選任。 「ワーママカレッジ」とはノウハウの共有や意欲促進サポートを目的に年に1回実施している交流会です。現在はママ向けだけでなくパパ向けやひとり親向け、受け入れ部署向けなど複数の交流会を企画し、社内で同じ悩みを共有できる“横のつながり”を作っています。

また、「女子キャリカレッジ」では、自分を信じる力を身につけ未来のキャリアを前向きに描けるよう、社内のロールモデルとなる社員によるパネルディスカッションや外部講師を招いて講座を実施しました。どちらも「カレッジ」という名称がついていますが、単発で終わるのではなく継続的な学びの活動になるように想いが込められています。

必ずしも参加者の悩みが解消できるわけではありませんが、悩みの共有自体にも意義があると感じます。こうした活動で出た意見などは社内に還元し、制度の導入だけでなく、意識の改革で多様性を認められる環境にしていきたいと考えています。』

より詳しい内容はレポートを参照してほしい。

キャリアリサーチLab研究員 朝比奈 あかり

調査概要

| 目的 | 就業・非就業に関わらず就業状態の変化の実態と傾向を明らかにする |

|---|---|

| 調査期間 | 2020年9月24日(木)~9月29日(火) |

| 調査対象 | 15歳以上の男女 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 有効回答数 | 14,333名 |

レポート内目次

- 調査概要

- ウェイトバック集計について

- サマリー

- 今後の課題・対策

- 第1章 働く女性の概況

- 第2章 女性活躍が進まない理由

- 第3章 ライフキャリア実態調査から見える具体策

キャリアリサーチLabでは、国際女性デー関する記事を掲載しているため、あわせて確認してほしい。