世界と日本の賃金動向をILOなど国際機関のデータから読み解く

目次 [もっと見る]

はじめに

厚生労働省が2025年3月に発表した2025年1月分の『毎月勤労統計調査』によると、共通事業所ベース(同じ事業所単位で前年同月と比較する)で見た場合、2025年1月の現金給与総額(名目賃金)は前年同月比で2.0%増加したものの、2024年12月の前年同月比は5.3%増加だったので、上昇率は大きく鈍化した。さらに名目賃金から物価変動の影響を差し引いた2025年1月の実質賃金では、前年同月比でマイナス2.7%と、大幅な減少となった。

同じ2025年1月の消費者物価指数(CPI)総合(総務省発表)は、生活者が日々体感する食料品価格の高騰が特に影響し、前年同月比4.0%を記録している。すなわち今の日本では、名目賃金がたとえ伸びたとしても、加速する物価上昇には到底追いついておらず、実質賃金のマイナス基調が続いているのだ。

それでは世界の趨勢はどうだろうか。労働関連で日本と他国を比較する資料としては、独立行政法人 労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2023』が全体を網羅している。この資料内で一次データとして引用されているものの大半が、国連の専門機関である国際労働機関(ILO)の各種調査のデータだ。

本レポートではILOやOECDといった国際機関が発表する賃金に関するデータを検索し、世界の主要国と日本とを比較する。普段こういったデータに触れる機会が少ない方々でも海外の傾向を知り、今の日本を取り巻く現状を客観的に理解するためのヒントになれば幸いである。

賃金の成長と不平等

ILOの個別データを検索する前に、まずは世界の賃金趨勢に関する最新レポート『Global Wage Report 2024-25』の内容に触れたい。レポートには副題として “Is wage inequality decreasing globally?”(賃金不平等は世界的に減っているか?)が付けられ、賃金と労働所得の不平等に関する最新のデータと分析を提供している。当該レポートの『Executive Summary』の内容から、ポイントを以下にまとめる。

最近の賃金動向

- 世界的な賃金の回復:2023年にインフレ傾向は減退し、2024年はさらに顕著に減退。これにより、2023年の実質賃金成長率は1.8%に回復。

- 新興国で高い賃金成長率:先進国と新興国で賃金成長に大きな差がある。特に新興国では高い賃金成長率を記録。

労働所得の不平等とその減少傾向

- 賃金格差は低所得国で縮小傾向:高所得国では労働所得の不平等性は低いが、低所得国では高い。低賃金層には女性や非正規労働者が多く含まれる。ただし近年、多くの国で賃金格差が縮小し、とりわけ低所得国では実質賃金成長が早いために、格差縮小傾向が顕著である。

- ジェンダー賃金格差:すべての国で男性が女性よりも高賃金を得ており、この傾向は特に低所得国で顕著。

購買力平価(PPP)調整の重要性

冒頭でも取り上げたが、労働者が労働の対価として受け取った賃金である名目賃金から消費者物価指数に基づく物価変動の影響を差し引いた指数である実質賃金が、一般的には名目賃金よりも重視されて取り上げられる。

なぜなら実質賃金は、労働者が受け取った賃金で実際の社会でどれだけの財やサービスを購入できるかを示す値であり、個人の消費意欲に直結し、ひいてはその国の経済全体の成長を占うからである。

このように国内経済を名目値と実質値で比較するように、各種経済データを国際比較する際にも、数値に調整を加えることが必要だ。当然ながら同じ通貨にそろえる必要があるが、為替や物価水準により国ごとに、また時期ごとにばらつきが出てしまうため、「購買力平価(Purchasing Power Parity: 略称PPP)」という考えを導入し、数値を調整する。

国際比較における購買力平価の役割について理解するためのポイントがILOの記事『The true value of a paycheck: Understanding PPP-adjusted income statistics』(給料の本当の価値: 購買力平価調整後の所得統計を理解する)でわかりやすくまとめてあるので、簡潔に紹介する。

購買力平価(PPP)の重要性

- 価格水準の調整:PPPは、異なる経済の相対的な購買力を評価するために、価格水準の違いを調整する方法の一つ。

- 為替レートによる国際比較の問題点:従来の為替レートに基づく比較法では、各国の真の経済規模と購買力が正確に反映されない。なぜなら、高所得国では為替水準が高く、低所得国では低い傾向があるため、為替レートに基づいてGDPを比較すると、高所得国の経済的重要性が実体以上に誇張され、低所得国の重要性が薄れてしまうからである。

ILO統計におけるPPP調整

世界の経済格差を正しく理解するためには、PPP調整済み統計を分析することで、生活費を考慮した場合の賃金を各国間で比較し、さまざまな所得水準にある国での給与の実際価値をより明確に把握することができる。

ILOでは、国連統計委員会と連携し世界銀行によって管理運営される世界最大規模の国際統計イニシアチブ、ICP(International Comparison Program)が2024年5月に発表した、2021年を基準年とした最新のPPP(2021年基準PPP調整済み米ドル)を、2024年8月以降採用している。

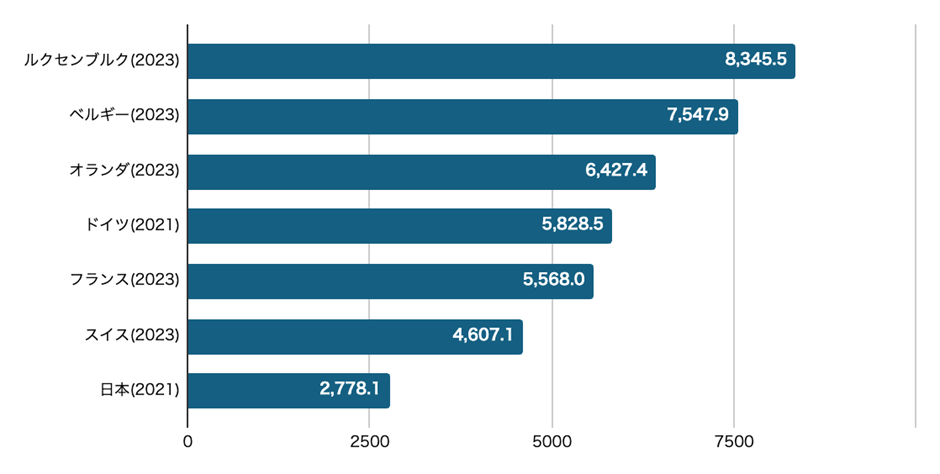

高所得国の平均月収

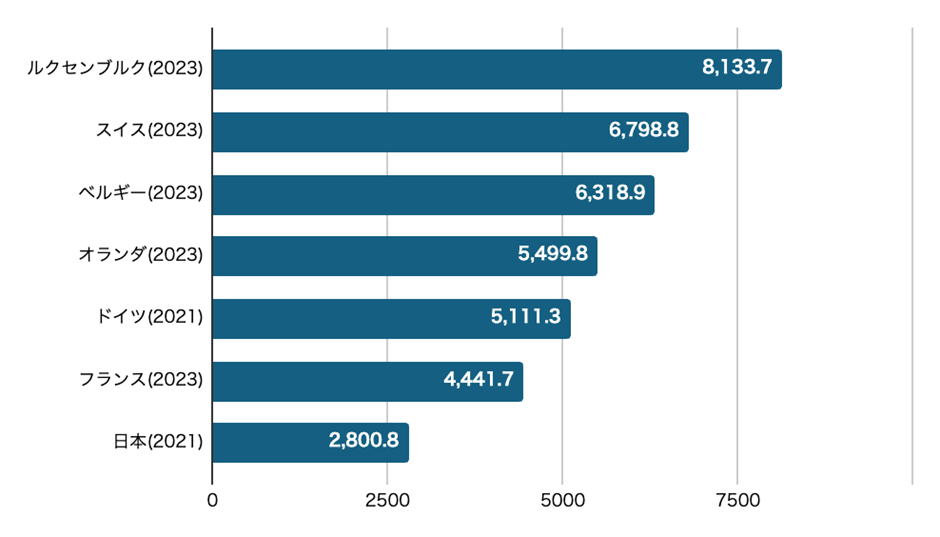

このPPPの意味を理解したうえで、ILOの調査から、例として先進国の中でも高所得を誇る国々の平均月収を比較してみたい。

現在世界でもっとも高いのは欧州のルクセンブルクやスイス、ベルギーといった国々で、為替レートを使用して米ドル(USD)に換算するといずれも月額6,000米ドルを超える。ただしPPPで調整したのちに月収が6,000ドル(PPP)を超えるのは、ルクセンブルクに続いてベルギー、オランダとなり、スイスは一気に順位を落とす。

これはベルギーとオランダでは、スイスに比べて商品やサービスの価格が安いため、労働者の通貨単位あたりの購買力が高いことを意味する。別の言い方をすると、スイスの物価(生活費)は極めて高い。つまり労働者が賃金で買える収入の実際価値は、ベルギーやオランダの方が、スイスよりも高いのである。

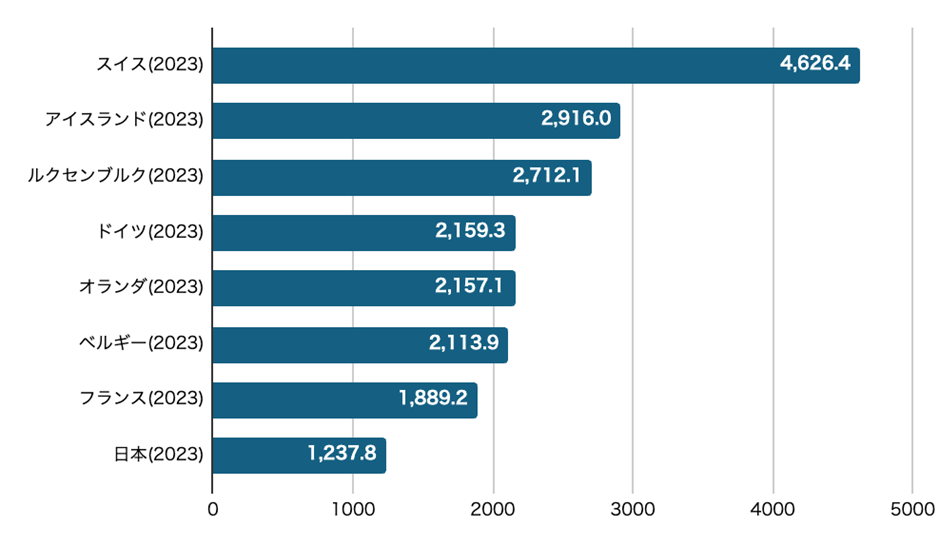

高所得国の月額最低賃金

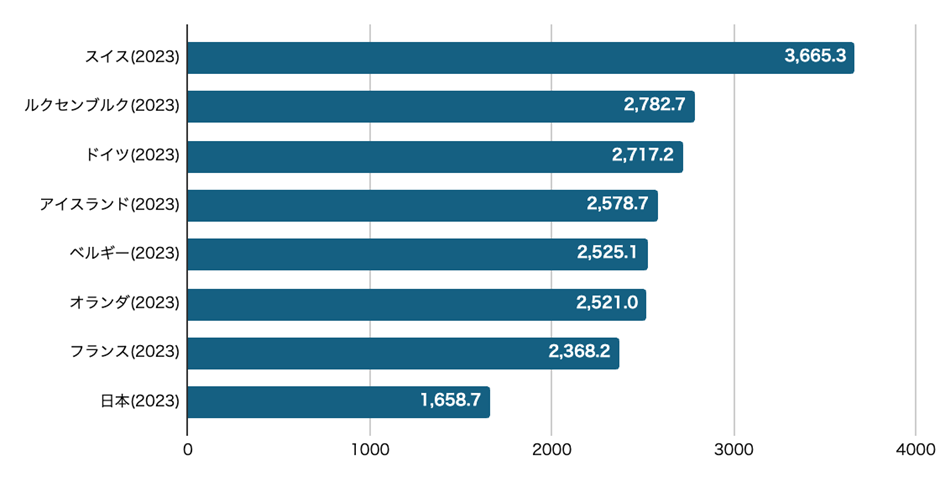

同様の分析は、月額最低賃金についても行なうことができる。最低賃金に関しても欧州諸国が世界でもっとも高い水準を占めるが、数字を為替レートで換算するか PPP で換算するかによって順位が変わる。PPP 調整をすると一部の高所得国では賃金の実質購買力が名目値よりも低くなるが、これはそれらの国々で生活費が高いことを示す。

例としてスイスとアイスランドを見てみよう。為替レートを使用して米ドル(USD)に換算した場合の月額最低賃金は、それぞれ4,626ドルと2,916ドルという世界でもっとも高い水準となる。ただし物価も非常に高いため、PPP 調整後の数字は3,665ドル (PPP) と2,578ドル (PPP) に下がる。

その結果、相対的に物価が安いルクセンブルクとドイツがそれぞれ2,700ドル (PPP) を超え、アイスランドを抜いてスイスに続く2位と3位へと順位を上げる。

低所得国と中所得国の状況

一方、低所得国と中所得国では状況が逆転する。 PPP調整を加えると通常、物価水準と生活費の低下を反映し、月額最低賃金が大幅に上昇する。ICPによると、データ入手可能な96の低所得国と中所得国のうち74カ国で、PPP調整後の最低賃金が調整前の2倍から4倍にまでになるとのことだ。

こういった現象は、異なる国同士で所得関連の統計を比較する際に、現地のコスト構造を考慮することの重要性を浮き彫りにする。PPP調整により、労働者が賃金で買える収入の実際価値が明確になり、為替レートのみを使用するよりも国際間の経済状況比較がより正確に理解できるのである。

特にICPによる最新のPPP調整値は2021年を基準年としているため、パンデミック後の経済混乱の影響を各種データで評価し国際比較する際の、安定した基盤、拠り所となっているとも言える。最新のICPのリリースからは、世界経済に関する重要な指標も知ることができる。たとえば、2021年のPPP調整後の世界経済の規模は152兆ドルで、中国が世界GDPの19%を占め、次いでアメリカが15%、インドが7%を占めている。

また中所得国はその集団的シェアを53%に増加させ経済的影響力を増大させている一方、高所得国のシェアは46%に減少している。低所得国はわずか1%を占めるにすぎない。また世界における生活水準の格差は広がり、2021年には世界人口の4分の3が、平均生活水準が世界平均を下回る国々に住んでいることもわかる。このように、PPP調整の結果、世界経済の大きな潮流変化と、生活水準の格差拡大が正確に把握できる。

世界と比較した日本の賃金

先ほど上げた【図1】「高所得国の平均月収」でも見たように、これまで世界経済の大きな極の一つで、G7加盟の先進国として経済大国の名を轟かせていた日本における賃金は、特に欧州の高所得国と比較すると極端に低いことがわかる。最低賃金についても【図2】の通り非常に低い。

パンデミックとウクライナ戦争の影響を受けたインフレでここ数年、物価が一気に上がった欧州と比べると、相対的に日本の物価は抑えられてきたはずだが、PPP調整を加えても賃金に大きな変化はなく、欧州諸国には到底及ばない。

世界主要国の平均月収と消費者物価指数

欧州の高所得国だけでなく、多くの日本企業が進出するアメリカや中国、東南アジア諸国等も加えた海外主要国の賃金データを、ILOのデータベースから拾っていきたい。まずは近年の正社員平均月収(Average monthly earnings of employees by sex – Annual)を、PPP調整値(2021年基準PPP調整済み米ドル)、男女平均値で見てみる。

| 正社員平均月収 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|

| 日本 | 2,723.3 | 2,808.7 | ー | ー |

| アメリカ | 4,502.2 | 4,600.1 | 4,844.6 | 5,334.4 |

| ドイツ | 6,055.5 | 5,828.5 | 6,070.8 | ー |

| フランス | 2,542.7 | 5,002.1 | 5,373.8 | 5,568.0 |

| 中国 | 1,190.3 | 1,305.9 | 1,434.8 | ー |

| 韓国 | 3,867.3 | 4,030.8 | 4,409.7 | ー |

| ベトナム | 901.3 | 898.2 | 1,040.0 | 1,103.9 |

| インドネシア | 475.5 | 469.1 | 520.8 | 539.9 |

| インド | 861.6 | 903.1 | 977.4 | 1,013.6 |

| ブラジル | 1,049.2 | 985.5 | 1,054.7 | 1,149.1 |

表で中国から下のアジア諸国およびブラジルを見ると、OECD加盟国である韓国はすでに日本よりも賃金水準が高く、それ以外の国は日本より低いとはいえ、パンデミックから回復して賃金の伸びが大きいことがわかる。特にベトナムとインドで顕著だ。

これら賃金の伸びに影響していると思われる消費者物価指数(CPI)の推移も、参考までに見ていきたい。データの参照元はIMF(All items, Consumer price index (CPI), Percent change, period average)である。

| 消費者物価指数変動率 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | -0.03% | -0.23% | 2.50% | 3.27% | 2.23% |

| アメリカ | 1.25% | 4.68% | 7.99% | 4.13% | 2.99% |

| ドイツ | 0.37% | 3.21% | 8.67% | 6.03% | 2.37% |

| フランス | 0.53% | 2.07% | 5.90% | 5.66% | 2.31% |

| 中国 | 2.49% | 0.92% | 1.98% | 0.23% | 0.42% |

| 韓国 | 0.54% | 2.50% | 5.09% | 3.60% | 2.52% |

| ベトナム | 3.22% | 1.84% | 3.16% | 3.25% | 4.14% |

| インドネシア | 2.03% | 1.56% | 4.14% | 3.71% | 2.48% |

| インド | 6.17% | 5.51% | 6.65% | 5.36% | 4.37% |

| ブラジル | 3.21% | 8.30% | 9.28% | 4.59% | 4.27% |

特に欧米ではパンデミックと、それに続く2022年からのウクライナ戦争の影響を受け、2021年から2023年の変動率が大きい。日本もこの間にCPIがマイナスからプラスに転じている。

ただ2024年には各国とも落ち着いてきて、多くの国で2%台から4%台の範囲に収まっている。各国とも賃金の伸びは、物価の伸びに連動していると推測できる。さて、日本も果たして同じ状況があてはまると言えるのだろうか。

世界主要先進国の平均年収

ILOの正社員平均月収データでは日本は2021年までの値しか反映されていないので、次にOECDのデータから、世界主要先進国と日本の賃金レベルを把握してみたい。OECDデータで得られるのは、平均年収(Average annual wages)であり、ここではG7加盟国に加え、ILOのデータでも登場した欧州の高所得国、そしてお隣の韓国を比較してみる。

| 平均年収 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|

| ルクセンブルク | 82 893 | 86 970 | 86 675 | 89 767 |

| スイス | 80 085 | 82 730 | 84 092 | 83 332 |

| アメリカ | 80 804 | 82 197 | 79 882 | 80 115 |

| ベルギー | 70 430 | 72 655 | 71 146 | 73 206 |

| オランダ | 75 533 | 74 671 | 71 776 | 70 185 |

| カナダ | 66 539 | 66 853 | 66 066 | 66 211 |

| ドイツ | 67 206 | 67 369 | 65 822 | 65 719 |

| フランス | 57 565 | 59 834 | 60 086 | 59 087 |

| OECD平均 | 58 636 | 59 601 | 58 339 | 58 232 |

| イギリス | 57 283 | 58 341 | 57 323 | 57 617 |

| 韓国 | 50 999 | 51 108 | 49 413 | 49 062 |

| イタリア | 49 359 | 51 585 | 50 263 | 48 874 |

| 日本 | 48 257 | 48 662 | 48 015 | 46 792 |

ルクセンブルクやスイスといった欧州の高所得国との差は歴然であるが、G7加盟国の中でも日本はイタリアより低い7カ国中最下位。OECD平均よりも、さらにOECD加盟歴の浅い韓国よりも低いという、極めて残念な結果が判明する。

各国とも物価の上昇に連動して賃金も上がる傾向があるのだが、日本ではCPIがマイナスからプラスに転じても、平均年収は上がらないどころか、むしろ下がるという、世界でも極めて特殊な状況となっているのだ。

さいごに

筆者はパンデミックが始まる直前の2020年2月に中東欧のポーランドに赴任し、2024年9月末まで約4年半の駐在生活を過ごした。民主化以降ずっとプラス成長を誇ったポーランド経済は、日本よりも厳しいロックダウン政策により2020年に初めてマイナス成長となった。

しかし翌年以降、成長率は再びプラスに転じ、さらに隣国ウクライナがロシアに侵攻された2022年2月以降、欧州全域、特にロシアやウクライナと国境を接する中東欧諸国やバルト三国で見られた一時20%に迫るインフレ率に苦しみながらも、経済は順調に発展していることを目の当たりにした。

生鮮食品や乳製品などを中心に価格が2倍近くにまで上がったものも少なくないが、国民の賃金も物価高騰に負けずに上がっていった。特にIT関連の賃金の伸びは著しく、ここ最近では外食価格がどんどん上昇しても客足はかつてなく順調で、ワルシャワ中心部には新たな店も続々と増え、国民の購買力の底堅さを見せつけている。

2024年10月に筆者が日本に帰国すると、5年前と比べあらゆるモノの値段が上がっていることに当然気づいたが、それでも品質と安全性で高い水準を誇る食品や外食の価格が欧州よりも断然低いことに驚き、それゆえにインバウンド客の激増にも納得した。

ただしコメを筆頭に食品価格は毎月のように値上げされ、生活者の暮らしが日増しに厳しくなっている現状に、日本の賃金水準が物価高騰に全く追いついていない事実を痛感させられた。そこで生活者の肌感覚だけでなく、あらためて公平かつ客観的なデータから現状を把握しようと考え、賃金の国際比較を、名目値と実質値、PPP調整などの理解とともに今回行なった次第である。

総務省による最新(2025年2月)の消費者物価指数「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)2月分(2025年3月21日公表)」によると、総合指数は2020年を100として110.8(前年同月比3.7%の上昇)、生鮮食品を除く総合指数は109.7(前年同月比3.0%の上昇)、生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数は108.7(前年同月比2.6%の上昇)という結果となった。

やはり食品価格の高騰が影響し、特に生鮮野菜は前年同月比28.0%(中でもキャベツは130.5%)、穀類は21.9%(うるち米は81.4%)を記録している。アメリカの政権交代を機に円安から円高基調となったことで輸入品価格の高騰は幾分抑えられるようになった一方、コメや生鮮食品など、より生活に影響するモノの価格は高騰するばかりだ。

本来こういった物価上昇に際しても、賃金上昇が負けずに追いついていれば、ポーランドや東南アジア諸国のように経済成長が持続できるはずだが、日本の賃金動向の趨勢は、ILOやOECDのデータで読み解いた通り、非常に厳しいものである。 本コラムでは政府や日銀の政策について議論することは避けるが、私たち国民一人ひとりが、日々の生活での実感だけでなく、客観的なデータを参考に海外の状況とも比較しながら、また不確実性が増す国際情勢を注視しながら、国内の現状や問題点を多角的に理解する姿勢が求められていると言えよう