接続と切断の休暇学ー法政大学 キャリアデザイン学部 教授 梅崎修氏

目次 [もっと見る]

休暇に集まる関心と偏った休暇事情

「働き方」と「休み方」

私は休暇が気になって休暇の研究を続けている。2024年もゼミ生たちと一緒に休暇の調査を続けてきた。「休むことなんて、働かなければいいだけじゃないか」と思う人がいるかもしれないが、働くよりも休むほうが複雑で難しいのだ。

休暇に関心を持っているのは私だけではない。書店に行けば、「休暇」や「休み方」がタイトルに含まれる本は多い。これに加えて、休養、睡眠、ワーケーションなどの言葉も見つけることができる。

これまで我々は、働き方ばかりに注目をしてきた。働き方ばかりを改革をしようとしていた。余暇は「余った暇」と書く。すなわち、働き方を決めたらば自動的に休み方が決まっていたのである。しかし現在、働くことと休むことは同時に考えねばならない。いやむしろ、休み方を先に決めなければ、働き方を考えることもできない。

加えて、知識労働が増えてくると、休むことの価値が大きく変容した。肉体労働にとって、休暇の目的は第一に疲労の回復であったと言えよう。しかし、知識労働においては肉体的回復よりも心理的疲労の回復、さらに休むこと自体が仕事のパフォーマンスをあげることができるかが問われるようになった。

新しいアイデアを生み出すためには、よく弛緩し、よく遊ぶ必要があるのだ。休暇は、余った暇ではなく、働くと休みを上手に調和させるものへと変化している。

日本人の「休み方」の特徴

ところが、日本人の休み方は、他の先進国と比べると歪んでいる。黒田祥子氏の研究によれば[1]、かつてのような長時間労働は改善されているが、まだまだであることがわかる。

生涯における総休暇時間は、平均的に見ると、必ずしも短いとはいないかもしれない。黒田氏の研究が指摘するように、その理由は日本人の平均寿命が長いからである。要するに、定年退職後の時間(=休暇)が長いだけなのである[2]。

そして、週末の休暇時間が長くなるという傾向があるとも言われている。このような「まとめて休む人たち」が、高い生産性の創造的な人材と言えるのであろうか。働き方改革よりも、まず休み方改革が必要になったのは、求められる人材像の変化がその背景にある。

休暇の歴史と自律的休暇の時代

休暇にも歴史がある。現在の休暇を考えるためには、その歴史を把握する必要がある。

日常に埋め込まれた休暇

まず、前近代社会において、休暇は農耕のような自然のリズムの中に埋め込まれていた。基本的には、農作業は、日が落ちれば止めるし、秋の収穫が終われば休みが訪れる。要するに、自然のリズムに従って働くことと休むことが決まり、祭りや湯治などの休暇が決まっていた。

民俗学では、ハレ(非日常)とケ(日常)という概念がある。ハレ(休暇)→ケ(日常)→ハレというリズムに、人間は埋め込まれていた。このような休暇を「埋め込まれた休暇」と呼ぼう。

管理の対象となった休暇

ところが、近代になって農耕よりも工場などの労働が主になると、労働と休暇は管理される対象となる。肉体の疲労が測定され、その肉体の疲労が回復(≒再生産)する計画が立てられた。資本主義の勃興期には、このような管理のルールが未整備で労働者に対して一方的に負担を強いるような労務管理が行われていたが、その後法整備が進んだ。

もちろん、現在もルール違反の企業も存在するが、そのような問題点にはここでは触れず、法定労働時間などのルールが、基本的に肉体の疲労と回復という考え方をベースにしていることを確認しておきたい。 休暇は、科学的に(医学的に)計算し、管理されるものとなった。この休暇を「管理される休暇」と呼べば、基本的には現在もその枠組みは変わらない。ただし、徐々にこの定義に当てはまらない休暇が生まれている。

個人が自律的に選ぶ休暇

知識労働者の中で、副業や分散型ワークが増えてくれば、誰が労働者の働き方や休み方を管理するのかという課題が生まれる。また、休むことが肉体的疲労の回復以上の価値を持ち始めると、「休みと働く」の境界線を曖昧化させる取り組みも生まれてきた。ワーケーションはその代表例である。

知識労働者の生産性とは、クリエイティビティなのである。時間をかけてもアイデアが生まれなければ、無駄と判断される。どうやってクリエイティビティになるかという問いに答えようとすれば、個々人が自分の仕事に合わせて、積極的に休み方を選ぶ必要がある。

つまり、一部の仕事にとって、休暇は管理されるものから、積極的に個人が選び取るものとなった。このような新しい休暇のスタイルをポスト近代社会における「自律的休暇」と呼びたい。

表1に示したのは、休暇の歴史のまとめである。もちろん、すべての人が「自律的休暇」を選択しているわけではない。現在でも多くの労働者によって「管理される休暇」が中心であろう。しかしその一方で、日本経済の問題視される時に、その批判の対象は日本企業が新しい事業や製品を生み出すことができなくなったというクリエイティビティの低さが批判されている。つまり、少しずつ自律的休暇の割合が増えてくるべきなのだ。

であるならば、我々は、現代の休暇学を議論せねばならないと言えよう。

| 時代区分 | 休暇理念 |

|---|---|

| 前近代 | 埋め込まれた休暇 |

| 近代 | 管理される休暇 |

| ポスト近代 | 自律的休暇 |

休暇がもつ切断と接続という二面性

切断と接続の機能

休暇を議論する際に最大の難しさは、休暇には切断と接続の二面性があるということである。たとえば、ワーケーションを取り上げてみよう。ワーケーション先のコワーキングスペースで、地元の人たちや同じワーケーションをする人たちと交流することもあれば(接続系)、いつものオフィスでは何かと声をかけられるので、一人籠って仕事に集中することもある(切断系)。

切断にも接続にも、それぞれの機能がある。まず、接続は具体例があげやすい。要するに、ワクワクするような場所や人との出会いが接続なのである。

教育工学者の上田信行氏は、「本気で物事に取り組んでいるときのワクワクドキドキする心の状態」をplayfulと呼び、学習はもちろん、新しい価値の創出につながることを指摘している[3]。接続(新しい交流)が生み出す刺激が創造的なplayfulな状態を生み出すのだ。

一方、切断は、孤独という価値がある。哲学者の谷川嘉浩氏は、スマホとSNSによって生まれた「常時接続社会」の弊害を指摘し、失われた孤独の価値を再評価している[4]。この孤独には多様な効果があるので、切断系は複雑である。

たとえば、人の創造的活動を概念化したワラスの4段階説(Wallas’ 4stages theory)では、アイデアが閃く前の「あたため期」という「心ここにあらず:マインドワンダリング」という心理状態が重視されている。あれこれと拡散的に思考する状態は、一人になった時に生まれやすい、心の働きを自由に遊ばせるような動きである。

その一方で孤独は、自分の経験にじっくりと向き合う機会を生み出してくれる。過去の経験と向き合う深い内省(観想)も、今ここにある経験に集中するマインドフルネスも、みんな切断による孤独な休暇が与えてくれた貴重な機会とは言えないだろうか。

我々は接続しすぎる社会に生きているからこそ、あえて切断することが必要なのではないか。

切断と接続の効果

拡散と収束のリズム

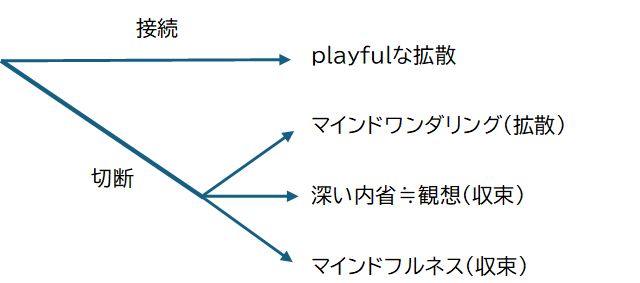

以上の切断と接続の効果をまとめると、図1のようになる。接続の1タイプ、切断の3タイプがある。この4つはどのように組み合わされているのだろうか。芸術家の創造性を探索する脳神経科学者の大黒達也氏は、間のクリエイティビティについて次のように述べている[5] 。

「ヒトの創造性には既存の知識の枠の中に表現を収めようとする表現意欲(収束的思考)と、既存の知識から逸脱しようとする表現意欲(拡散的思考)の相反する2つの力が互いに引き合うような形で存在しているのです。(大黒達也(2020)『芸術的創造は脳のどこから産まれるか? 』(光文社新書) p.135)

休暇の整理にこの図式を使わせてもらおう。図1の休暇の4タイプの中では、playfulとマインドワンダリングが「拡散」、深い内省とマインドフルネスが「収束」に位置付けてみたら面白い。

そのように位置付けるというアイデア(仮説)によって、我々には、この二つをどのように組み合わせるか、ゆらぎつつも如何にリズミカルに調和させるかという課題が生まれる。すなわち、拡散しつつ収束しつつ、収束しつつ拡散するという最高のリズムが良い休暇には必要なのである。 ようやく休暇学の研究/実践の目標が見えてきた。このような魅力的なリズムに向けて我々は試行錯誤を続けるべきなのである。

マイナビキャリアリサーチLab特任研究顧問 梅崎修

[1]黒田祥子(2012)「日本人の余暇時間-長期的な視点から」『日本労働研究雑誌』No.625を参照した。

[2]WHOが発表した世界保健統計(2023年版)によると、日本人の平均寿命は84.3歳、世界第1位である。

[3] 上田信行(2020)『プレイフル・シンキング[決定版] 働く人と場を楽しくする思考法』(宣伝会議)

[4] 谷川嘉浩(2022)『スマホ時代の哲学-失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

[5]大黒達也(2020)『芸術的創造は脳のどこから産まれるか? 』(光文社新書)。

以下の対談も参考になる。脳神経科学における創造性やクリエイティビティとは何か──『つむぐ、キャリア』で必要となるキャリア開発の視点から創造性の重要性を考える