SNS就活最前線!SNS活用による情報の偏りについて(第3章)

目次 [もっと見る]

はじめに

第1章では、デジタルネイティブ世代のSNS就活について、インターネットの登場前からSNSの登場にかけて就職活動がどのように変わったのか、そして現代では半数以上の学生が就活においてSNSを活用していることを述べた。第2章では、企業が採用広報などにおいてSNS活用が増えている様子についてみてきた。

ここまでSNS就活の学生側と企業側について見てきたが、SNSの利用については世の中でさまざまな問題が指摘されている。総務省の情報通信白書によると、「SNS等の普及によりインターネット上ではあらゆる主体が情報の発信者となり、様々な情報を容易に入手することが可能となる一方、違法有害情報や偽・誤情報の 拡散、情報の偏り等データの流通や活用をめぐり様々な課題が生じている。」としており、課題感を持って記載されている。

また、この課題への対策については「データ流通・共有・活用の場となるプラットフォーム事業者を含む多様なステークホルダーの一層の取り組みが求められる。」と、データ活用の場の提供者への指摘もされているが、同時に「デジタルサービスを使う側のリテラシーの向上も必要である」と記されている。

そこで第3章では、

- 利用者側で注意できることの一つとして、課題の一つとして考えられている「情報の偏り」はどのような仕組みで生じるのか

- 就職活動においてSNSの活用が広がる中で、学生がSNSを活用する際にどのようなことに注意をするべきなのか

について見ていく。

レコメンド機能とは

まずは、情報の偏りが生じる仕組みについて見ていく。そもそも情報の偏りが生じる要因の一つとして、レコメンド機能がある。レコメンド機能とは、システムがユーザーの行動履歴や興味・関心を分析し、それに基づいてユーザーに適した情報やコンテンツを提案する機能のことを指す。たとえば、オンラインショッピングサイトで以前に購入した商品や閲覧した商品をもとに、新たな商品をおすすめする機能が挙げられる。

この機能は、機械学習や人工知能のアルゴリズムを活用して実現されており、ユーザーが興味を持ちそうなコンテンツを予測し表示でき、SNSにおいても、ユーザーのプロフィール情報や投稿内容をもとに、関連性の高い求人情報やコンテンツを提案できる。

レコメンド機能の認知

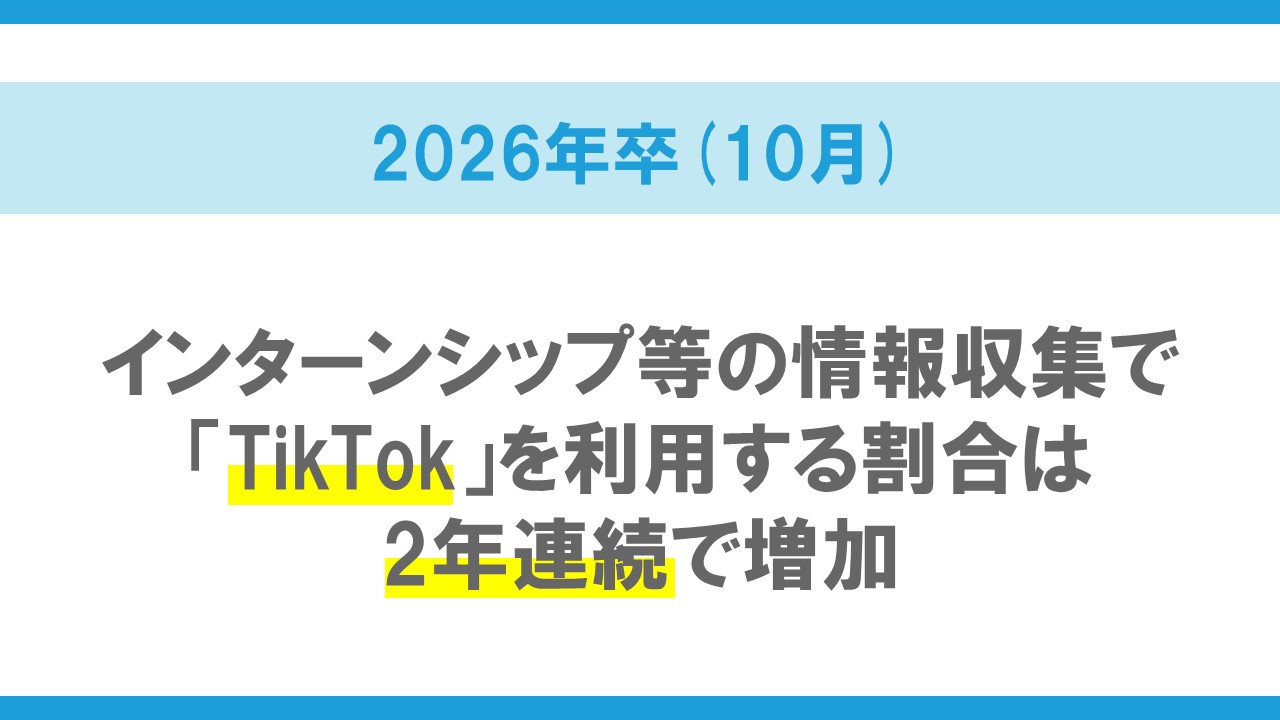

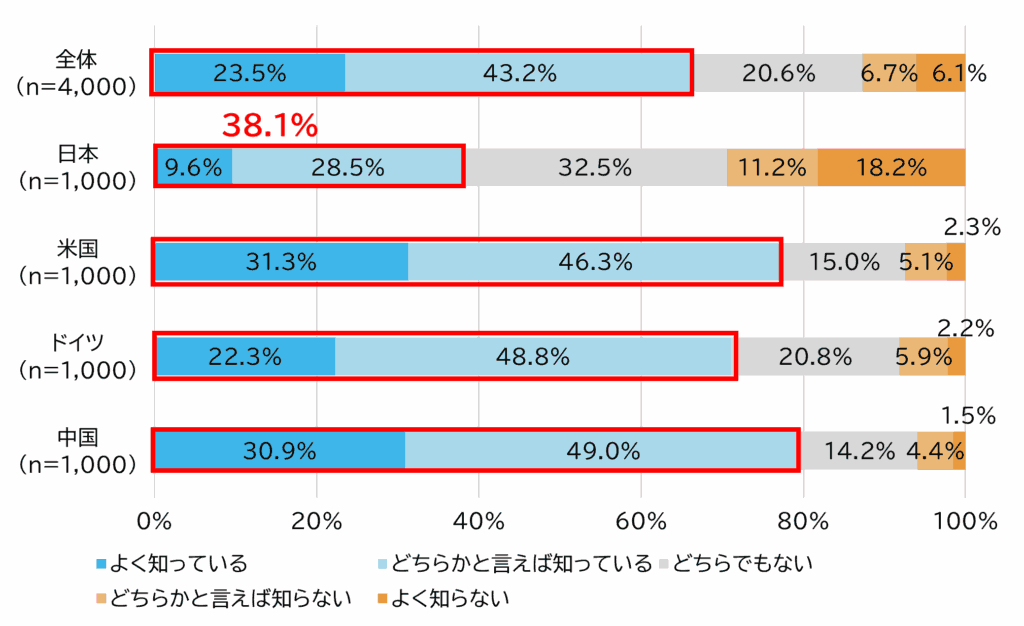

総務省が発表した「ICT基盤の高度化とデジタルデータ及び情報の流通に関する調査研究」によると、検索結果やSNS等で表示される情報が利用者自身に最適化(パーソナライズ)されていることを認識しているかの割合は、日本では「よく知っている」+「どちらかと言えば知っている」の合計が44.7%となっており、全体の割合を見てみると74.9%、米国では87.7%、中国では86.4%となっており、他国と比べても日本においてはSNSから得られた情報がパーソナライズされているという認識が低いことがわかる。

レコメンド機能活用のメリット

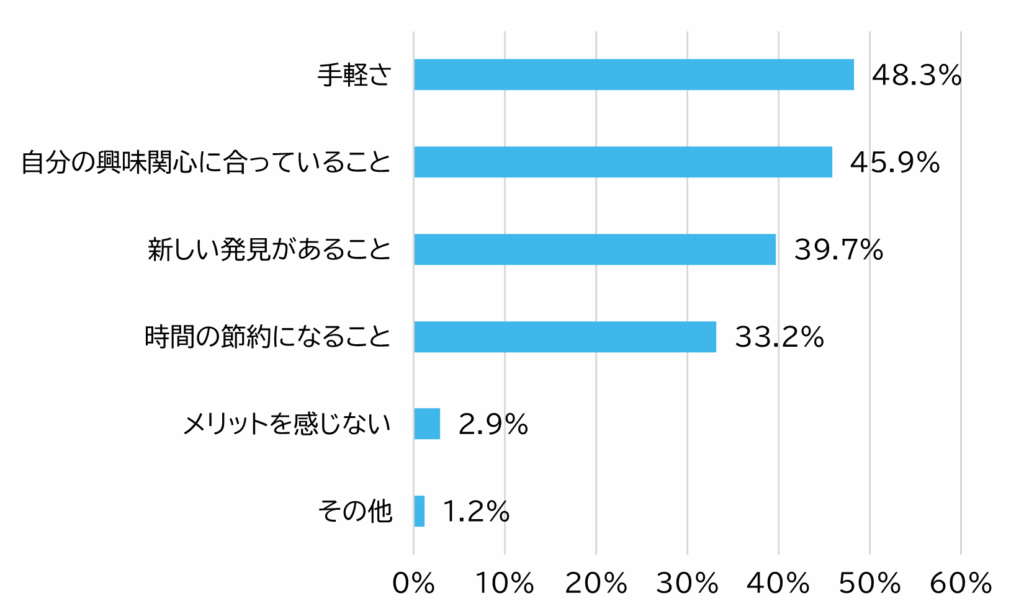

マイナビ2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)では、レコメンドやパーソナライズがあることを前提としたうえで、そのメリットを聞いた。

同調査において、学生が企業情報を自分で探す際にレコメンドされたりパーソナライズされたりする情報を利用するメリットを聞いてみたところ、情報を探す際の「手軽さ」という回答が48.3%となった。また、「自分の興味関心にあっていること」が45.9%、「新しい発見があること」が39.7%となっている。

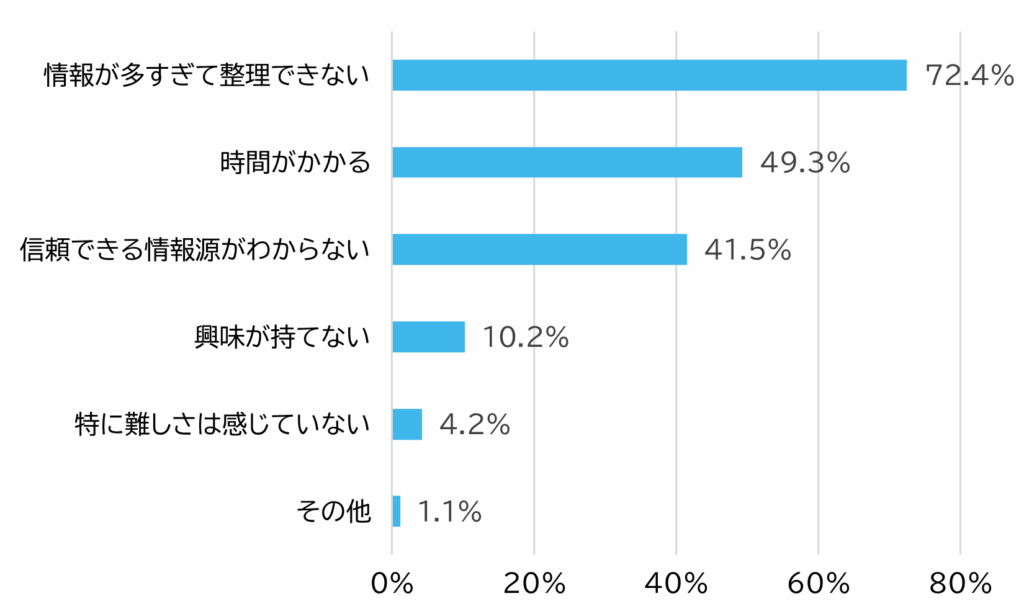

大量の企業情報がSNS上に存在する中で、自力で一つひとつの情報を確認し、比較するのは時間と労力がかかる。実際に企業情報を自分で探す際に、どのような難しさを感じるかを聞いた結果では、「情報が多すぎて整理できない(72.4%)」や「時間がかかる(49.3%)」などが上位に挙がった。

その点、レコメンド機能は過去の行動履歴や興味関心に基づいて、自動的に関連する情報を提供してくれるため、学生にとっては非常に便利な機能である。たとえば、企業研究をする場合、もともと関心を持っているA社のSNSでの発信情報を調べていると、同じ業界のB社や同じ業種を募集するC社を、システムが新たにレコメンドしてくれる。

就活生が検索した中で関連する企業や職種などの情報を提供してもらえるため、ただ検索するだけでは見つけられなかった企業や仕事との出会いとなり、就職活動においても自分用にカスタマイズされた情報は大いに役立つことだろう。

情報の偏りによる危険性

だがこの便利な機能がもたらす恩恵の陰には、ネガティブな影響も存在する。レコメンド機能は、特定の嗜好性やアルゴリズムから外れた多様な情報に触れる機会が制限されるリスクがあるのだ。

就職活動においても多様な視点を持つことが困難になり、自らの可能性を狭めることになりかねない。それが「フィルターバブル」や「エコーチェンバー現象」と呼ばれる現象である。

フィルターバブルとは

フィルターバブルとは、個々のユーザーの嗜好性や興味関心によって情報がフィルタリングされ、特定の情報だけが表示される現象だ。

SNSに表示されるコンテンツや検索エンジンの履歴などから自分用にカテゴライズされた情報の泡の中にいるかのように特定の情報によって囲まれ、他の情報に触れづらくなる様子を表している。フィルターバブルによって取り入れる情報の多様性が損なわれるため、自分と異なる意見に対する理解が阻害される恐れがある。

エコーチェンバー現象とは

エコーチェンバー現象とは、インターネットやSNS上で自分と同じ意見や視点を持つ情報ばかりが集まり、異なる意見や新しい情報に触れる機会が減少してしまう現象を指す。

同じ価値観や意見を持ったユーザー同士が集まる空間では、自分と同じような意見や考えが発信されるため、それが世の中の一般的な考えであるかのような錯覚を与えてしまう恐れがある。また、「令和5年度情報通信白書」のなかで何度も同じような意見を聞くことで、それが正しく、間違いのないものであると、より強く信じ込んでしまう傾向にある。」と指摘されている。

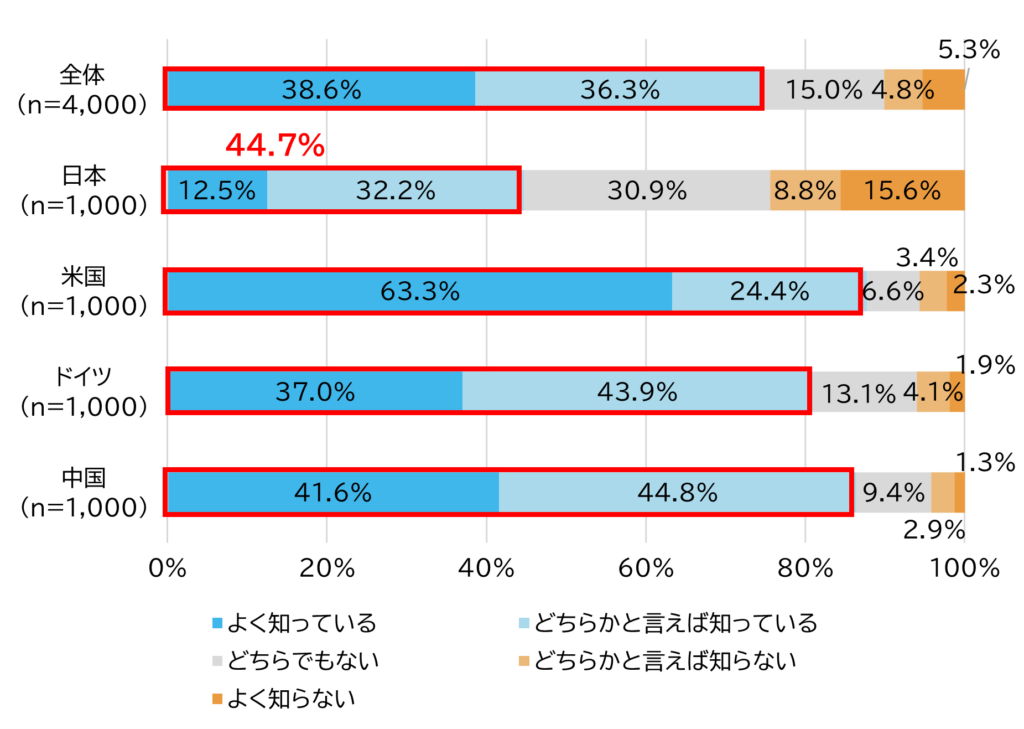

総務省の「ICT基盤の高度化とデジタルデータ及び情報の流通に関する調査研究」を見てみると、SNS等で自分の考え方に近い意見や情報が表示されやすいことに対する認識の有無について、日本は「知っている」(「よく知っている」+「どちらかと言えば知っている」の合計割合)が38.1%となっている。

全体の「よく知っている」+「どちらかと言えば知っている」の合計割合が66.7%となっており、この「知っている」の割合は米国では77.6%、ドイツでは71.1%、中国では79.9%となっており、他国と比べるとに日本では「SNSのアルゴリズムによってカテゴライズされた情報に囲まれているという認識」が低い傾向にあることがわかる。

SNS就活における情報の偏りのリスクについて

就職活動においてもこのような現象は起こりうる。まず、就活生が登録したプロフィールや興味のある業界、企業やインターンシップの情報を検索エンジンやSNSで検索する。すると、SNSや検索エンジンのアルゴリズムがその就活生個人向けにパーソナライズした情報を表示させ、次第にその就活生のSNSでは特定の業界や業種の投稿や情報の表示が多くなる。

それにより、閲覧する情報が限られることによって他の業界や業種の情報を見ることが少なくなり、興味関心を抱かなくなる可能性がある。こういった形でフィルターバブルは形成されるのだ。

さらに、SNS上では、同じような企業や職種を志望する学生同士のコミュニティが形成されることも多い。そこで同じ価値観や目標を持つフォロワーたちとのやり取りが中心となることで、世の中にはたくさんの企業やキャリアの選択肢があるにもかかわらず、知らないうちに自分自身のキャリア選択の可能性を狭めていることも懸念される。

学生の情報収集方法

前段でSNSを活用した就職活動での情報収集リスクについて見てきたが、今の若者が就職活動をSNSに依存しているかというとそうではなさそうだ。

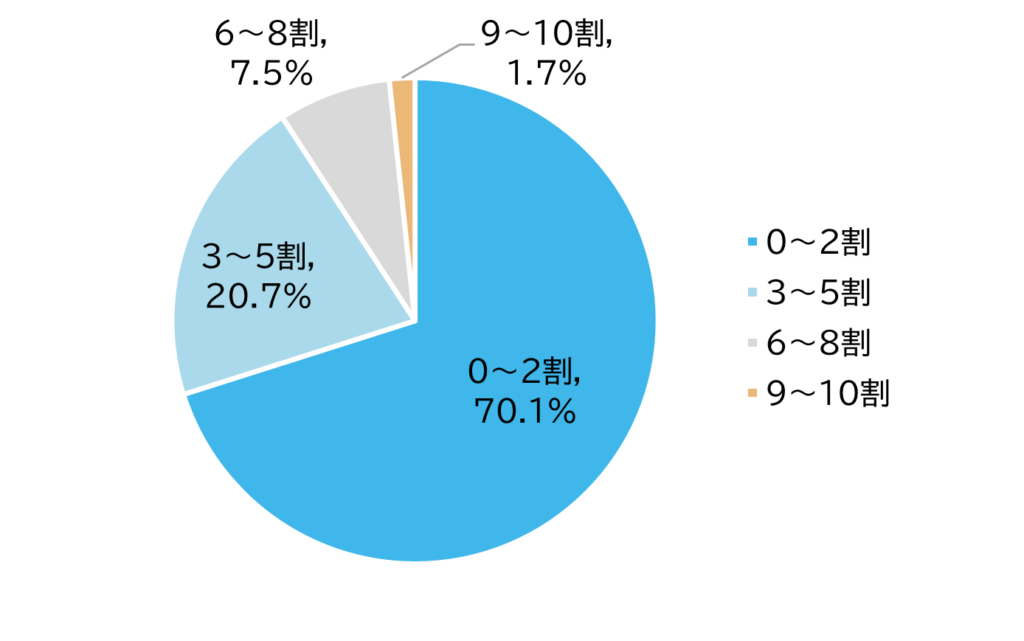

興味を持った企業のうち、SNSがきっかけで興味を持った企業の割合を聞いた結果では、もっとも多かった回答は「0割(41.3%)」となった。ナビサイトや合同説明会などで知り、興味を持った企業について、前回同様に補助ツールとしての活用と考えられる結果となった。

おわりに

本コラムでは、SNSを活用した就職活動のメリットとリスクについて述べてきた。SNSのレコメンド機能は、学生にとって便利で効率的な情報収集手段となり得るが、その一方でフィルターバブルやエコーチェンバー現象といった情報の偏りのリスクも存在する。これらのリスクを理解し、多様な情報源からの情報収集を心掛けることが重要だ。

また、就職活動は幅広い業界や会社、仕事を知ることができる絶好の機会だ。そのような就活生の特権とも言える期間に、閉ざされたコミュニティの中で偏った情報や意見にばかり浸かってしまうのはもったいないと感じる。

特に最近ではインターンシップやオープン・カンパニーを実施する企業も多く、学生には幅広い職業理解の機会にあふれているため、そういった機会をうまく活用し、SNS上の情報だけでは得られない体験を積み重ねていくことも偏った情報に惑わされないことへのポイントとなる。

情報取集手段の一つとしてSNSを活用しつつ、幅広い視野を持って多様な企業や業界に目を向けることで、より充実した就職活動を実現できるだろう。SNSを賢く利用し、自分の納得のいくファーストキャリアを選び取ってほしい。