部下を主役に押し上げる育成法とは~スキャフォルディングの活用~

今、マネージャーのみなさまはさまざまな職場の課題に直面しています。部下の育成や業務の進捗管理、生産性の向上、多様性への対応、チームのモチベーション向上——どれも非常に“重たい”タスクでありながら、思うように時間をかけられないという現実があります。

このような中で、「部下が主体性を発揮してくれたら」と考えるマネージャーは、多いはずです。指示をせずとも、部下自身が目的や目標に向かって試行錯誤を重ね、一人で仕事を進めてくれたら、マネージャーはどれほど助かるでしょうか。

一方で、主体性を育むことは、一筋縄ではいかないものです。本コラムでは、主体性を促すことの難しさと、それを乗り越えるためのスキャフォルディングという育成アプローチを紹介します。「指示をしない導き方」について一緒に学んでいきましょう。

目次 [もっと見る]

部下の主体性を阻害するのは、上司の何気ない一言

まずは、主体性を高めるセオリーについて押さえていきましょう。

主体性とは?

主体性とは、一言で言えば 「自分で考え、行動する力」 です。具体的には、「(上司や同僚に指示されることなく)目的達成や問題解決のために自ら能動的な姿勢で活動を展開していこうとする心理特性」 と定義できます。

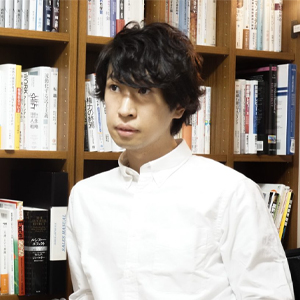

この主体性の源となるのが「自分が主人公である」という自己決定感です(※1)。部下自身が 「この仕事を動かしているのは自分だ」 という感覚を持つことが何よりも大切です。自分が「主役」だからこそ、難しい局面であったとしても、何とかしようという思いが湧き上がり、前に一歩踏み出そうとする姿勢が生まれるのです。

反対に、「自分は脇役だ」「上司の手駒だ」と感じれば主体性は低下してしまいます。自分が何を考えようが、発言しようが、状況を変えることはできない。最終的にすべてを判断するのは上司だ。部下がそんなふうに自分のポジションを位置づけてしまうと、彼らに主体的な動きを期待することは難しくなってしまいます。【図1】

何気ない一言に気を付ける

だからこそ、上司として注意したいのは「何気ない一言」です。たとえば、部下が自分なりに考えて出したアイデアに対して、上司が 「それは違う」「それでは十分じゃない」 と即座に否定すれば、部下の主体性はたちまちしぼんでしまうでしょう。

上司としては軌道修正のつもりでも、部下は「結局、“コントローラー”を握っているのは上司じゃないか」と感じてしまい、次第に「操作」されるのを待つ姿勢を取るようになるでしょう。一度この状態に陥ると、「自分が主役だ」という感覚を取り戻すのはなかなか大変です。

ジレンマを解消する「足場かけ」の技術

上司が指示や注意の仕方を間違えてしまえば、部下は自分のキャラ設定を「脇役である」と認識していきます。しかし、部下を「主役」にすべきだからと言って、完全に仕事を任せてしまうのはリスクが大きいものです。特に、経験の少ない新入社員や若手社員には丁寧に指示をしたり、知識を提供することも必要です。何らかの軌道修正をしなければ、それこそ取り返しのつかないコストを支払うことになってしまうかもしれません。

多くのマネージャーが、この“コントローラー問題”を抱えています。部下に完全に任せるのはリスクがある。しかし、主体性も伸ばしたい。このジレンマを抱えながら、もどかしい気持ちで部下の背中を見送る人は少なくないでしょう。

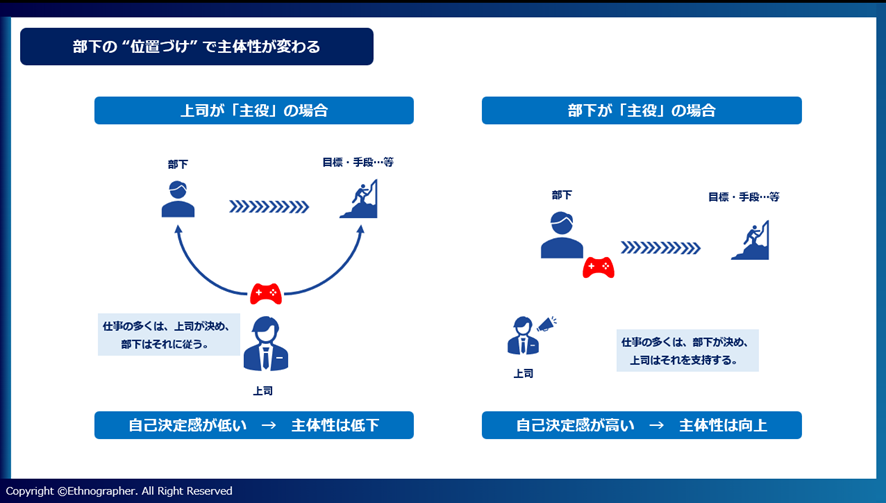

スキャフォルディング(足場かけ)

このようなジレンマを解消する手段として注目したいのが「足場かけ(Scaffolding:スキャフォルディング)(※2)」のアプローチです。スキャフォルディングとは、もともと教育心理学の分野で用いられる概念で、学習者が 「自力では難しい課題を達成できるよう、一時的に支援を提供する」 方法です。【図2】

このアプローチのポイントは、「上司が答えを教えること」ではなく、「部下が自分で考え、解決策を見出せるように間接的に導くこと」にあります。上司は黒子役となって、主役である部下を支援するのです。

たとえば、小学校の先生を思い浮かべてみてください。先生は授業の最初に、黒板を使って全体に向けて基礎的なレクチャーを行いますが、その後、生徒一人ひとりの進捗に応じて個別のサポートをしていきます。計算ミスをしている生徒には「もう一度計算してみよっか、式はいいと思う」 とヒントを与える。問題を読み間違いしている生徒には「問題文を読み直してみるといいかもね」とそっと声をかけていきます。

間違っていてもあからさまに「不正解!」などとは言いません。また、正しい計算方法をその場で丁寧に教えることもしません。子供たちが自分の力で問題をクリアできるように、自分の力を信じられるように、そっと前に踏み出すための“足場”を用意してあげるのです。

このように、相手に合わせて必要なサポートを適度に提供しながら、相手が 「自分の力で解決できた」 と感じるように導いていくのがスキャフォルディングです。

関与レベル別「足場かけ」コミュニケーション

スキャフォルディングを職場で効果的に活用するためには、まずどのような相手に適用すべきかを理解することが重要です。上司が適切なタイミングで関わり方を変えながら支援を行うことで、部下は「自分で乗り越えた」という実感を持ち、その気持ちに背中を押されるようにより主体的に行動できるようになっていきます。

一般的に、スキャフォルディングが効果を発揮するのは成長過程にあり、「主役」の感覚を持てていない部下です。たとえば、新しい業務を担当し始めたばかりの若手社員や、これまで経験したことのない課題に直面している部下が適切なターゲットです。また、部下が自分なりに努力しているものの、方向性が定まらずに迷っていたり、思考が堂々巡りになっていたりする場面でも活用できます。

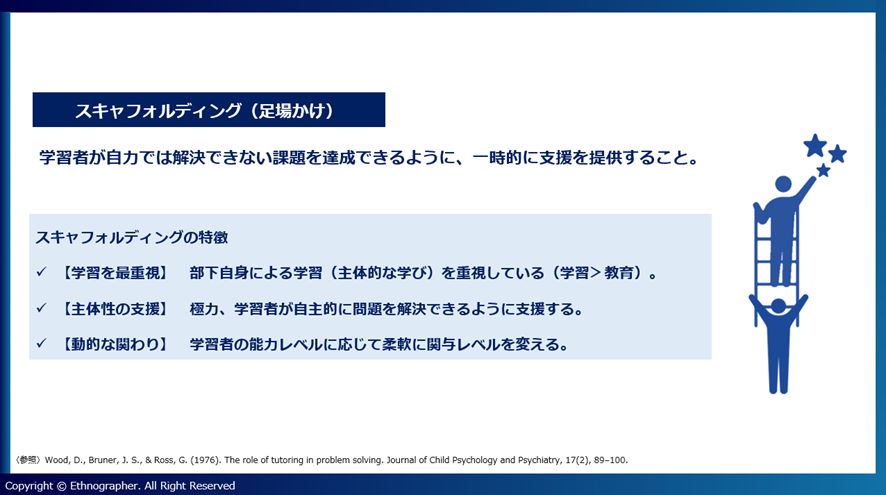

では、具体的にどのように関われば良いのでしょうか。基本的には、部下の反応を見ながら少しずつ関与レベルを調整していくのが良いでしょう。少しずつ具体的な“ヒント”を与えていく感覚です。少ないヒントで答えを出せたときほど嬉しくなるのと同じで、上司の関わりが少ない状態で一歩踏み出せたときほど部下の「主人公」な感覚は強くなります。

このレベル別の「足場かけ」について、具体的な関わり方を見ていきましょう。

レベル1(関与度:LOW)【前提確認・現状整理】

まずは、もっとも関与レベルの低い関わり方についてみていきましょう。「前提確認・現状整理」です。部下が自分の状況を俯瞰できるように、前提や目的について確認したり、今やっていることを整理したりするように関わるアプローチです。

このレベルのスキャフォルディングは、すでにある程度経験を積んでいる部下が、一時的に混乱していたり、方向を見失っていたりする場面で有効です。たとえば、普段はスムーズに業務をこなしている部下が、今回に限って何か引っかかっているような様子を見せているとき、上司が少しだけ介入して 「そもそもの目的を思い出させる」 ことで、自ら正しい方向へ進めるようになります。

この際、上司がするべきことは、「部下が何に迷っているのか?」を探りながら、業務の目的や前提条件を再確認していくことです。「この仕事の最終的なゴールって何だったっけ?」といったシンプルな問いを投げかけるだけで、部下は自分の思考を整理し、軌道修正できる場合が多いのです。

活用例①目的の確認

業務の最終的な目的や目標を思い出させる。

部下が作業に没頭しすぎて全体像を見失っている場合、原点に立ち返るよう促すコメントです。部下自身に目的を再確認させることで、軌道修正のきっかけを与えます。

活用例②効果・進め方の確認

どのような効果やパフォーマンスが求められているか、整理を促す。

業務の流れが複雑になり、どこにフォーカスすべきか迷っている部下に対して、全体の構造を整理しながら考えることを促すコメントです。自ら思考を整理する時間を持たせることで、冷静に問題に向き合えるようにしていきます。

活用例③前提条件の確認

部下が見落としている前提の不一致に気づかせる。

部下が前提や基本を意識しすぎて、状況の変化に対応できていない場合に使えるコメントです。原理原則や基本を持ち出すことが今も妥当かどうかを考えさせることで、必要な軌道修正を部下自身が判断できるように導きます。

レベル2(関与度:MIDDLE)【問いかけ】

前提を確認しても部下が迷いから抜け出せない場合、次のステップとして 「問いかけ」によって気づかせる働きかけを行います。この段階では、状況を整理するだけではなく、考えるための“焦点”や“切り口”を質問形式で提示して、より深く思考を促します。

活用例①軌道修正を促す

目的との整合性を考えさせ、現状の改善を促す。

部下が現在のやり方に疑問を感じているものの、何が違うのか明確にできていないときに有効な問いかけです。自ら目的を再確認しながら、より適切な方法を見つけるきっかけを与えます。

活用例②視点の提示

意識すべき視点や焦点を提示し、その視点で業務を見直すことを促す。

自分の思い込みに固執してしまい、客観的な視点が持てない部下に対して、状況を捉え直すよう促す問いかけです。外部の視点を意識させることで、顧客ニーズを意識させたり、新たなアイデアに気づかせたりする効果があります。

活用例③改善ポイントの提示

参考情報を提示して、業務の改善点を自ら見出させる。

「改善が必要かもしれない」と感じているものの、具体的な手段が思い浮かばない部下に対して、より具体的に考えさせるための問いかけです。上司が答えを提示するのではなく、視点やテーマのみを与えて、思考を深める“足場づくり”を支援します。

これらのアプローチの最大の特徴は、ヒントを与えつつも「断定」「指示」「評価」を一切しないところにあります。あくまでも最終的なアンサーは部下の口から引き出すことが求められるため、上司は方向性や注目すべき焦点だけを提示し、部下の思考を促すことに徹するのです。

レベル3(関与度:HIGH)【例示】

問いかけても部下がなかなか正しい方向に気づけない場合が、もう少し関与レベルを高めたアプローチを進めます。

より具体的な例示を用いてサポートするのが良いでしょう。「たとえば」と具体例を示すために、実際のところほとんど参考解答を提示しているようなものなのです。だからこそ大切なのは、「上司が答えを教えている」という態度を全く見せないこと。そして「部下が自分で考えるものだ」という姿勢を貫くことです。

このレベルのスキャフォルディングが効果的なのは、経験の浅い部下や、考える力がまだ十分に育っていないケースです。具体的な選択肢を示されることで、部下は「なるほど、こういうやり方もあるのか」と視野を広げることができるのです。

活用例①選択肢の提示

選択可能な手段を複数示してより深く具体的に考えさせる。

部下が何を選べば良いか分からず、思考が停滞しているときに使えるコメントです。2つの選択肢を提示しつつ、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを解説しています。部下自身に選択を託し、責任を意識させることで、主体的な判断を促す効果を見込めます。

活用例②参照例の提示

成功事例を提示して、業務の進行イメージを促す。

経験の浅い部下に対して、過去の成功事例を例示しながら、解決策をイメージしやすくするコメントです。単に「この方法を使え」と指示するのではなく、「応用できるとしたら?」と考えさせることで、部下が自分なりの解決策を導き出す手助けをします。

活用例③ベクトルの提示

他の例やパターンを示し、進むべき方向性を示す。

「Xが良い」という参考解を示しつつも、部下が他の可能性についても考えられるように、複数の例を示しながら、最終的な選択を部下自身に委ねるアプローチです。部下の活動内容に一定のコントロールを効かせながら、部下の「自分で決めた」という感覚も守ることができます。

レベル4(関与度:HIGH)【言い換え】

最後のレベルでは、よりダイレクトに部下の活動に働きかけます。「言い換え」は、部下の発言をそのまま受け取るのではなく、上司が適切に調整することで、より明確で実行可能なアイデアへと昇華させる手法です。

しかし、そのやり方によって、部下の理解を助けるのか、重要なポイントを強調するのか、あるいは新しい視点を付け加えるのかが変わります。ここでは、①解説②強調③追加 の3つのアプローチについて、それぞれの特徴と具体的な活用例を紹介します。

活用例①解説・説明する

部下の考えを整理し、より具体的に分かりやすく解釈する。

部下が自分の考えをうまく言葉にできないとき、または施策の内容や意図を十分に理解できていないと感じたときに、上司が説明的に言い換える方法です。このアプローチでは、施策がどのように機能するのか、どんな具体的な影響をもたらすのかを、上司が適切な言葉を用いて整理することが重要です。

特に、部下が曖昧な表現を使っているときや、考えがまとまりきっていないときに使うと、部下は自分の意見やアイデアの本質的な意味を改めて学ぶことができ、自信を持ってアクションに踏み出すことができます。

活用例②強調・アクセントをつける

部下の発言の重要なポイントを際立たせる。

部下がもっとも重要なポイントを理解していないときや、理解が曖昧に思えるときに、上司がもっとも重要だと考えるものを強調し、部下の意識をフォーカスさせるアプローチです。上記のコメントでは、部下がさまざまな施策を並列的に提示しています。これに対して、上司は「君の言うように」と部下が主体であることを確認しながら、特に「顧客との定期的なコミュニケーション」に注目するように促しています。

活用例③追加・補足

部下の発言に新たな視点や意味を付け加える。

上記のコメントでは、上司が部下に意識させたいことや取り組ませたいことを、「部下の意図」であるかのように言い換えてフィードバックしています。コメント内で部下は「業務の効率化」や「質向上」については一切触れていません。しかし上司が部下のアイデアを起点に、その意図を敢えて拡大解釈し、部下が効率化や業務の質も意識するように促しています。

このような「言い換え」のテクニックを上司が巧みに行使する会話では、面白い現象が起こります。新たなアイデアを付け加えられた部下は「ハッ」とした様子で上司の言ったことをまるで指示されたかのようにメモを取っているのですが、実際に部下のその後の言動を確認すると「あくまでも自分の考えたアイデアだ」と認識しているかのような振る舞いをし始めるのです。

研究によれば、人は良いアイデアやプランは「自分の」努力や発想のおかげと解釈する傾向があることが示されています(※3)。傍から見れば、「上司の」アイデアが豊富に盛り込まれた内容でも、部下自身は自らのアクションに自信を持ち、「これは自分の仕事だ」という感覚をより強めていくでしょう。

これまでに挙げたようなスキャフォルディングのアプローチを、部下の状況に合わせてうまく使っていくことで、業務の質を担保しつつ、部下の「主役感」を育んでいくことが可能です。【図3】

部下の主体性を育む難しさとやりがい

マネージャーという立場は、部下の成長を支えながら、同時に組織のパフォーマンスを維持しなければならないという、非常に難しいバランスの上に成り立っています。部下に任せすぎればミスが発生するリスクが高まり、かといって細かく指示を出しすぎれば主体性が失われる――。

スキャフォルディングという手法は、このような難しさを乗り越えるための一つのアプローチです。ただし、部下の成長段階や特性に応じて関わり方を変え、適切なタイミングで介入し、徐々に支援を減らしていく必要があり、根気強く部下と関わり続けることが求められます。

部下の主体性を尊重しながら、必要なサポートを適切に提供する。これは決して楽な道ではありませんが、その先には、より強く、柔軟な動きをする部下の成長が待っています。試行錯誤しながら、ぜひ実践してみてください。関わり方一つで、部下の成長は大きく変わるはずです。

<参考文献>

※1 Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.

※2 Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.

※3 Zuckerman, M. (1979). Attribution of success and failure revisited, or: The motivational bias is alive and well in attribution theory. Journal of personality, 47(2), 245-287.

著者紹介

神谷俊(かみや しゅん)

株式会社エスノグラファー 代表取締役

バーチャルワークプレイスラボ 代表

企業や地域をフィールドに活動。定量調査では見出されない人間社会の様相を紐解き、多数の組織開発・製品開発プロジェクトに貢献してきた。20年4月よりリモート環境下の「職場」を研究するバーチャルワークプレイスラボを設立。大手企業からベンチャー企業まで、数多くの企業のテレワーク移行支援を手掛け、継続的にオンライン環境における組織マネジメントの知見を蓄積している。また、面白法人カヤックやGROOVE Xなど、組織開発において革新的な試みを進める企業の「社外人事(外部アドバイザー)」に就くなど、活動は多岐にわたる。21年7月に『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』(日経新聞出版)を刊行。