企業の雇用施策に関するレポート(2023年版)

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、全国の民間企業等を対象に、中途採用業務のうち「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者を対象に雇用施策の導入傾向や今後の意向を明らかにすることを目的とした「企業の雇用施策に関するレポート(2023年版)」の結果を発表しました。

調査概要

| 内容 | 企業の雇用施策に関するレポート(2023年版) |

|---|---|

| 調査期間 |

2022年12月16日(金)~12月20日(火) |

| 調査対象 | 従業員数3名以上の企業において、直近(2022年1~12月)に中途採用業務を担当しており、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 有効回答数 | 1,400件 |

TOPICS

前年度より現従業員の賃上げを予定する企業は74.8%。教育訓練費を増やすとしたのは6割超えで、ともに前年比で大幅な増加。

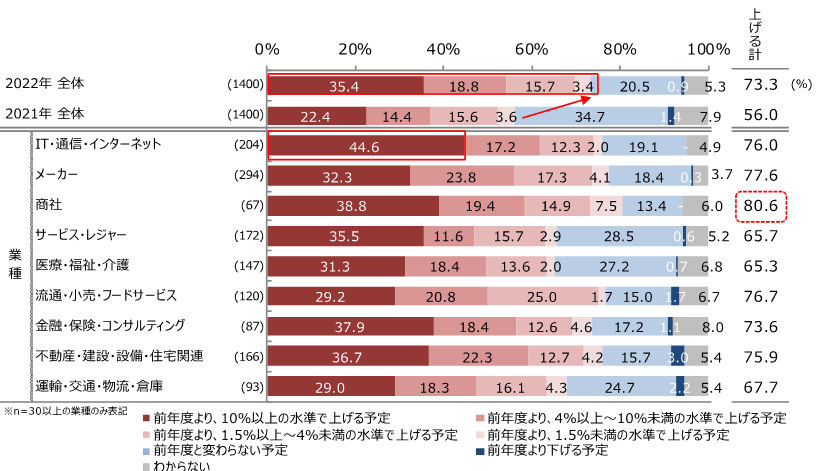

- 2023年度に中途採用者の賃金を上げる予定がある企業は7割超。賃上げによる人材獲得競争が活発化の様相。【図1】

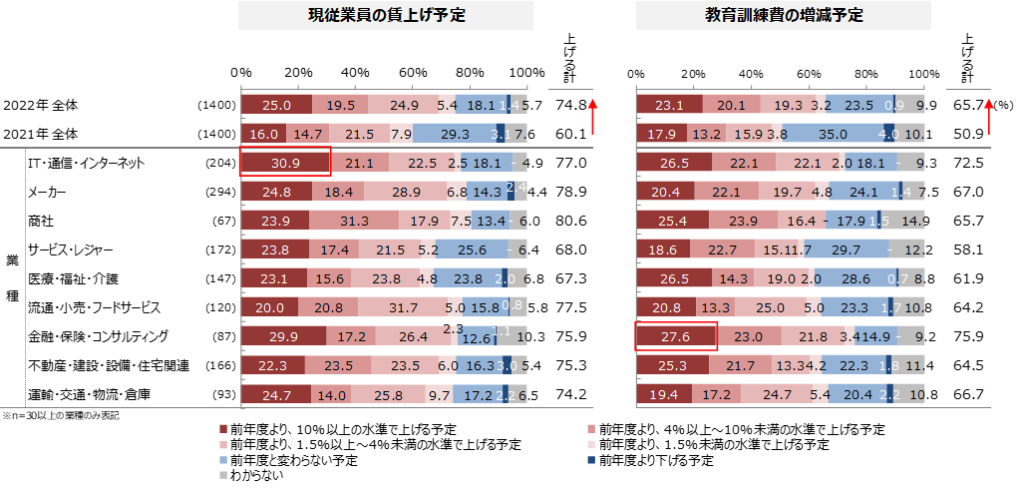

- 前年度より現従業員の賃上げを予定する企業は74.8%。教育訓練費を増やすとしたのは6割超えで、ともに大幅な増加【図2】

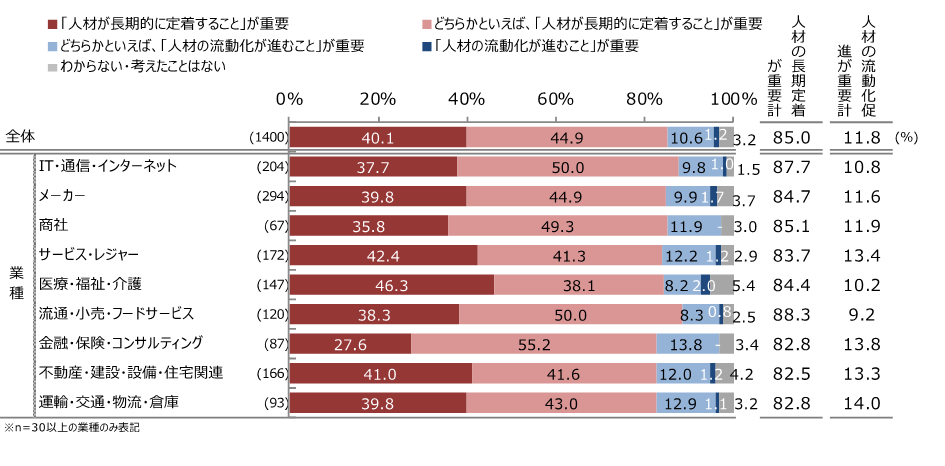

- 自社成長のため重要だと思うものは、「人材の長期定着」が「人材流動化の促進」を大きく上回る。【図3、4】

- 定年延長の対応について、努力義務である70歳までの雇用延長に対応済みの企業が4割以上【図5、6】

調査詳細

中途採用者の賃上げ予想

2023年度に中途採用者の賃金を上げる予定がある企業は7割超。賃上げによる人材獲得競争が活発化の様相。

2023年度の中途採用者の賃上げについて、前年度より「上げる予定」としたのは73.3%で、前年より17.3ptの増加となった。

賃上げの水準は「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」が35.4%(前年比:+13.0pt)で最も高く、次いで「前年度より、4%以上~10%未満の水準で上げる予定」が18.8%(前年比:+4.4pt)となり、前年より高水準での賃上げを検討していることがわかる。

業種別で上げる予定と答えたのは、「商社」が80.6%で最も高く、「メーカー」「流通・小売・フードサービス」と続いた。また、「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」では、「IT・通信・インターネット」が44.6%(全体比:+9.2pt)となり、経験者や優秀な人材を採用するために大幅な賃上げを予定している。

物価高や人手不足を背景に、企業では中途採用者の賃上げによる人材の獲得競争が加熱すると考えられる。【図1】

現従業員の賃金と教育訓練費

前年度より現従業員の賃上げを予定する企業は74.8%。教育訓練費を増やすとしたのは6割超えで、ともに大幅な増加。

現従業員の賃金ベースアップについて、前年度より「上げる予定」としたのは74.8%となり、前年より14.7ptの大幅な増加となった。賃上げ水準では「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」が25.0%(前年比:+9.0pt)が最も高かった。

また、リスキリングを含む教育訓練費を、前年度より「上げる予定」としたのは65.7%(前年比:+14.8pt)となり、教育訓練費の増加でも「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」が23.1%で最も高かった。

賃上げ水準を業種別でみると、「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」が最も高かったのは「IT・通信・インターネット」で30.9%となった。また、教育訓練費については、「金融・保険・コンサルティング」で「前年度より、10%以上の水準で上げる予定」が27.6%と高い結果となった。【図2】

企業では、新規採用者への賃上げの積極性と同様に、現従業員への賃金ベースアップを図り、リスキリングなどの教育訓練費を増加することで、人材の育成と定着にも力を入れていくと考えられる。

自社成長のために重要な要素

自社成長のため重要だと思うものは、「人材の長期定着」が「人材流動化の促進」を大きく上回る。

自社がこの先成長していくためには、人材の定着もしくは人材の流動化のどちらが重要かをきいたところ、「人材が長期的に定着すること」が85.0%、「人材の流動化が進むこと」が11.8%で、人材の定着が大きく上回った。業種別では、全9業種で「人材が長期的に定着すること」が8割を超えた。【図3】

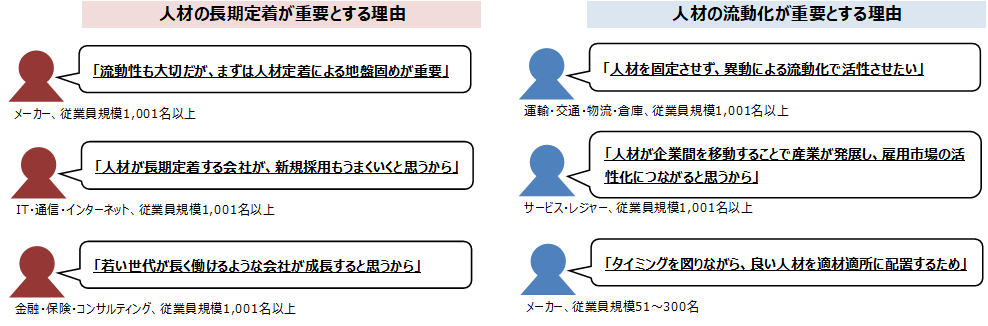

人材の長期定着と流動化

人材が長期的に定着することが重要とする理由をみると、「流動性も大切だが、まずは人材定着による地盤固めが重要」などの回答が挙がった。反対に人材の流動化が進むことが重要とする理由では、「人材を固定させず、異動による流動化で活性させたい」などの回答があった。【図4】

8割以上の企業が、人材の定着を企業成長の地盤固めとしているが、少数ながらも人材を一所に留めるのではなく社内流動性を高めることで、企業成長に繋げようとする企業がいることも分かった。

定年延長の対応

定年延長の対応について、努力義務である70歳までの雇用延長に対応済みの企業が4割以上。

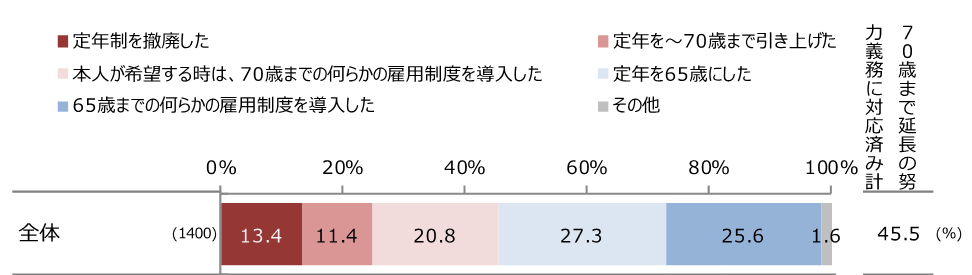

2021年4月に改正された高年齢者雇用安定法(定年延長)の対応種類について、「努力義務である70歳までの雇用延長に対応済み」の企業が45.5%となった。

雇用延長の対応種類では、勤務延長制度・再雇用制度などの「本人が希望する時は、70歳までの何らかの雇用制度を導入した」が20.8%で最も多く、次いで「定年制を撤廃した」が13.4%、「定年を~70歳まで引き上げた」が11.4%となった。【図5】

60歳以降の働き方の変化

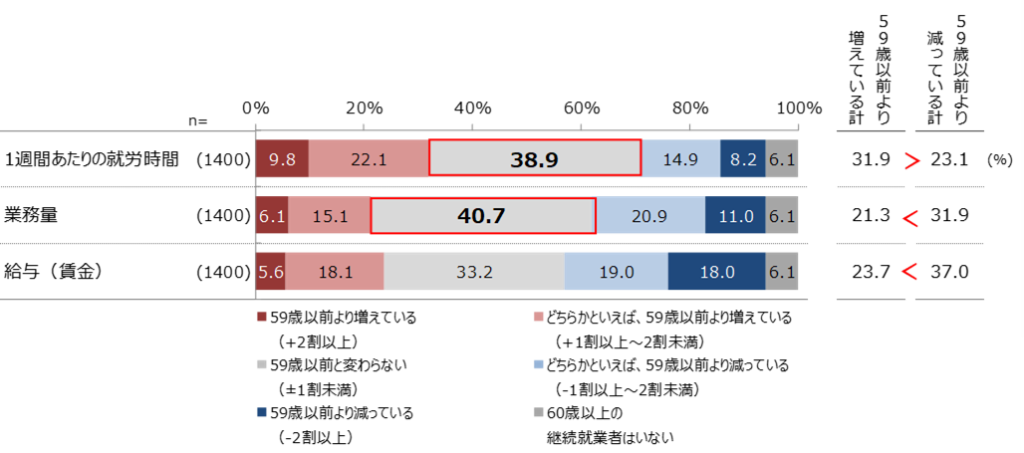

60歳以上の継続就業者の働き方や待遇についてきいたところ、「59歳以前と変わらない(±1割未満)」と回答した割合が、「1週間あたりの就労時間」で38.9%、「業務量」で40.7%といずれも最多となった。

また、それぞれの項目の増減を比べると、1週間あたりの就労時間では「増えている計」が高く、業務量と給与(賃金)では「減っている計」が高くなった。【図6】

少子高齢化や人手不足により、企業の若手人材の獲得競争は激しく、企業では定年延長によりシニア世代にも現役時と変わらない活躍ができる場を提供している様子がうかがえる。就業者本人の希望により待遇が変化するケースもあると思うが、就業者の働く意欲が低下しないような配慮が重要だろう。

調査担当者のコメント

物価高や人手不足を背景に、企業では中途採用者への賃金を前年より大幅に増加する予定ということがわかりました。同様に現従業員の賃金ベースアップ、リスキリングなどの教育訓練費においても高水準での増加を予定しているようです。

ここから、中途採用者の賃上げに伴い中途採用市場はさらに活発化することがうかがえます。一方で、今後は現従業員の成長と長期定着も人事戦略、および企業の成長戦略の重要なポイントになると予想します。

また、定年延長により生涯就業期間が伸び、シニア層の労働人口は若年層とは反対に増加していくことが予想されます。

リスキリングなどの教育訓練費を若手人材だけではなく、年齢に関わらず積極的に投資し、労働人口の多いミドル・シニア層が成長や活躍のできる企業となることは中長期的には若手人材の獲得、継続的な企業成長にも繋がっていくのではないかと考えます。

INDEX

- 実施済みの施策・今後実施予定の施策/人的資本経営の情報開示

- 賃上げ・教育訓練(リスキリング)費の増減予定

- リスキリングの実施、リスキリング内容

- 高年齢者の雇用について高年齢者雇用安定法(定年延長)について

- 早期・希望退職制度の実施、今後の実施予定

- 副業・兼業について

- 人材の「長期定着」と「流動化の促進」

詳しくは下のPDFデータをご覧ください